1926年,36岁的大龄剩男陈寅恪,吃住都在同事赵元任家中,他对此很满意,说道:“ 我愿有家而不管家,现在这样不也很好吗。" (信息来源:清华校友总会2010.3.24大龄青年陈寅恪) 在中国现代学术史上,陈寅恪的名字如同一座巍峨的高山,令人仰望,然而,在这座学术高峰的背后,还有一个鲜为人知的故事, 那就是陈寅恪与他的妻子唐筼之间的爱情,这段婚姻不仅是生活的伴侣关系,更是一段跨越学术与情感的传奇。 陈寅恪,1890年出生,出身名门望族,他的祖父陈宝箴曾在湖南担任巡抚,父亲陈三立与谭嗣同等人齐名,被誉为清末四公子之一,优越的家世背景,为陈寅恪的成长提供了极为有利的环境。 13岁那年,年轻的陈寅恪就被父亲送往日本留学,开启了他的海外求学之旅,之后,他又自费前往欧美深造,在异国他乡潜心钻研学问。 这段漫长的求学经历,铸就了陈寅恪惊人的语言能力和渊博的学识,他能够读懂14种文字,熟练掌握5门外语,甚至能听懂8种语言,这种语言天赋和学习能力,在当时的学界可谓凤毛麟角,就是这样一位学贯中西的奇才,在感情生活上却显得异常淡漠。 1926年,36岁的陈寅恪完成学业后回到国内,随即被清华大学聘请为国学研究院的导师,尽管已经步入中年,陈寅恪却依旧单身,对婚姻生活并不感兴趣。 他认为结婚在生活中只是很小的一件事,甚至微不足道,他将学术成就看作是更为重要的追求,这种将学术置于个人生活之上的观念,在当时学术界并不少见,然而陈寅恪在这方面的表现尤为突出。 回国后的陈寅恪,将自己的一半住房让给了同事赵元任一家使用,自己则在赵家吃住,这种安排看似方便,实则反映出陈寅恪对家庭生活的漠不关心。 直到有一天,赵元任半开玩笑地提出不能让自己的太太总是同时照顾两个家,这时陈寅恪才突然意识到,或许他真的应该考虑一下自己的婚姻大事了。 就在这时,机缘巧合之下,陈寅恪通过一幅署名"南注生"的字画,认识了唐筼,唐筼是清末台湾巡抚唐景崧的孙女,在北京女高教书时,陈寅恪和唐筼经过短暂的相处,竟然一拍即合,迅速陷入爱河。

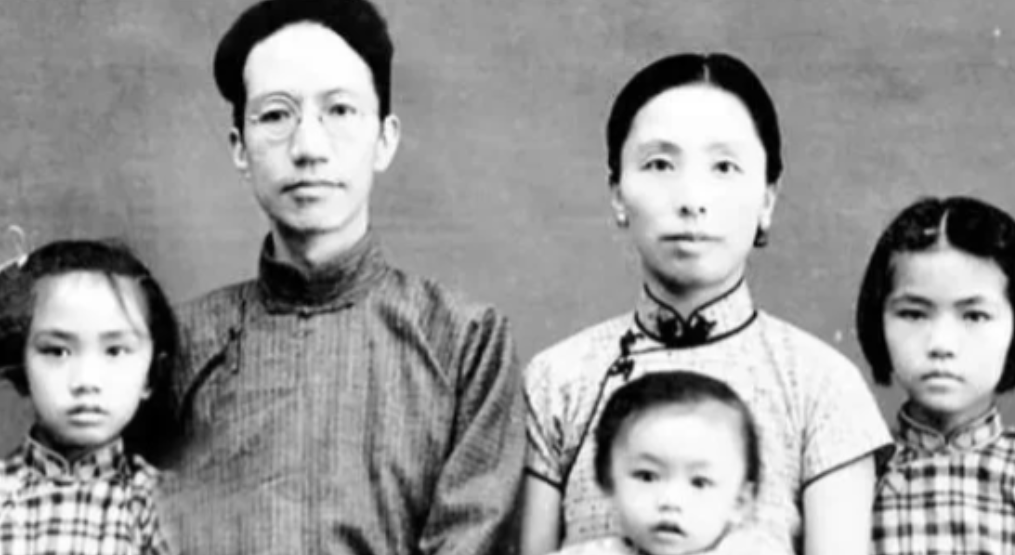

到了1928年8月,已经38岁的陈寅恪与30岁的唐筼在上海举办了一场婚礼。 婚后不久,陈寅恪因工作需要返回清华任教,独自乘船北上,在渤海的船上,他写下了一首思念妻子的诗,这首诗不仅展现了陈寅恪的文学才华,也流露出他对新婚妻子的深深思念。 唐筼嫁给陈寅恪后,很快就适应了新的角色,她不仅默默支持丈夫的学术事业,操持家务,还成为了陈寅恪的得力助手,她协助陈寅恪整理资料,抄写稿件,为他的研究工作提供了重要支持,唐筼的付出,让陈寅恪能够全身心投入到学术研究中,无后顾之忧。 平静的生活很快就被战争的阴霾笼罩,1937年,抗日战争爆发,陈寅恪一家不得不开始颠沛流离的生活,在这段艰难的岁月里,唐筼展现出了非凡的勇气和坚韧,她不仅要照顾年幼的孩子,还要照料身体每况愈下的丈夫。 陈寅恪的视力在这段时期开始急剧下降,最终导致失明,面对这样的打击,唐筼没有退缩,反而更加坚强,她承诺要"当他的眼睛",并用实际行动兑现了这个承诺,唐筼每天为丈夫朗读书籍和资料,记录他的口述,甚至学会了使用打字机,以便更快速地记录陈寅恪的思想。 为了给丈夫补充营养,唐筼甚至买来了一只怀胎的黑山羊,每天清晨,她都会亲自挤新鲜的羊奶给陈寅恪喝,在她的细心照料下,陈寅恪的身体状况逐渐好转,精神状态也有了明显改善。 正是在唐筼的鼎力相助下,失明后的陈寅恪不仅没有放弃学术研究,反而创作出了一系列重要著作,其中最著名的要数长达八十多万字的《柳如是别传》,这部作品不仅展现了陈寅恪深厚的学术功底,也反映出唐筼在背后付出的巨大努力。 1949年后,由于政治原因,陈寅恪被迫离开了他深爱的清华园,转至岭南大学(后并入中山大学)任教,尽管环境发生了巨大变化,但在唐筼的支持下,陈寅恪依然坚持着他的学术追求。 在这一时期,他完成了《元白诗笺证稿》等重要著作,为中国古典文学研究做出了重大贡献。 在整个人生历程中,唐筼始终是陈寅恪坚强的后盾,她不仅是贤内助,更是学术助手,她的贡献对陈寅恪后期的学术成就功不可没,展现了她作为妻子和助手的双重角色,可以说,没有唐筼的付出,就不会有陈寅恪晚年的学术辉煌。 1969年10月7日,陈寅恪在广州去世,享年79岁,令人唏嘘的是,唐筼在丈夫去世仅45天后也离开了人世,这对相知相守的伴侣,即使在生命的最后时刻,也选择了彼此相随。