1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。 潘祖荫,清朝的探花郎,因一次仗义相助,意外获得了国宝大盂鼎,当时,左宗棠因谗言被贬,潘祖荫四处奔走帮助他,最终使左宗棠免于危难。

为表达感激,左宗棠将自己珍藏的大盂鼎赠与潘祖荫,这是一件西周重器,意义非凡。

潘家对收藏有兴趣,但始终拒绝接受如此贵重的礼物,最终在左宗棠的坚持下,潘家才收下了大盂鼎,潘祖荫爱不释手,经常拿出来仔细欣赏。

不久后,他又发现了另一件重要西周古董,大克鼎,毫不犹豫地以高价将其购入。

至此,“海内三宝,潘家有二”的佳话传遍京城,这两宝正是大盂鼎和大克鼎,而另外一宝则是毛公鼎。

但是潘祖荫却一直膝下无子,他虽多次求子,却始终未能如愿,为了传宗接代,他把弟弟潘祖年的两个孙子收为养子。

没想到的是,这两个孩子也先后离开了人世,潘祖荫去世时,潘家竟无合适后代继承家业。

潘祖年接过家族重担,已是年过半百,他只能从堂兄弟的孙子辈中挑选了潘承镜过继过来,并为其娶妻丁达于,希望延续潘家血脉。

潘承镜结婚才三个月就离开了人世,撇下了年轻的妻子和一个还没出生的宝宝,这孩子出生后不久就没能活下来。

1925年,潘祖年病重。

弥留之际,他将孙媳妇丁达于叫到床前,郑重地嘱托她守护家族文物,并要求她不要改嫁,以示对家族的承诺。

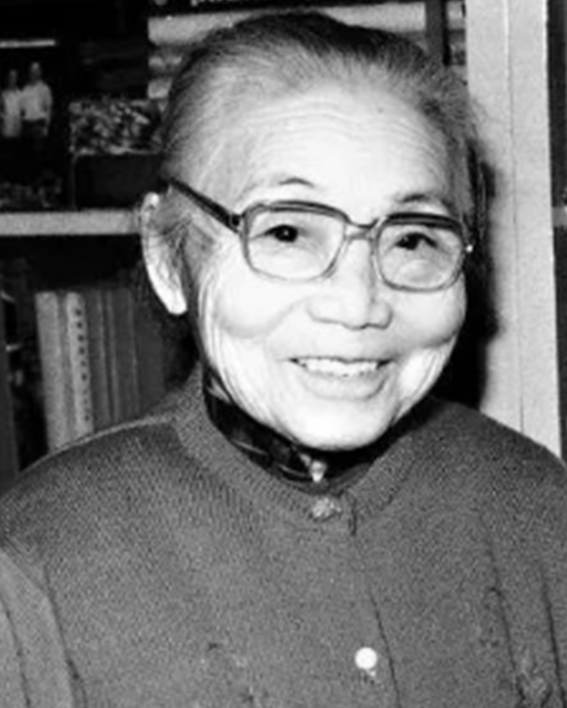

丁达于含泪答应,并改名为潘达于,继承了潘家的全部遗产,正式成为家族掌门人。

潘祖年去世的消息传出后,潘家收藏的珍宝立即引来了各方觊觎,面对众多的诱惑,潘达于都拒绝了。

抗日战争期间,为了保护这些文物,潘达于连夜在家里将这些宝贝都藏起来,日军曾七次搜查潘家,却始终一无所获。 新中国成立后,潘达主动把珍藏多年的国家宝藏无偿捐给了博物馆。

70年代,潘家早已不再辉煌,她的生活逐渐简朴,经济上也处于困境,每月只有50块钱的补助,连生活都要精打细算。

潘达于依然怀着对祖先遗物的敬畏,毅然将祖父一生珍藏的400多件古董无偿捐赠给了上海博物馆。

捐赠的决定,对潘达于来说,是一场深刻的内心挣扎,面对她的无私捐赠,物馆对潘达于的捐赠表示了极大的敬意,并在90年代送上了10万元奖金。

但是潘达于拒绝了,她说:“自己若是为了钱,当初那多愿意出高价买走这些宝贝的人,我早就卖了,这些东西属于子孙后代,属于每一个中国人!” 在潘达于的心里,这些文物不仅仅是物品,更是历史的见证者,是祖辈们辛勤岁月的结晶。当她回忆起祖父如何辛苦地收藏这些古董时,那份情感便如潮水般涌上心头。

而她又何尝不是在继续祖父的遗愿,继续着他未竟的事业?当她回到上海,悄悄去博物馆探望这些文物时,心里总是充满了自豪和安慰。

这些宝贵的文化遗产,已经找到了最安全的家,也找到了最广阔的观众。

每一次去博物馆,潘达于都会静静地站在那些古董前,默默地思考,她或许在想,如果祖父还在,是否也会为她的决定而感到骄傲?

她的心中,充满了对家族历史的责任感,也充满了对国家文化的敬畏,这些古董,是历史的见证,是文化的传承,更是她和她的家族,乃至整个国家的共同记忆。

潘达于的这一生,正如她所说:“这东西属于子孙后代,属于每一个中国人,”她的坚守和奉献,超越了个人的得失,也超越了家族的荣光,成为了国家文化的一部分。

她不仅捐赠了物质上的财富,更捐赠了精神上的瑰宝,这份伟大的无私,将永远铭刻在中国文化的史册上。