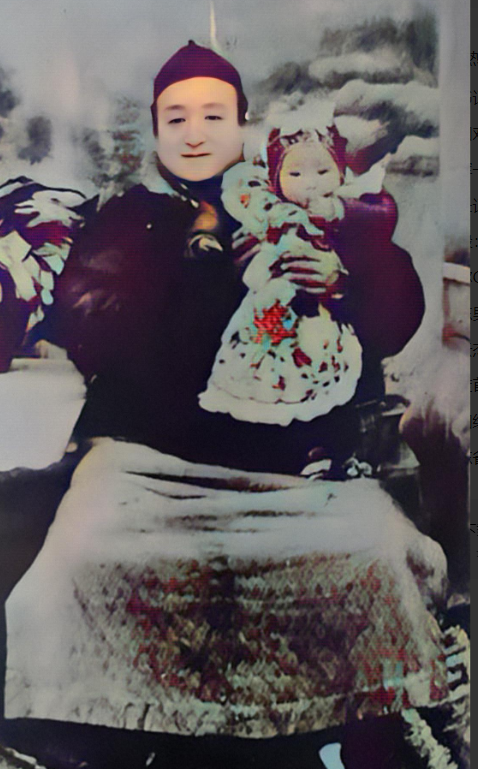

1919年,47岁的"衍圣公"孔令贻抱着女儿的合影,然而谁也没想到,不久后岳父病故,他进京参加岳父的葬礼,却生了背疽,病情发展迅速,请医问药也是无果,短短时间内就病亡了。 1919年秋天,在曲阜孔府的照相室里,衍圣公孔令贻正抱着幼女拍摄全家福。那时的他虽已年近半百,但依然气度不凡,一身长衫端坐在太师椅上。 这张照片或许是他留给后世最后的影像记录了。作为孔子第76代嫡长孙,他继承了"衍圣公"这一延续近千年的世袭爵位,统领着庞大的孔氏家族。 在这个风雨飘摇的年代,47岁的孔令贻膝下仅有两个女儿,尚未得子。府中婢女王氏已有身孕数月,这让他对延续孔氏血脉多了几分期待。 然而天意弄人,就在这年深秋时节,孔令贻的岳父突发重病,很快便撒手人寰。按照礼制,他必须立即启程赶赴京城奔丧。 在风寒交加的北方,孔令贻的身体状况每况愈下。一场突如其来的背疽重创了他的健康,即便四处请医问药,病情仍在急速恶化。 面对这样的情况,孔令贻深知自己时日不多。他最为牵挂的是尚未出世的孩子,如果那是个男孩,按照族规是不能继承衍圣公之位的。 为了给腹中胎儿铺平道路,他托付北洋政府大总统徐世昌和清室宗主溥仪两位权贵,请求能够破格让婢女所生之子继承衍圣公之位。这个请求得到了两位大人物的首肯。 1919年11月,病榻上的孔令贻写下了遗嘱。在这份遗嘱中,他详细安排了身后事,也为可能出生的男婴做好了继承准备。 临终前,他最后一次见到了怀有身孕的王氏。当时的王氏腹中已有七个多月的胎儿,这个未出世的孩子将成为整个孔氏家族的希望。 就这样,在寒冷的深秋,47岁的孔令贻离开了人世。他的离去不仅让孔府蒙上了一层阴影,也为即将到来的1920年埋下了诸多变数。 1920年正月初四,曲阜城笼罩在一片肃穆的气氛中。北洋政府派来的军队将整个孔府围得水泄不通,士兵们手持长枪,目光严肃地注视着每一个来往的人影。 这一天,山东省长屈映光亲自带队来到了孔府。与他一同到来的还有孔氏十二府的族中长辈,他们都聚集在内宅等待一个重要时刻的到来。 然而生产并不顺利,王氏一度疼痛昏迷。有经验的老人提出,孔府内宅地势后高前低,这样的格局不利于生产。 为了改变这个情况,族中做出了一个破例的决定。他们打开了平日里只有皇帝出巡或祭孔时才能开启的正南门,试图以此改变府中气势。 这个决定显然起到了效果。没过多久,婴儿的啼哭声打破了孔府的沉寂。验收喜讯后,孔府敲响了象征"小圣人"降生的十三声大锣。 与此同时,曲阜全城响起了震天的鞭炮声。北洋政府也特意下令鸣放了十三响礼炮,以示对这位圣人后裔诞生的庆贺。 这个新生儿就是孔德成,他的名字取自"贫贱忧戚,庸玉汝于成"之意。作为遗腹子的他,从出生那一刻起就注定要担负起重大的家族使命。 然而命运似乎总是格外弄人。在孔德成出生仅仅十七天后,年仅二十六岁的生母王氏因产后血虚不幸离世。 失去生母的孔德成由嫡母陶氏抚养长大。陶氏是孔令贻的正室夫人,为人贤良,将这个来之不易的孩子视如己出。 在当时的人看来,孔德成的诞生可谓来之不易。从他出生时的种种细节就能看出,这个婴儿对于整个孔氏家族乃至北洋政府来说都具有非同寻常的意义。 如此隆重的接生仪式,如此多的权贵见证,无一不彰显着这位"小圣人"的特殊地位。这个刚刚降生的婴儿,将在日后担负起延续孔氏血脉的重任。 1920年四月二十日,在孔德成刚满百天之际,北洋政府大总统徐世昌颁布了一道特殊的命令。这道命令正式确认孔德成为第三十一代衍圣公,成为了延续两千多年的孔氏家族新一任掌门人。 这个特殊的身份,让年幼的孔德成从小就接受了最为严格的传统教育。嫡母陶氏为他延请了六位先生,专门负责传授经史子集等传统文化知识。 在孔府的书房里,年幼的孔德成和两个姐姐一起读书习字。在这样的环境熏陶下,七岁的孔德成就已经能写出一手漂亮的毛笔字。 九岁那年,孔德成开始接手处理孔府大小事务。这个年纪的孩子,就已经要承担起整个家族的重担,这在当时也是极为罕见的。 随着时代的变迁,传统的世袭制度逐渐与新时代发生了冲突。1935年,年仅十五岁的孔德成向南京国民政府提出请求,希望能够废除"衍圣公"这一世袭爵位。 南京政府考虑到维护统治的需要,并没有完全接受这个提议。他们将"衍圣公"的称号改为了"大成至圣先师奉祀官",实质上仍然保留了世袭制度。 这种新旧结合的教育方式,为孔德成日后的发展打下了坚实的基础。他不仅继承了传统文化的精髓,还具备了现代知识分子的开放视野。 千年孔氏家族在这个特殊的时代面临着前所未有的转变。从最初的显赫门第,到逐渐适应新时代的要求,这个过程既是必然,也是艰难的。