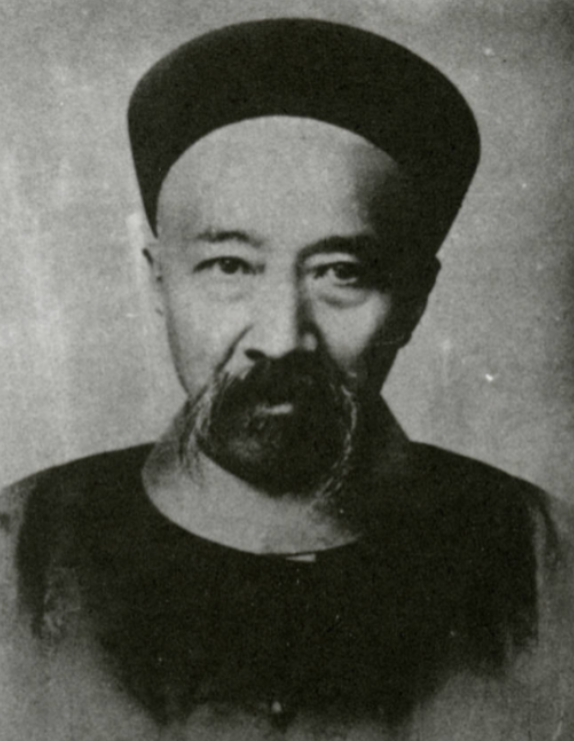

1909年,晚清重臣张之洞病重垂危时,给子孙留下遗嘱:“人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗,望你们勿忘国恩,勿坠家风,必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流。”

张之洞与李鸿章,这两个名字常常被人们放在一起比较,他们都是晚清时期的重要人物,都在洋务运动中扮演了关键角色。

但是,细究起来,两人的为官之道、处世之法却大相径庭,张之洞以其正直廉洁的品格,赢得了后人的尊敬;而李鸿章则因其贪腐行径,遭到了历史的审判。

这种鲜明的对比,不仅仅是个人品德的差异,更折射出了一个时代的缩影,展示了个人操守对国家命运的深远影响。

张之洞的人生轨迹,堪称一部励志传奇,他16岁中解元,27岁就高中进士第三名,被授予翰林院编修的职务,这样的起点,在当时可谓是前程似锦。

但张之洞并未因此而满足,他历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督等重要职务,最终官至体仁阁大学士。

张之洞的贡献并不仅限于工业领域,在教育方面,他同样做出了卓越的成就,他不遗余力地兴办民族教育事业,创办了自强学堂、三江师范学堂、湖北农务学堂等多所新式学校。

这些学校的建立,为中国培养了大批现代化人才,推动了中国教育的现代化进程。

然而,张之洞的成就并非轻而易举就能获得的,他出身寒微,全靠自己的努力才能在科举中脱颖而出,即便在仕途上步步高升,他依然保持着谦逊和进取的态度。

这种"不做第二人"的精神,使他能够不断突破自我,在每一个岗位上都做出卓越的贡献。

与他显赫的官职形成鲜明对比的是,张之洞的家庭经济状况却一直很拮据,有时候年关将至,家中粮食所剩无几,他只得暂时典当妻子首饰度日。

更令人唏嘘的是,他去世后,家中竟无力承担丧事费用,最后还是靠着僚属的赙仪才得以办理,这些细节,无不彰显了张之洞清廉自守的品格。

在生命的最后时刻,张之洞给子孙留下了一份令人动容的遗嘱,他说:"人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗。望你们勿忘国恩,勿坠家风,必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流。"

这份遗嘱不仅体现了张之洞清廉从政、勤勉为国的品格,更展现了他对子孙的殷切期望。

张之洞的思想是开明的,在戊戌变法期间,他支持康有为、梁启超等人对朝廷弊病的批评和改革措施,尽管如此,他始终以国家利益为重,不谋私利,这种态度赢得了朝廷的信任,也赢得了后人的赞誉。

纵观张之洞的一生,我们可以看到一个清官、能臣的形象,他在工业、教育等多个领域都做出了重大贡献,推动了中国的现代化进程,同时,他廉洁自守、勤勉为国的品格,也为后人树立了榜样。

在那个风雨飘摇的年代,张之洞像一盏明灯,照亮了中国前进的道路,他的故事告诉我们,即使在最艰难的时期,只要心怀家国,始终坚持正道,就能为国家和民族做出不朽的贡献。

今天,当我们回顾张之洞的一生时,不禁为他的才华和品格所折服,它告诉我们,在任何时候,正直、勤勉、爱国都是最宝贵的品质,这些品质,不仅能够成就一个人的一生,更能够影响一个国家的命运。

张之洞的精神,犹如一面旗帜,在历史的长河中高高飘扬,它激励着一代又一代的中国人,为国家的发展和民族的复兴而不懈努力。

在今天这个快速发展的时代,我们更应该学习和传承张之洞的精神,以实际行动推动国家的进步和社会的发展。

历史会记住那些为国家和民族做出贡献的人,张之洞无疑就是其中之一,他的故事,将永远激励着我们,在实现中华民族伟大复兴的道路上砥砺前行。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。