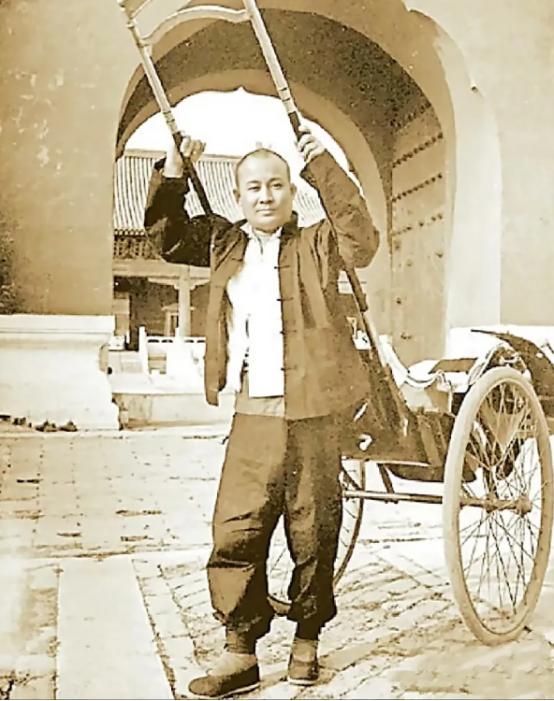

1931年的北京街头,昔日清朝“铁帽子王”晏森正奋力拉着黄包车,他在1910年继承爵位,却在辛亥革命后失去一切,仅做了一年王爷便沦为平民。如果他能像其他王爷那样懂得变通,说不定就能保住荣华富贵。 1910年,爱新觉罗·晏森继承了克勤郡王的爵位,成为清朝十二位“铁帽子王”之一。 那时的他,住在气派的郡王府里,每年领着朝廷丰厚的俸禄,出门前呼后拥,普通人见了都得跪地行礼。 可谁能想到,仅仅一年后,辛亥革命爆发,大清王朝轰然倒塌,晏森的命运也跟着急转直下。 民国政府虽然承诺优待清室,但所谓的“优待”根本养不活这些昔日的贵族。 俸禄没了,特权没了,晏森一下子从云端跌到了泥潭里。 起初,他还靠着变卖王府里的古董字画勉强维持体面,可坐吃山空,再多的家底也经不住挥霍。 到了1920年代,他连祖传的克勤郡王府都保不住了,只能卖给军阀熊希龄换钱。可钱一到手,他又很快花光,最后竟沦落到去拉黄包车谋生。 昔日的王爷,如今穿着破旧褂子,满头大汗地拉着车,成了街头巷尾的谈资。 小报拿他当笑话写,茶楼里的闲人一边嗑瓜子一边感叹:“瞧瞧,这就是当年的铁帽子王!” 晏森倒也不争辩,默默低头拉车,仿佛认了命。从王爷到车夫,这样的落差,在清末贵族里也算独一份了。 晏森的落魄让人唏嘘,但并不是所有王爷都像他这样束手无策。 有些脑子活络的贵族,早早就看清了形势,在民国混得风生水起。 比如贝子溥伦,这位爷可是个明白人。清朝一完蛋,他立马转身投靠了北洋政府,还当上了议员。 虽然没了爵位,但在新政权里照样吃香喝辣。再比如载涛,溥仪的亲叔叔,人家不搞复辟那套,反而开起了马车行,后来还投资实业,日子过得比当王爷时还滋润。 最精明的要数庆亲王奕劻。这老头在清朝末年就拼命捞钱,民国一成立,他立马带着全家躲进天津租界,靠着存款和房产,继续过他的富贵日子。 他的儿子载振更会玩,拿着老爹的钱投资商业,虽然后来也败家,但至少没沦落到拉黄包车的地步。 相比之下,晏森就显得太“死脑筋”了。他既没像溥伦那样去谋个一官半职,也没像载涛那样学着做生意,甚至连变卖家产的钱都没好好规划。 当然,也不是所有王爷都能像溥伦、奕劻那样顺利转型。有些贵族走投无路后,干脆干起了更丢人的勾当,比如卖国。 肃亲王善耆就是典型。清朝一倒,他立马投靠日本人,策划“满蒙独立运动”,想借外国人的力量复辟。 他的女儿川岛芳子更是成了著名间谍,帮着日本人祸害中国。 还有恭亲王溥伟,复辟失败后也跑去大连投靠日本,靠人家的施舍过日子。 这些王爷,为了保住自己的荣华富贵,连祖宗和国家的脸都不要了。 这么一看,晏森虽然落魄,但至少没干出卖国的勾当。 他宁可去拉黄包车,也不愿意像善耆、溥伟那样当汉奸。 你说他傻吗?也许有点。但比起那些为了钱权连底线都不要的人,这位“车王”反倒显得有几分骨气。 当然,历史不会因为这点骨气就对他格外开恩。 1931年的北京街头,晏森依旧在烈日下拉着车,汗水浸透了破旧的衣衫。 路过的人偶尔指指点点,但很快又忘记了他。 时代的车轮滚滚向前,谁还会记得一个过气的王爷呢? 信息来源: 北京日报|《百年之前,北京20万洋车夫的生存状态是什么样?》 文|饮用纯净水 编辑|南风意史