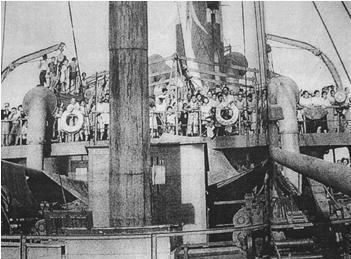

1946年11月,最后一艘遣返日本人的轮船开船前,负责遣返的李修业将军登上甲板,他说:“如果按日本人过去对待我们中国人的做法,你们都应该枪毙,中国虽然穷,用来枪毙你们的子弹,还是不成问题,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年11月27日的葫芦岛港,寒风裹挟着海水的腥味,吹得码头上的旗帜猎猎作响,最后一艘载着日本侨民的船“第一大海丸”即将启航,甲板上挤满了成群结队的男女老少。 他们大多低着头,手里拎着简陋的行李,有人抱着孩子,有人甚至只揣着一只破瓶子,就在这紧张而沉重的气氛里,负责遣返工作的李修业走上了船。 他看着眼前这群曾经属于侵略者的同胞,声音沙哑却坚定,说出了那句久久回荡在历史中的话:如果按日本人过去对待中国人的做法,这些人都该枪毙,中国虽然穷,但枪毙他们的子弹绝不会少。 这句话之所以分量如此之重,是因为背后有着极为复杂的历史,日本战败后,滞留在中国的侨民多达两百多万,其中东北地区最多。 这些人并不是普通移民,他们当年响应军国主义的号召来到中国,背后有着明确的国家政策。 日本政府甚至计划在二十年间将五百万移民安插进东北,把这里彻底变成他们的殖民地,战争失败后,昔日的所谓“乐土”瞬间破碎,他们成了无家可归的流浪者。 为了处理这庞大的人群,中美苏等国经过协商,最终决定以葫芦岛为集中出海口,由中国政府负责遣返。 于是从1946年5月7日开始,载满日本侨俘的火车从长春、沈阳、鞍山等地一路开来,把人源源不断送往锦州、锦西,再转往葫芦岛。 那些火车并不是普通客车,而是没有顶篷的货车甚至是简陋的平板车,车厢四周只钉上几块木板,风雪中,人们缩成一团,身边的随身物品寥寥无几,常常就是一个空瓶子。 这场浩大的行动持续了半年多,最终有105万日本侨俘被送上船,数字看上去冷冰冰,背后却是中国百姓的巨大付出,要养活百万口人,至少需要两百多万公斤粮食。 可那时葫芦岛一年的粮食总产量才四百万公斤,百姓家里粮仓本就空虚,不少人只能靠野菜果腹,却依旧把能吃的粮食留给了这些等待上船的人。 高粱、玉米、土豆被一车车送到码头,日本侨俘在集体餐桌前吃饱肚子,而本地人却常常一碗粥对付一天。 面对这样的现实,李修业心里何尝不挣扎,他不是局外人,1937年时,他就在南京城外亲眼看见日军屠杀伤兵,刺刀一下一下落下,惨叫声久久不散。 他在长沙大火中清点遇难者,见到焦黑的遗体紧紧护住孩子,这样的记忆伴随了他整个军旅生涯,让他对日本人的仇恨刻在骨头里,可与此同时,他也看到了一些不同的情景。 遣返途中,有日本母亲抱着病重的孩子跪地求药,周围的中国百姓嘴上骂着,却还是把珍贵的退烧药递了过去,那一刻,恨与怜悯交织在一起。 李修业说“子弹不成问题”,绝不是夸大其词,当时各地清点缴获的日军武器,步枪、子弹堆积如山,要消灭这百万侨俘,并非难事,可最终,中国选择了另一条路。 部队没有报复,反而派出军医随行保障健康,政府拨出巨额经费保证船只和粮食,民间有不少人要求惩罚这些人,甚至在一些地方曾发生百姓围堵日侨的场面,但政策始终明确:必须保证安全送回。 这份克制和选择,放在当时的国际环境下,显得格外突出,东南亚的战俘营里,英军和其他殖民者处理日本人的方式远比中国冷酷,不少人因饥饿和疾病死去。 相比之下,中国人勒紧裤腰带,也要让这些曾经的敌人平安登船,原因不仅是政治考量,更是文化根底的体现,中国人对侵略者的恨无法磨灭,但对无辜者依旧保留了一份体面。 李修业站在甲板上,看着那些低头的身影,他的恨是真实的,他的克制也同样真实,那艘船在下午四点过后鸣笛三声,缓缓驶离港口,溅起的浪花像是在回应他的话。 这场历时半年的大遣返终于画上了句号,中国没有复制侵略者的残酷,而是用另一种方式告诉世界,真正的强大不靠枪口,而靠自我约束。 这件事并没有随着时间淡去,几十年后,中国领导人在国际场合提到葫芦岛大遣返,把它作为民族宽容和人道精神的象征。 可与此同时,日本国内对历史的模糊和推诿,让人更能感受到这份选择的沉重,当年中国人用粮食和善意送走的百万侨俘,本应换来深刻的反省,但结果并不如人意。 李修业那句话,不只是愤怒的控诉,更是对后来者的提醒,仇恨不能抹去,宽容也不等于遗忘。 在最有理由报复的时候仍然保持体面,这才是一个民族真正的力量,胜利不止是赶走敌人,更是守住底线,不让自己沦为仇恨的奴隶,1946年的葫芦岛,李修业以一句沙哑的宣告,把这一切写进了历史。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:抗日战争纪念网——百万日本侨俘葫芦岛大遣返