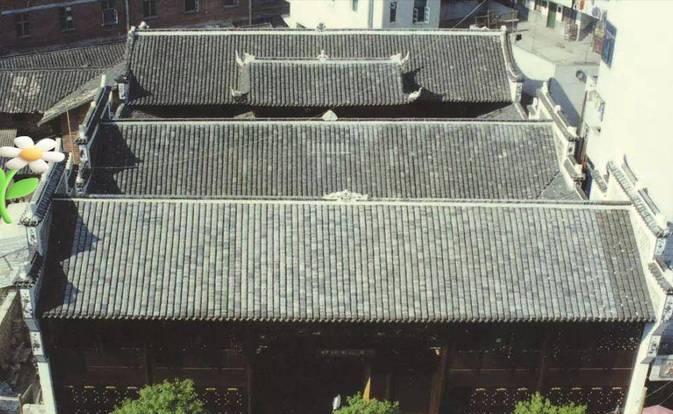

1898年谭嗣同遇害,高官父亲为防儿媳悲痛自杀,用了一个“狠招”。1898年谭嗣同慷慨就义,他的妻子李闰性子贞烈,得知消息就要随丈夫而去,而谭嗣同的父亲一生谨小慎微,谭氏家族在浏阳也获得名门望族的评价。 说实话,谭嗣同和李闰这对,放现在绝对是顶流CP。青梅竹马,门当户对。一个是不爱红妆爱武装,满眼是光的奇女子;一个是才华横溢,一心想给系统打补丁的改革先锋。婚后日子过得也像诗,没小三没吵架,一起读书,一起品茶,还生过一个娃。 可惜,幸福这东西,在那个年代比金子还脆。孩子三岁就夭折了,夫妻俩抱着在佛前哭了一夜。从那以后,俩人再没孩子,但感情反而更深了,是那种经历过生死后,刻进骨子里的相依为命。 接着就是大家熟悉的“百日维新”。谭嗣同冲在最前面,像个热血的程序员,想给大清这个破系统紧急修复BUG。结果老板慈禧不乐意,直接拔了电源。 一夜之间,维新派成了通缉犯。梁启超他们跑了,谭嗣同没跑。他说,流血,得从我开始。 消息传回湖南老家,李闰的天,塌了。 她没哭没闹,就是不说话了。整个人像被瞬间抽干了电的手机,抱着丈夫的旧衣服,一坐就是一天。饭不吃,水不喝,就那么熬着,谁劝都没用。 家里人都快急疯了。这时候,谭嗣同的爹,刚被革职的前湖广总督谭继洵,站了出来。 这位在官场上摸爬滚打一辈子的老爷子,此刻面对这个心如死灰的儿媳,也是束手无策。他走进屋,看着瘦得脱了形的李闰,沉默了半天,说了一句特别“官方式”的安慰:“你不要太过伤心,使我及全家都很难过。” 这话,搁现在听着有点“何不食肉糜”的味道,对吧?但后面一句,却戳中了要害。他说:“复生将来的名声,必在我之上。” 他在提醒李闰,你的丈夫是个英雄,你不能让他走得不体面。 李闰听懂了,她低声回了句:“爹爹,听你话,我不敢再越礼了。” 第一步,物理隔离。他下令,让李闰从她和谭嗣同原来住的卧室搬出去,住到偏院去。理由冠冕堂皇:“既已寡居,不可越礼。”实际上,他是在强行把她从充满回忆的环境里拽出来。那个房间里的每一件东西,都能让她想起过去,那不是疗伤,是往伤口上撒盐。 第二步,也是最狠的一步,情感捆绑。他把自己大儿子的儿子,也就是谭嗣同的亲侄子——谭传炜,过继给了李闰。他亲手把这个几岁大的孩子领到李闰面前,一字一句地告诉她:“从今以后,他就是你和复生的儿子。” 这一招,直接击中了李闰的命门。 她和谭嗣同唯一的孩子早夭,这是她心里最深的痛。现在,一个活生生的孩子站在面前,喊她“娘”。她崩溃了,跪在地上嚎啕大哭。那是丈夫走后,她第一次把情绪彻底释放出来。 哭完,她懂了。她不能死,她有儿子了,她得活下去,把这个姓谭的孩子养大成人。 从那天起,李闰变了。 谭家倒了,从总督府邸灰溜溜地搬回湖南浏阳老宅,日子一落千丈。李闰没一句抱怨,默默卷起袖子,把家里闲置的屋子收拾出来,开了个小客栈,自己掌勺,自己算账。白天是老板娘,晚上,她点起一盏油灯,成了家里几个侄子侄女的老师。 她教他们读书,教他们写字,把谭嗣同没走完的路,用另一种方式延续了下去。 你以为这就完了?不。这个女人骨子里的能量,比谁想的都大。 1902年,她做了一件让整个浏阳县都炸锅的事。她拿出家里仅有的一点积蓄,在附近一座破庙里,办了一所女学。 在那个“女子无才便是德”的年代,一个寡妇,居然要办学教女娃子读书?村里的闲言碎语能把人淹死。但李闰不在乎。 第一年,只招到7个学生,都是穷人家的女儿。她亲自给孩子们洗脸梳头,教她们识字,唱新式的歌曲。她告诉这些女孩:“你们不是废号,读书能改命,写字能保身。” 慢慢地,女学堂有了名气。她又开始关注那些被遗弃的女婴。在那个重男轻女的时代,村口、井边,总能看到被丢掉的女娃娃。李闰心疼啊,她又牵头成立了“育婴局”,把这些没人要的孩子一个个抱回来。 她给她们取名字,喂她们吃饭,教她们读书,甚至将来还要为她们准备嫁妆。 康有为、梁启超后来听说了她的事,感动得不行,联名送了她四个字——“巾帼完人”。 1924年,李闰病逝,终年60岁。她的一生,守着一个承诺,完成了一场自我救赎,也照亮了一个时代里,那些最黑暗的角落。