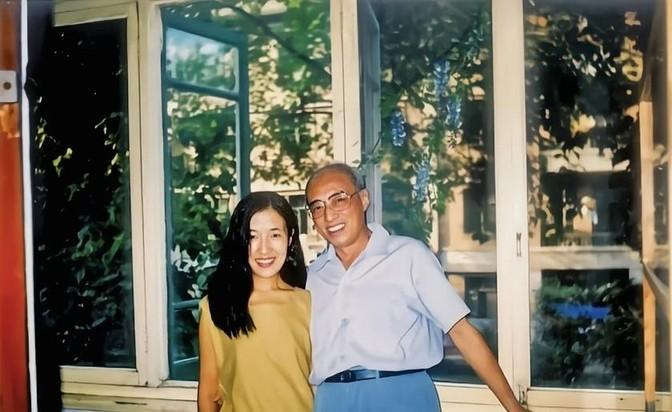

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平。张严平的父母不同意,后来当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 1986年春天,婚礼上他掌心的老茧——那时他65岁,她29岁,他紧握的力道,像是要把两截相差36年的时光攥成一根绳。 这场婚礼的见证人里,有位老人捧着《中国航天事业奠基人名录》。 当张严平的父母后来在央视《祖国不会忘记》里看到“杨南生”三个字,以及“中国固体火箭推进剂奠基人,隐姓埋名三十年”的注解时,父亲摔碎的茶杯还没来得及收拾。 母亲曾哭着数给她听:“隔壁设计院的小伙子28岁,工资比你稿费高,家里有三间瓦房。”可电视里那个名字,让所有关于“年纪”“工资”的计较,都成了轻飘飘的尘埃。 他们的缘分开始于1984年的采访。张严平推开西郊四合院的门时,没想过会被一丛墨兰绊住脚步。穿旧中山装的老人正给花浇水,转身时镜片后的眼睛亮得惊人:“小张同志?刚煮了滇红。” 茶桌上的《楚辞》和拜伦诗集间,压着张糖纸,上面抄着“西北望,射天狼”。老人说这是戈壁滩上写的,“糖纸防潮,比信纸管用”。 那天她的采访本上,星轨图案和诗句挤得满满当当,临别时他把糖纸塞进她手里:“这个比记录金贵。” 书信往来成了后来的日常。杨南生写胡杨林秋日如燃,她回信说胡同里的糖火烧外酥里嫩,“像极了你们的火箭外壳裹着燃料芯”。 1985年春,他在《火箭推进原理》里夹了张纸条:“从1947到1985,38年,比你岁数还多11年。可看见你,就像看见当年追彗星的自己。” 张严平对着这行字哭了一下午,窗台上的月季开得正盛,像他眼里的光。 婚后的日子,是铁皮火车和铝锅小米粥熬成的。杨南生常驻陕西基地,她坐两天火车去探亲,箱子里的压缩饼干捂出哈喇味,他却笑得像个孩子:“比戈壁滩的炒面香。” 1988年他在发射场晕倒,医生说腹主动脉瘤像“燃料泄漏的火箭,说炸就炸”。 她当天就辞了《科技日报》的工作,在基地旁租了间土房,把药片碾碎拌进蜂蜜,一勺勺喂他时,他总说:“当年在西北,战友们就是这么互相喂药的。” 2013年冬天,他走的时候,窗外的墨兰开得正旺。整理遗物时,一摞红布包着的功勋证书掉了出来,1964年国防科工委发的那本,封面烫金都磨掉了角。 后来老同事告诉她,每次攻克技术难关,他都在糖纸上写诗送战友,“他说火箭尾焰是写给大地的情书”。 2015年《君生我未生》出版时,张严平在扉页印了那张糖纸,背面添了行字:“你说火箭的使命是靠近星空,而我的幸运,是靠近了造星的人。” 如今每当火箭升空,白发苍苍的她总会抬头,看尾焰划破夜空时,就像他当年在糖纸上写的那样——“我们的星星,又亮了一颗”。 年龄从来不是这段感情的刻度。就像他造的火箭,燃料舱里的火焰和尾焰的光,本就是同一段燃烧的延续。 主要信源:华西都市报——《女记者出书再现与科学家的爱情》