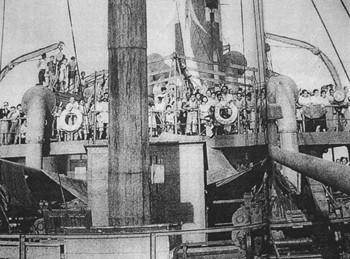

[太阳]1946年11月,最后一艘遣返日本人的轮船开船前,负责遣返的李修业将军登上甲板他说:“如果按日本人过去对待我们中国人的做法,你们都应该枪毙。中国虽然穷,用来枪毙你们的子弹,还是不成问题。” (参考资料:2025-03-05 抗日战争纪念网——百万日本侨俘葫芦岛大遣返) 1946年11月,最后一艘遣返船“第一大海丸”驶离葫芦岛,码头上,国民党将军李修业的训话刚刚结束,日方代表川岛丰太郎深深鞠躬,递上写有“感谢中国”的锦旗,这构成了葫芦岛大遣返留给世界的最后一幕。 然而,在这场看似圆满的告别仪式背后,是长达六个月,牵动105万日本俘命运的混乱与挣扎,官方宣告的宏大叙事与个体经历的复杂现实,共同撕开了一段真实的历史切面。 遣返行动的收尾阶段,被塑造成一个展现中国战胜国姿态与人道精神的场合。 负责此事的李修业将军,在演讲中毫不客气地指出,按照日本侵略者犯下的罪行,“你们都应该枪毙”,话锋一转,他又强调中国的宽宏大量,决定“以德报怨”,将他们安全送回家。 这种居高临下的训诫,清晰地确立了胜利者的道德制高点,日方代表的反应则显得十分配合,他们鞠躬致谢,献上锦旗与感谢状,承诺将为两国未来的合作努力。 这一宣告宽恕、一方感恩的闭环,成功为整个遣返行动定下了一个正面且符合国家利益的基调。 它向世界展示了一个宽仁的中国形象,但这个精心编排的结局,却掩盖了过程中的无数挣扎与不堪。 从1946年5月7日遣返开始,百万日本俘虏的归途就异常艰辛,他们从东北各地被集结起来,乘坐的是无顶的货车或平板车。 进入7月,国共内战爆发,局势急转直下,运送日本人的火车常常被军用物资挤占,导致列车长时间停滞,车上的日本人缺水缺粮,境况凄惨。 抵达葫芦岛港后,等待他们的是更严峻的考验,由于美方提供了部分船只,并规定了严格的7天健康隔离检疫制度,加上船只运力不足,大量日本人滞留在港口。 隔离收容所很快人满为患,废弃的厂房被用作临时住所,到后来,许多人只能露宿在码头上。 拥挤和混乱带来了悲剧,一位名叫高丽建成的日本人,历经千辛万苦终于走到了码头,却在登船前的最后一刻因病倒下,再也没能起来,回家的路,对他而言永远停留在了终点线前。 巨大的混乱撕开了制度的口子,人性的善恶与复杂被毫无保留地暴露出来。 遣返初期,就有工作人员利用职权,收受贿赂,放走了战犯嫌疑人嵯峨浩等人,此事被《大公报》曝光后,国民政府才成立港口统一检查署,试图整顿纪律。 即便如此,私情与规则的冲突依然不断上演,国民党一位姓黄的连长,为了让他的日本恋人春野艳子免于遣返,竟策划了一场逃跑。 这些行为,与检查官王黎形成鲜明对比,面对日本大队长的重金贿赂,王黎严词拒绝,并对其施以惩罚。 并非所有日本人都心怀感激,在一次检查中,一位名叫武部的下级军官公然挑衅,宣称日本战败并非军事原因,并叫嚣“20年后我们还会回来”。 检查官陶甄当即回击,有力地压制了对方的气焰,这些顽固的声音,戳破了“全体忏悔”的虚幻表象。 在官方叙事和混乱现实的巨大缝隙中,最真实、最持久的联结悄然生长,这份联结,更多来自普通中国民众的善意。 为了供养滞留的百万日本人,葫芦岛人民拿出了约262.5万公斤粮食,这几乎是当地年产量的大半,许多人自己则靠野菜充饥。 这种沉默的付出,远比任何演讲都有力量,当高丽建成在途中病故时,几位素不相识的中国农民主动上前,帮助他的家人将其安葬,这种超越国籍的朴素同情,是冰冷历史中最温暖的细节。 佐佐木宗春的经历则更具代表性,她一路从东北来到葫芦岛寻找失散的丈夫,等来的却是丈夫的死讯,万念俱灰的她选择投海自尽,却被一位中国大嫂奋力救下并悉心照料,这次经历让她重获新生。 回到日本后,佐佐木宗春成为一名茶道宗师,并写下自传《熄不灭的火焰》记述这段往事,她两次重返葫芦岛寻找恩人未果,最后在当年被救之处附近,亲手植树立碑,以表感恩。 对她和许多归国日本人而言,葫芦岛之所以成为“再生之地”,并非源于官方的宽宏,而是在绝境中,普通中国人给予的无私援手。 这段历史,既有国家层面的政治宣告,也充斥着底层社会的混乱失序,但最终沉淀下来的,让人们长久铭记的,往往是那些无法被文件完全记录的个体故事。 无论是腐败、顽固,还是正直、善良与牺牲,正是这些真实的人性选择,共同构成了葫芦岛大遣返的完整记忆。