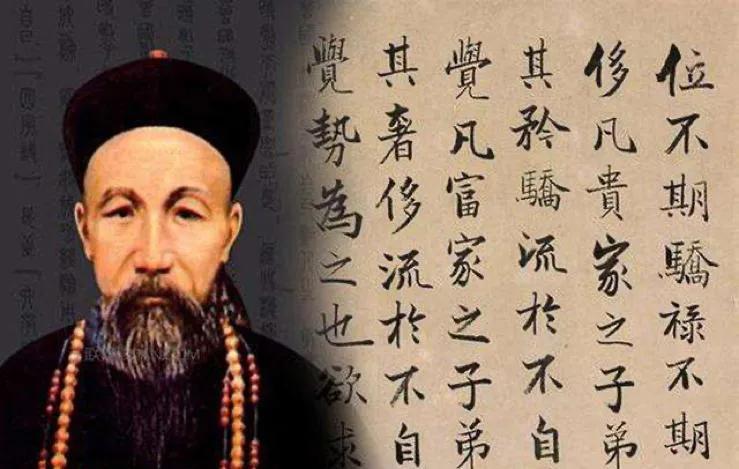

曾国藩谈识人,有一套层层递进的逻辑:“观其面不如观其言,观其言不如观其行,观其行不如观其气,观其气不如观其神,观其神不如观其心。” 这短短几句话,像一把解剖刀,从外到内剖开了识人的本质。咱们顺着这个逻辑,从历史里找些例子,就能把这层道理看得更透。 先看“观其面不如观其言”。三国时的马谡,初见诸葛亮时,谈起兵法头头是道,连诸葛亮都赞他“才气过人”。单看这“言”,确实像个人才。可再往下看“观其言不如观其行”,就露了馅——他守街亭时,把“居高临下”的理论死搬硬套,非要屯兵山上,副将王平劝了又劝,他偏不听,最终丢了街亭,坏了北伐大计。可见,话说得再漂亮,不如实打实的行动靠谱。 那行动之后,还有更深的东西吗?有,就是“气”。曾国藩说“观其行不如观其气”,这“气”不是装出来的派头,是行动背后的精神状态。明朝王阳明平宁王之乱时,兵卒不足,粮草短缺,叛军却势如破竹。部下急得团团转,王阳明却每天该看书看书,该写檄文写檄文,脸上一点慌色都没有。这股“泰山崩于前而色不变”的气,不是故作镇定,是他打心底里信“心外无物”,知道慌乱没用,唯有定住心神才能破局。行动可能有成败,但这股“气”里藏着一个人的定力。 再往深了说,“观其气不如观其神”。这“神”比“气”更细微,是从眼神、神态里流露出的底色。曹操官渡之战打赢后,在袁绍营里搜出一堆自己部下通敌的书信。手下都劝他按信抓人,曹操却大手一挥,把信全烧了,说:“当时连我都没把握赢,何况他们?” 他嘴上说得轻松,眼神里却透着一股“成大事者不拘小节”的精明——他知道,这会儿追责只会逼反人心,不如卖个人情收揽人心。这“神”里藏的,是他的盘算和格局。 最后到了根上:“观其神不如观其心”。所有的神、气、行、言,终究源于“心”。诸葛亮斩马谡时,哭得撕心裂肺,可手里的剑没丝毫犹豫。他心里装的不是与马谡的私交,而是“军纪如山”的蜀国大业。反观安禄山,对唐玄宗一口一个“干爹”,送礼、表忠心样样在行,可眼神深处藏着的,是谋朝篡位的野心。这“心”不同,哪怕言行再像,本质也天差地别。 这么一层层看下来,曾国藩的识人术其实是在告诉我们:别被表面迷惑,要从言行看到气,从气看到神,最终摸到一个人的心。历史里的人和事,早就把这些道理演了一遍又一遍。你还知道哪些藏在“心”里的历史细节?评论区聊聊,关注我,咱们接着从历史里扒这些识人智慧。