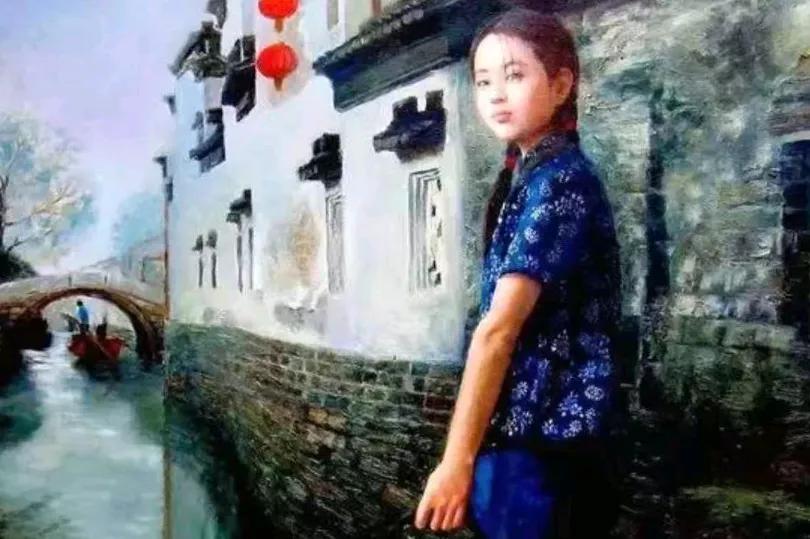

1946 年,金庸回到阔别十年的老家海宁袁花镇,见到了父亲新娶的妻子,也就是他的继母。可是,金庸看到她十分尴尬,而继母看了他好一会儿,突然伸出双臂紧紧抱住他,失声痛哭。 查家大宅 “赫山房” 的穿堂风吹过时,七岁的查良镛正在天井里斗蛐蛐。 十年没回,赫山房的青石板缝里还是长着青苔,只是比记忆里斑驳些。金庸拎着行李箱站在堂屋,见父亲身边站着个穿素色旗袍的女人,头发梳得齐整,眉眼温和,却透着点拘谨。父亲刚要开口介绍,他先低了头,喊了声 “父亲”,再看那女人时,喉咙里像卡了东西,“继” 字怎么也没说出口。 那女人就是他继母。她手里还攥着块没缝完的布,指尖捏着针线,见他看过来,手先抖了抖,眼里的光忽明忽暗。就那么对视了片刻,她忽然走上前,胳膊一伸把他圈进怀里。那怀抱不算宽厚,带着股皂角的清爽味,她的肩膀抽着,哭声闷在他耳边:“回来了就好,回来了就好。” 金庸僵着身子,手悬在半空,不知往哪儿放。尴尬是真的 —— 十年里他在外面颠沛,早不是当年院里斗蛐蛐的小孩,突然多了个 “母亲”,手脚都不自在。可闻着她身上的针线味,听着那哽咽的 “回来了”,心里又软了块地方,像是被赫山房的风吹得发酸。 他想起小时候,娘也总在堂屋的窗边做针线,阳光落在她发上,跟眼前这女人此刻的样子有点像。那会儿他斗蛐蛐赢了,就举着罐子跑过去,娘会放下针线,从罐子里摸块糖塞他手里。后来娘走了,这十年,爹一个人守着大宅,怕也冷清得很。 继母哭了会儿,抹了把脸直道歉:“瞧我,光顾着哭了。你一路累了吧?我给你炖了汤,在灶上温着呢。” 她拉着他的手往厨房走,手是暖的,指腹有做针线磨出的薄茧。经过天井时,他瞥见墙角那只旧蛐蛐罐,蒙着层灰,不知是谁一直没扔。 饭桌上,继母一个劲往他碗里夹菜,像怕他吃不饱。父亲闷头喝酒,看他俩的眼神松快不少。金庸扒着饭,听继母轻声说:“你爹总念叨你,说你爱吃后院的腌笃鲜,我照着老方子试了好几回。” 他抬头看她,她正笑,眼角有细细的纹,跟这老宅似的,温和又妥帖。 穿堂风又吹过,掀动了窗纸。他忽然觉得,赫山房好像没那么冷清了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。