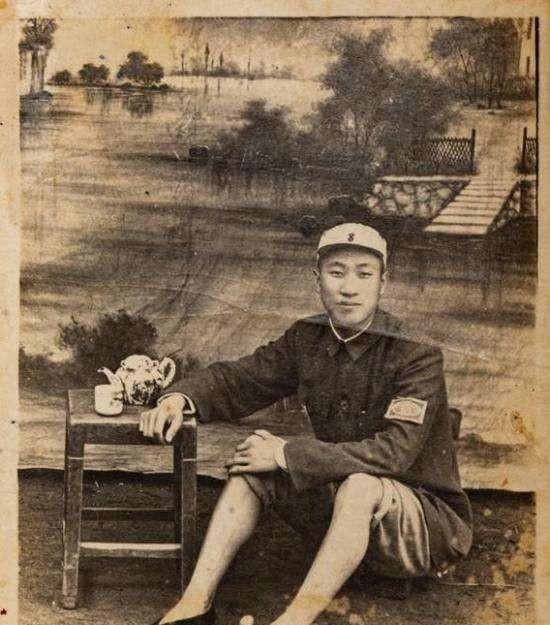

1998年,72岁的抗战老兵马丹林躺在病床上,浑身插满了管子。而他身价100亿的儿子马未都,看了父亲一眼后,却直接对医生说:“拔掉管子,不给他治了!” 要理解他的决定,必须回到几十年前看看马丹林是怎样走到生命尽头的,马丹林出生在1926年山东荣成的一个渔村。 家里世代以打渔为生,生活清苦,他从小就要帮着家里干活,清晨出海,傍晚收网,成年劳力的事情他很早就开始承担。 家人希望他能通过读书改变命运,于是即便再穷,也凑钱送他上学,虽然条件简陋,他依旧坚持读完了小学。 家境艰难让他比同龄人更早懂得责任,他知道父母对他的期待,也清楚这种生活没有出路,只是这一切还没有等他自己做选择,战争就提前撕开了口子。 1937年,日军入侵,村子里很快被战火波及,亲眼见到邻居家被烧,亲人被杀,他心中只有一个念头,不能再等下去。 叔叔应征入伍,没多久便传来牺牲的消息,这件事直接改变了他的未来,15岁那年,他决定追随八路军,他和同村的几十名年轻人一同走上战场。 出发时大家热血澎湃,可随着战斗的接连打响,身边的人一个接一个倒下,到最后,最初的四十人,只有他一人活着回来。 在抗日战争中,他经历过正面交锋和游击战,也参与过艰苦的长途行军,粮食不足,弹药有限,时常要靠老百姓接济,许多时候,他与战友饿着肚子连夜转移,天亮时又要迎接新的战斗。 他不是最勇猛的,却总能冷静坚持,他小心谨慎,懂得保护自己,也懂得在关键时刻保护战友,正是这种性格,让他熬过了最危险的岁月。 抗战结束后,他没有回家,而是继续参加解放战争,从东北打到华北,几乎没有休息的时间,战争把他磨练得更加坚硬,他清楚自己能活下来并不是运气,而是因为始终选择坚持。 1949年,新中国成立,他被调入空军,成为第一代空军官兵,那时部队几乎一无所有,一切都要从头开始,他和战友们搭建营房,学习新技术,逐渐让中国的空军力量建立起来。 多年军旅生涯结束后,他转业到地方,生活逐渐平静,他娶妻生子,把全部精力放在家庭和工作上,他对孩子要求严格,不许懒散,不许投机取巧。 儿子马未都在这样的环境下长大,后来走出自己的路,靠着头脑和努力积累起巨额财富,时间流逝,马丹林进入晚年,多年征战和操劳让他的身体早已留下隐患。 1998年,他被确诊癌症晚期,医生告诉家属,可以通过化疗延缓病情,但痛苦巨大,效果有限,当时马未都事业有成,财力雄厚,完全可以为父亲提供最好的治疗。 他清楚,癌症意味着什么,他不想把生命最后的时光消耗在无尽的治疗和折磨中。 年轻时马未都常觉得父亲严苛,但随着年龄增长,他越来越明白父亲的苦心,马丹林从不轻易流露情感,却在实际行动中守护家庭。 他习惯把责任扛在自己肩上,从不依赖别人,因此,当疾病来临时,他依旧保持这种态度,他没有要求儿子用金钱延长寿命,而是希望自己能安静结束。 他认为,能走到七十多岁已经足够,医生再次提出化疗方案,给出预估的延长时间,马未都看着父亲,想起他的过往,想起他这一生都不愿依附于人,也不愿被束缚。 于是,他没有强行劝说,而是选择顺从,这个决定很快引发争议,外界有人质疑他不尽孝道,有人觉得他冷漠,但只有他自己明白,父亲要的是体面,而不是在药物和器械的支持下苟延残喘。 日子一天天过去,马丹林的身体越来越弱,他没有抱怨,也没有恐惧,而是静静等待,几天后,他在家人的陪伴下安静离世,骨灰被安葬在烈士墓旁,他希望能与当年的战友长眠在一起。 这件事成为他们父子最后的共同经历,马未都并没有因为金钱而违背父亲的意愿,而是守住了老人的选择,多年以后,他回忆父亲的一生,总会想起那段时光。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:《听马未都讲述“如何面对死亡?”》人民政协网)