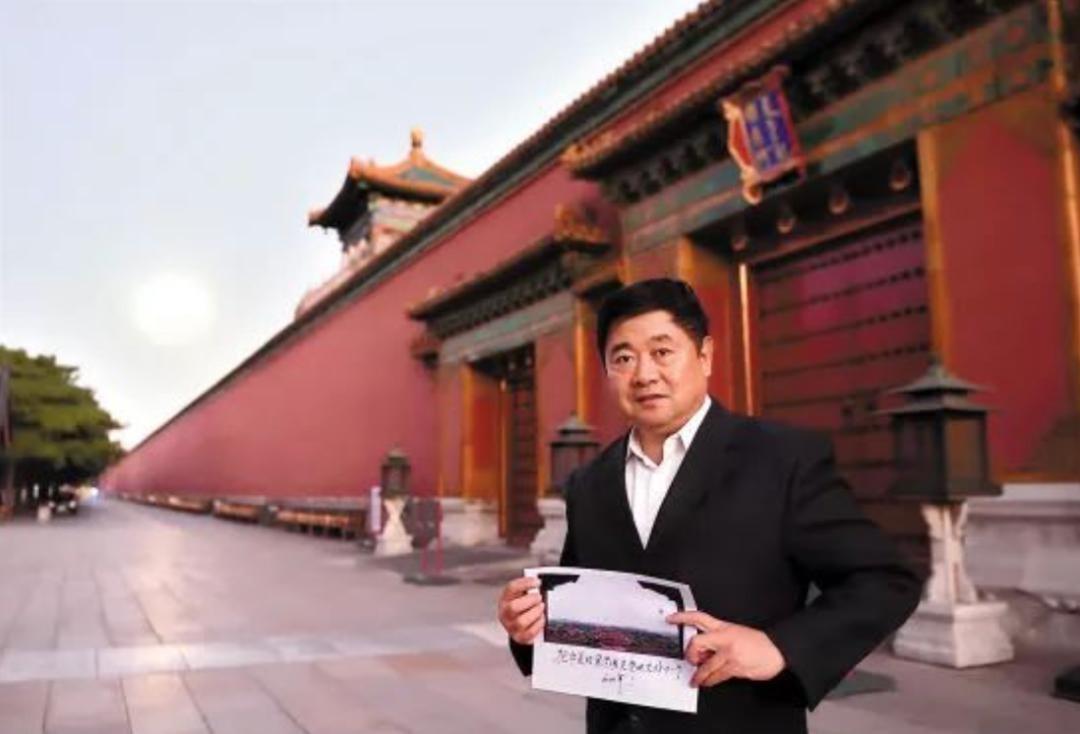

[太阳]故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了?单霁翔的一句话道出真相。 (参考资料:2020-11-07 澎湃新闻——故宫,你这么“缺钱”?) 故宫博物院前院长单霁翔曾对华少说,故宫永远都是缺钱的,这话让很多人感到意外,在公众的想象里,每日如织的游客,加上那些火爆全网的文创产品,故宫理应富得流油。 现实却完全是另一回事,故宫的门票收入必须全额上缴国库,一分不能留,它属于差额拨款单位,意味着国家只负责一部分开销,剩下的巨大缺口,必须自己想办法填补。 这种财务上的窘迫,直接导致了尊严的缺失,这种缺失,不仅是文物的,也是观众的,曾经,珍贵的秦始皇陵兵马俑,就随意地摆在库房的地上,一尊北齐时期的菩萨,也是灰头土脸地躺在那里,毫无生气。 观众的体验同样糟糕,偌大的紫禁城里,走累了的游客找不到一张可以歇脚的椅子,只能不体面地席地而坐,太和殿等雄伟宫殿内部,光线昏暗,人们费力探头,也看不清其中的陈设。 最初,为了解决资金问题,单霁翔和他的团队采用了一种近乎“卖惨”的方式,他们会特意带着前来视察的领导,去参观那些最破败、最不堪的地方。 这个方法确实奏效过,一次,他们展示了一个破损的印盒和条件落后的地下库房,成功打动了相关部门,最终申请下来四亿资金,但这终究不是长久之计,故宫需要更主动的造血能力。 转机来自马化腾的一个建议,他提醒单霁翔,应该把故宫看作一个巨大的IP,一个可以衍生出无限价值的文化符号,这个想法,彻底打开了故宫的思路。 故宫开始认真经营自己的文创产业,其实早在十年前,“故宫淘宝”就已经存在,但当时的产品思路陈旧,设计呆板,价格又高,几乎无人问津,销量惨淡。 真正的破局,始于一次大胆的尝试,他们让历史上严肃的雍正皇帝,在网络上以一种趣味、卖萌的形象出现,瞬间引爆了社交媒体,故宫终于找到了与当代年轻人沟通的语言。 从此,故宫文创的脑洞一发不可收拾,产品线迅速丰富起来,从胶带到彩妆,从饰品到食品,这些带着历史温度又充满趣味的产品,广受追捧,到了2017年,故宫的文创年收入已经达到了惊人的15亿元。 钱多了,新的问题也随之而来,商业化浪潮中,故宫如何守住自己的文化底线?一些人开始担忧,这会不会是对传统文化的“自我消耗”。 故宫用一次果断的行动给出了答案,当时,“故宫火锅”项目一经推出便异常火爆,一座难求,但很快,网络上出现了大量反对声音,人们担心在木结构古建筑群旁经营火锅,存在巨大的消防隐患。 尽管火锅店开设在故宫外的非文物建筑里,单霁翔还是选择听从民意,他没有过多辩解,迅速叫停了这个项目,他事后阐述了自己的原则:“不能什么火,就做什么。” 这次取舍,清晰地表明了故宫的态度,赚钱固然重要,但必须在尊重观众意愿和恪守文化安全底线的前提下进行,商业行为,终究要服务于文化使命。 那么,故宫辛苦赚来的钱,究竟花在了哪里?答案很简单,用在了“还尊严”上,这些收入形成了一个价值闭环,最终精准地回流到了故宫最核心的使命中去。 最大的一笔开销,是文物修缮,这项工作耗资巨大,单霁翔曾说“几十个亿拿不下来”,故宫库房里还有海量文物等待修复和展出,这个比例甚至不足库存的1%。 那些曾经被随意搁置的国宝,得到了应有的对待,秦始皇陵的兵马俑被妥善修复,那尊灰头土脸的北齐菩萨也重焕光彩,庄严地站立起来,这是对文物尊严的修复。 观众的尊严也同样被找了回来,院内增设了大量古朴的木质座椅,游客们终于可以随时坐下歇息,昏暗的大殿被LED冷光源点亮,人们可以清晰地欣赏殿内的一切,自动讲解器也在不断升级,提升着每一个人的参观体验。 故宫的实践,展示了一种“尊严经济学”,它用商业的手段,解决了生存和发展的现实问题,更重要的是,它将商业所得重新注入文化内核,实现了文物、观众和故宫自身尊严的全面回归。 这种模式,为我们思考传统文化的未来提供了一个范本,商业并非必然是文化的对立面,当它被善用时,完全可以成为文化价值的放大器,这一切,或许正如那句朴素的话所言:“取之于民,用之于民”。