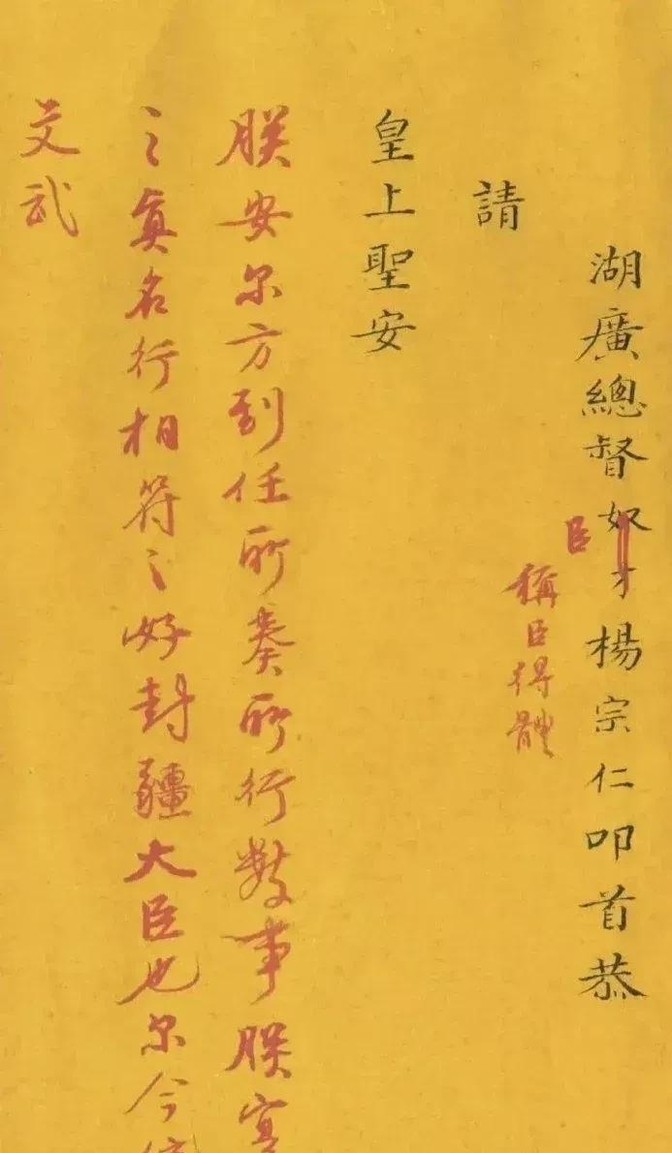

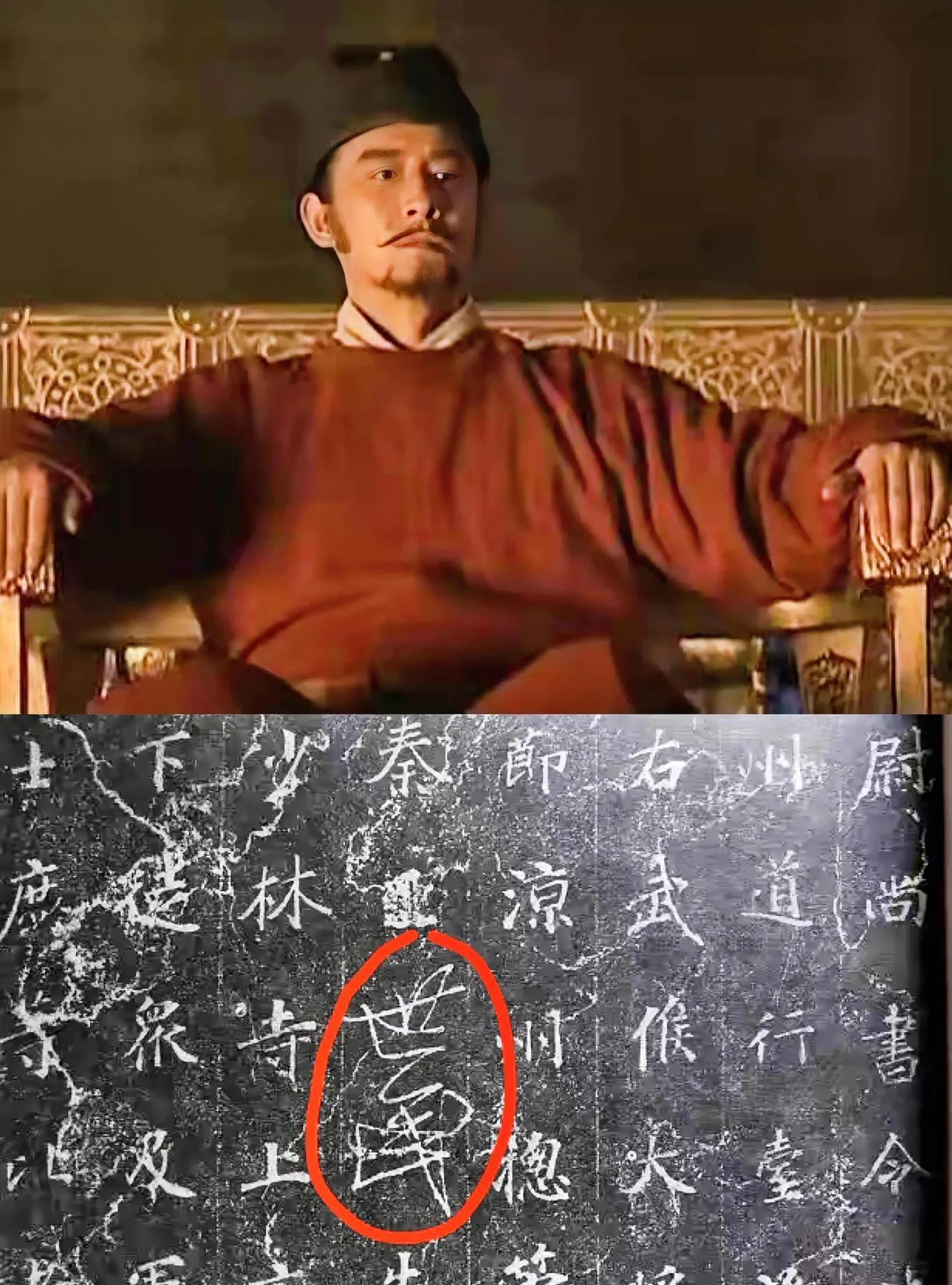

1958年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家终于决定打开万历皇帝的陵寝,谁料,棺材打开没多久,万历皇帝的龙袍遇见空气,慢慢变黑,一些珍贵的丝绸也化为灰烬,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 20世纪50年代末,新中国刚成立不久,百废待兴。那时候,文化和科学被寄予厚望,大家都想通过历史遗产证明国家的实力。1958年,定陵发掘就是在这种背景下被提上日程的。明朝万历皇帝的陵墓位于北京昌平十三陵,保存完好,成了考古的热门目标。当时的想法很简单:挖开古墓,找到文物,既能丰富历史研究,又能展示新中国的能力。可谁也没想到,这场行动会成为考古史上的一大败笔。 郭沫若是个大名鼎鼎的人物,诗人、历史学家、考古学家,还当过中国科学院院长。他早年留学日本,研究甲骨文和青铜器,学问扎实,对中国古代历史有种近乎狂热的兴趣。1958年,他力主发掘定陵,觉得这是个千载难逢的机会,能让世界看到新中国的考古水平。他相信,挖出来的文物不仅能填补明史的空白,还能提振民族自信心。可惜,他的热情过了头。当时的科技水平根本跟不上,文物一暴露在空气中就毁了。郭沫若的初衷不坏,但忽视现实条件,成了这场悲剧的推手之一。 吴晗是另一位关键人物,明史研究的权威,清华大学出身,后来还当了北京市副市长。他对明朝历史钻研很深,尤其是对万历皇帝所在的时代特别感兴趣。他觉得,书本上的记载不够,挖开定陵能拿到第一手资料,验证自己的研究。而且,作为副市长,他有行政资源,能把这个想法变成现实。他和郭沫若一样,满腔热血,想通过发掘留下学术遗产。可他没料到,技术短板会让这一切变成泡影。吴晗的坚持,最后换来的却是骂名。 不是所有人都支持发掘。郑振铎,文物局局长,是个对文物保护特别上心的人。他早年自学成才,1949年后一心扑在文化遗产上。他警告过大家,当时中国的文物保护技术太落后,贸然开墓就是自找麻烦。他主张先把现有文物保好,而不是冒险去挖新的。可惜,他的意见被郭沫若和吴晗的热情压下去了。事实证明,郑振铎是对的,但他没能阻止这场灾难,1958年还因飞机失事去世,没看到后果。 1956年,定陵发掘正式启动。最初想挖长陵,但因为太重要被否了,就选了定陵做试验。1957年,考古队找到墓道入口,打开封闭337年的墓门。里面有五座大殿,三具棺椁,还有3000多件文物,丝绸、瓷器、玉器,应有尽有。刚开始,大家都很兴奋,觉得这是历史的大发现。可没多久,问题就来了。丝绸一接触空气就变黑,木器裂开,瓷器也受损。空气破坏了墓里的稳定环境,技术又跟不上,只能眼睁睁看着文物毁掉。政治上还催着快点完成,最后连记录都没做好,东西被随便塞进不合格的储藏室,损失更大。 定陵发掘的失败震动了全国。珍贵文物没了,公众和学界都觉得太可惜。国家赶紧调整政策,1959年后决定,除非是为了抢救,不然不再主动挖帝王墓。这条规矩一直延续到现在,像唐代乾陵、秦始皇陵都没动过。定陵的教训也逼着中国考古界开始重视技术,慢慢发展出更好的保护办法。可对郭沫若和吴晗来说,这件事成了他们职业生涯的污点。郭沫若晚年继续搞研究,但名声受损;吴晗后来因其他事更惨,1969年在狱中去世。 归根到底,定陵的悲剧是技术和决策的问题。当时中国的考古技术太原始,没法处理暴露的文物。丝绸氧化是化学反应,空气一进来就挡不住,可那时候连基本的密封设备都没有。加上政治压力,大家急着出成果,没好好规划,准备也不够。郭沫若和吴晗有学问,但不懂技术极限,硬着头皮上,结果就是文物全毁。这不是一个人的错,而是那个年代的局限。 定陵事件不只是中国的教训,也是全球考古界的警钟。它告诉我们,发掘文物不能只看眼前的热闹,保护才是第一位。急功近利只会毁了历史。现在回头看,当时要是听郑振铎的,把技术搞扎实再动手,可能就不会有这场灾难。可历史没有如果,定陵的损失已经成了事实。