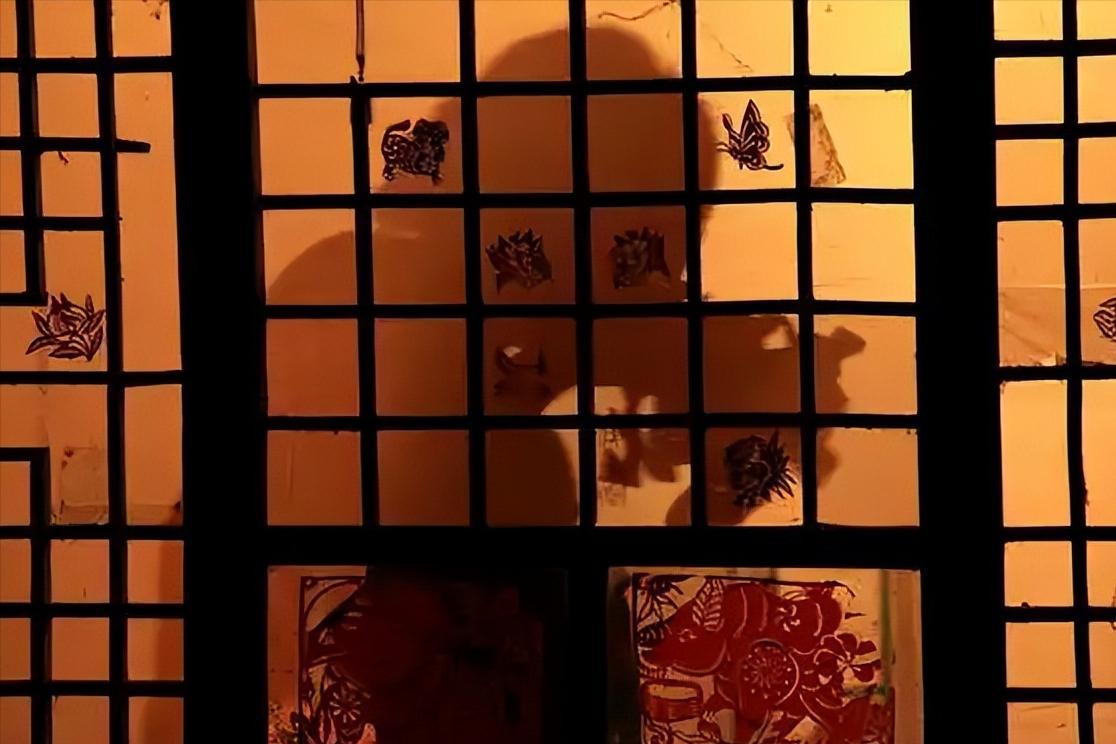

在没有发明玻璃以前,中国古代都用纸来糊窗户,一捅就破,到了上世纪五六十年代还在用,难道不担心被雨水淋湿吗?纸糊的窗户有什么用? 在古装剧中,夜行刺客捅破窗纸窥探屋内的场景屡见不鲜,似乎那层窗纸不堪一击。 可真实历史中,古代窗纸远非如此脆弱,它承载着古人的无穷智慧,是构筑隐私屏障的关键。 东汉时期,麻纸问世。 虽粗粝泛黄、透光率低,却因厚实耐用,成为早期窗纸的选择。 麻纸如同天然磨砂,能透光却难让人看清屋内人影,为书生梁鸿闭门著书提供了相对私密的环境。 随着时间推移,唐宋时期,匠人将桐油刷在宣纸上,油纸应运而生。 陆游能在江南小楼听雨,正得益于这层防水的油纸。 江南地区气候湿润,轻薄透光的竹帘纸备受青睐;而北方天寒,人们则采用双层纸来增强保暖效果。 到了明清,富贵人家追求更高品质,用贝壳或羊角熬制的“明瓦”登上历史舞台。 其透光性接近现代玻璃,刘姥姥眼中贾府暖阁那金碧辉煌却瞧不清人影的景象,正是明瓦的杰作。 纸的特性决定了其在防风方面存在短板。 为此,古人巧妙设计窗棂。 这些纵横交错的木条,不仅将窗户受力面积分割,让脆弱的纸张有了坚实依靠,极大增强了抗风能力,还雕刻出精美的图案。 阳光透过窗棂,在室内投下斑驳光影,颇具美感。 遇到极端天气,古人还会在窗外加装木板或芦苇挡板,为窗户增添一道坚固防线。 在隐私保护上,古人从建筑布局便开始考量。 北方四合院,正房窗户高悬且窗棂密集,外人即便踮脚也难以窥探。 厢房窗户统一朝向院内,完美避开街上行人视线。 南方流行的“美人靠” 窗户,窗沿向外探出,窗纸贴在内侧,自然拉开与外界的距离。 苏州拙政园的“见山楼”更是巧妙,窗户藏于飞檐之下,雨季时雨水顺着屋檐淌下,形成天然水帘,诗意与隐私兼得。 晋商大院的“窑洞窗”,百叶式木窗昼开夜闭,木板落下时密不透风,成为移动的隐私墙。 室内也有多重防护。 屏风和窗帘是古代室内标配,一扇屏风立在窗边,既具装饰性,又能随时遮挡视线。 夜晚挂上厚重锦缎窗帘,屋内便与外界彻底隔绝。 古人对光线控制也极为讲究,夜间照明的油灯或蜡烛加上纱罩或纸罩,从室外望去,只能看到朦胧光晕,根本看不清室内人的具体活动。 当技术手段存在局限时,社会道德准则成为最后的隐私防线。 “非礼勿视,非礼勿听” 的儒家训诫深入人心。 富裕人家可派仆人在窗外值守,防止有人偷听。 普通百姓则依靠邻里间相互尊重、不随意窥探他人生活的默契,维护彼此隐私。 如今,玻璃早已普及,现代建筑技术日新月异,古代纸窗与窗棂逐渐成为历史。 但在这个信息爆炸、人人手持“镜头”的数字时代,智能门锁、防窥膜等高科技产品层出不穷,却仍无法完全解决隐私泄露问题。 回溯历史,古代窗纸背后的智慧,远不止我们表面上看到的那么简单。 从材料选择到结构设计,从建筑布局到社会伦理,每一步都无不启示着我们。 真正的隐私守护,始于对他人生活的敬畏之心,技术只是辅助,人心才是最终的底线。