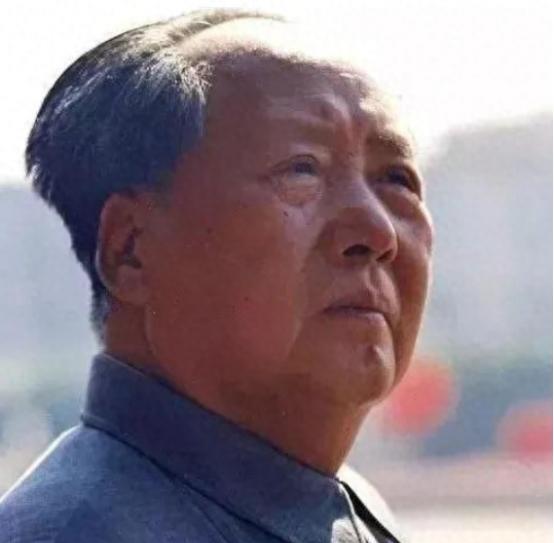

1961年的中国,正深陷经济困境。三年自然灾害让全国粮食产量骤降26.3%,浙江百姓每月人均肉食仅0.1斤,野菜和树皮成了许多人的救命粮。 而此时的刘庄,却因1960年为接待外宾而大兴土木,焕然一新。 走进这座清代进士刘学询1898年打造的湖滨园林,500亩的亭台楼阁间,朱红廊柱刚刷过新漆,散发着淡淡的桐油味;苏绣屏风映着龙井茶香,厨房里堆满了对虾、鲍鱼等普通人想都不敢想的食材。 毛泽东刚结束南巡,风尘仆仆地踏入刘庄。他一身灰呢大衣,棕色皮鞋上还带着补丁,习惯性地用火柴棍剔牙。 看到眼前的奢华,他眉头紧锁。据警卫李银桥回忆,毛泽东扫视房间时,语气里带着怒意:“国家困难时期,群众吃糖咽菜,这里却搞资本主义享受!” 他指着地毯和吊灯,质问随行秘书叶子龙:“这是谁的主意?”叶子龙一时语塞,慌乱中还撞翻了一个青花痰盂,瓷片碎了一地。 这场突如其来的怒火,源于毛泽东对“奢靡之风”的深恶痛绝。1961年,中央正推行《党政干部三大纪律八项注意》,强调艰苦朴素。 他此行杭州,不仅是为了调研,更是为了摸清基层的真实情况。没想到,刘庄的“皇帝待遇”却像一记重拳,狠狠砸中了他的底线。 当晚,毛泽东没有多说一句话,果断下令:“收拾东西,走!”随行人员手忙脚乱,车队在夜色中悄然驶向汪庄——一座仅有800平方米的简朴院落。 到了汪庄,他一眼扫过旧木桌和竹编暖水瓶,满意地点点头:“这还像点样子。” 他要求撤掉沙发床,换上硬板床,禁用名贵食材,甚至连厨房的煤气灶都换成了老式炉子。 这一转宿,不仅是物理上的搬迁,更是一个信号。汪庄的竹编暖水瓶、旧公物家具,与刘庄的20万元豪华装修形成鲜明对比。 据浙江革命文物鉴定目录记载,毛泽东在汪庄使用的竹编暖水瓶至今保存完好,而刘庄的象牙筷则被送往嘉兴南湖革命纪念馆,成为“奢靡教训”的见证。 为什么要如此果断?答案藏在1961年的时代背景里。三年自然灾害让全国上下勒紧裤腰带,毛泽东深知,任何“特殊化”的苗头都可能动摇人心。 他曾在1960年批示:“特权思想和铺张浪费是危险的信号。”刘庄的奢华,恰好触碰了这一红线。他用行动告诉所有人:即便身居高位,也绝不能脱离群众。 刘庄事件看似是一次简单的“换地方”,实则掀起了不小的波澜。浙江省委连夜开会,检讨接待工作中的“形式主义”。 据浙江接待处档案记载,1961年2月后,刘庄的豪华装饰被迅速拆除,地毯、吊灯被封存,厨房恢复了普通食材供应。这一事件还被写入中央文件,成为“反奢靡”的典型案例。 更深远的影响,在于它为后来的“拨乱反正”埋下伏笔。1976年毛泽东去世后,邓小平推动的“拨乱反正”改革,正是从纠正类似的形式主义、特权思想开始。 1978年,邓小平在真理标准讨论中重提“实事求是”,与毛泽东当年的刘庄之怒遥相呼应——两者都在提醒人们:权力不能异化,初心不能忘却。 但事件背后,也有一个未解的悬念:刘庄的奢华,究竟是地方官员的“拍马屁”,还是接待外宾的“无奈之举”? 据《杭州日报》2018年采访,时任服务员王金兰回忆,1960年刘庄翻修的初衷是为了接待外宾,展示“新中国形象”。 可这种“面子工程”,在毛泽东看来,却成了脱离群众的象征。这一矛盾,至今仍是历史研究中的热议话题。 回望1961年的刘庄,毛泽东的怒斥像一面镜子,照出那个时代,也照出今天。 1961年的中国,物资匮乏,人民咬牙坚持;2025年的我们,生活富足,却仍需警惕“奢靡之风”的暗流。 无论是当年的刘庄,还是如今的某些“面子工程”,初心与现实的碰撞从未停止。 刘庄事件告诉我们,真正的力量不在于华丽的外表,而在于脚踏实地的坚持。 正如毛泽东在汪庄的那一夜,睡在硬板床上,手边放着一杯清茶,他用行动证明:再大的权力,也要守住为民的底线。 《汪东兴日记》,浙江人民出版社