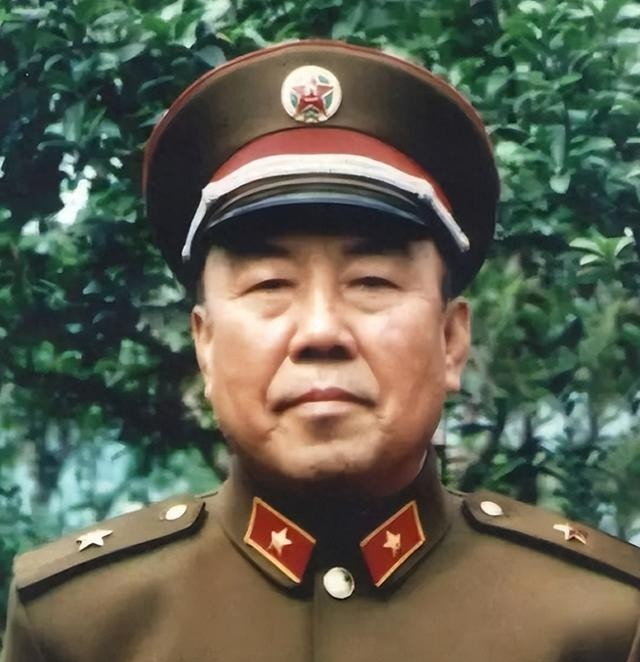

1949年,南京街头,席地而坐的解放军战士。镜头下的他们身穿统一军装、手扛钢枪的解放军战士,席地而坐,面容质朴,整齐有素,预示着一个全新的开始。 1949年的春天,南京在等一场雨。不是天上的雨,是人的,铁蹄的,枪声的雨。 旧城墙还在那儿立着,破了角,砖缝里长出野草。 钟山朝南望,总统府那栋灰黄的欧式楼房,在暮色里像块石头——压着一座城的心。 谁都知道,这石头要翻了。 那年初,蒋介石第三次下野,说是“引退”,其实是跑路。 他走得不体面,连带着整个南京城都松了一口气——可谁也不敢笑,太多眼睛在看着。 李宗仁顶上来,一边摆出要谈判的样子,一边去美国伸手,想着能不能像拉条橡皮筋一样,把长江拽成一条分界线,北是红的,南还是他的。 可兵荒马乱不是地图能划出来的。 南京街头,那时候已经乱了。逃兵脱了军装卖去换饭吃,有人抢,有人跪着讨。市政府发的通告被贴上去不到半天就被撕了,一夜之间贴上了学生的横幅,“反征兵、反假和平”。 不是闹着玩,是肝火真上来了。 茶馆里说话的少了,听话的多了,很多人开始用眼神交流。谁动了谁家孩子,谁又往哪边靠了,空气里满是试探。 警察也开始不上班了,有人把警帽挂在门口,说你谁爱当谁当。我不管了。 没人真的在乎法条了。更要命的是,物价像疯了一样往上窜,一块银元买不到半斤米,商人关门,黄包车拉客的都说——再这样下去,城要塌。 就在这时,北边的江岸传来了枪声。 真不是普通的火拼,是大军渡江,水花翻着白泡。 解放军从江阴到湖口,三路推进,像下棋一样稳。四月二十晚上,炮一响,假和谈就作废了。 二十一日,毛泽东和朱德一道下命令,“奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭……”那口气,不容任何侥幸。 渡江像一场豪赌,但他们根本没犹豫。 夜里风大,战士在船头系着绳,船一靠岸就跳下来,肩上的枪像根多余的肋骨。有的船沉了,有人没上来。后来没人提那些名字,提的只有一句:“突破江防”。 南京的北门守得最紧,三浦——江浦、浦镇、浦口,是守军死守的地方。 蒋介石把他最信的第28军扔在那里,修了明碉暗堡,枪眼像眼珠子一排排瞪着。可是解放军第35军没给他们喘息机会,连夜打,打了整整一天一夜。 到二十二日凌晨,浦口一拿下,南京就光裸裸地摊在了对面。 那时南京城里,其实已经没人想抵抗了。 李宗仁当天早上就坐飞机飞走了,没人通知,只剩下各部官员像拔掉插头的机器,一下子都不转了。 到晚上,解放军就进城了。 可你要真说“进城”,它不是那种锣鼓喧天、百姓撒花的热闹。 那一夜很静,静得出奇。 战士们悄悄穿过挹江门,脚步压在青石板上没什么响。他们走过街角,停下,在墙边坐下,枪靠着膝盖,有的把军帽摘了放在膝下,有的手还捏着馒头。 这就是传下来的那个画面:解放军战士席地而坐,在南京街头。 很多人都说,那是纪律。我更觉得,那是体面。 他们有入城纪律的小册子,三大公约,十条守则:不进民宅,不扰百姓,不拿一针一线。 连陈毅都说,“宁可睡马路,也不进人家屋里。”毛泽东看了批示:很好,很好,很好,很好。 于是南京街头,真就多了这样的景象——解放军靠墙坐着,脱下鞋搁一边,缩着腿,小心不把灰弄到别人身上。 地上潮,有人半夜醒了打喷嚏,也没人抱怨。 市民开门看到,愣了一下,转身进屋,把一碗热水端出来。 战士笑着摇头,说谢谢,不要。那一刻,不是你打我赢了,我服气,而是你坐我门口,我心安。 总统府那边,第二天清早挂起了红旗。旗面在风里猎猎响,好多人站在对街望,看那块旗在旧建筑的墙头飘着,就像过去的影子终于被扯走了。 几天后,南京成立了军管会。 布告贴了出来,讲得不多,就几个意思:大家安心,别乱。再过几日,南京市人民政府成立了。 短短两周时间,七百多个单位被接管,七万人安排妥当。你说这是神话也行,可它就这么发生了。 地下党干部和南下来的人,白天办公,晚上睡在办公室椅子上。 有人说档案堆得像山,有人笑说一夜里看完国民党的家底。可没人喊苦。城市像一架停了太久的老机器,被一点点修复。 市场重新开张,失业者找到活路,街头的流言少了,吵架声也少了。 六月,《新华日报》发了社论,说要建设新南京。 四个任务:恢复生产,肃清残余,安排失业者,重建文化。说得清楚,又不花哨。 你看,南京不是第一次经历巨变。 太平天国,辛亥革命,国民政府,战争八年。可这一次,它等来的不是一个新政府而已,而是另一种气象。它不是靠打压、靠刀枪立威,而是靠一群坐在街头的年轻人,靠他们身上那种沉得住、不动声色的骨气。 毛泽东写下《七律·人民解放军占领南京》,末尾是那句最重的:“人间正道是沧桑。”