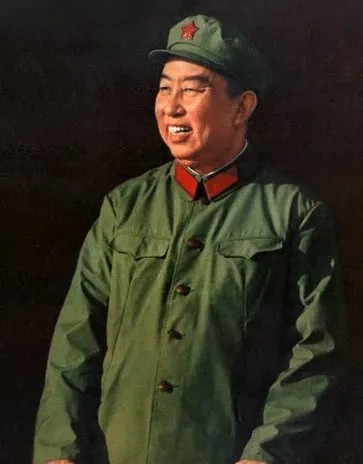

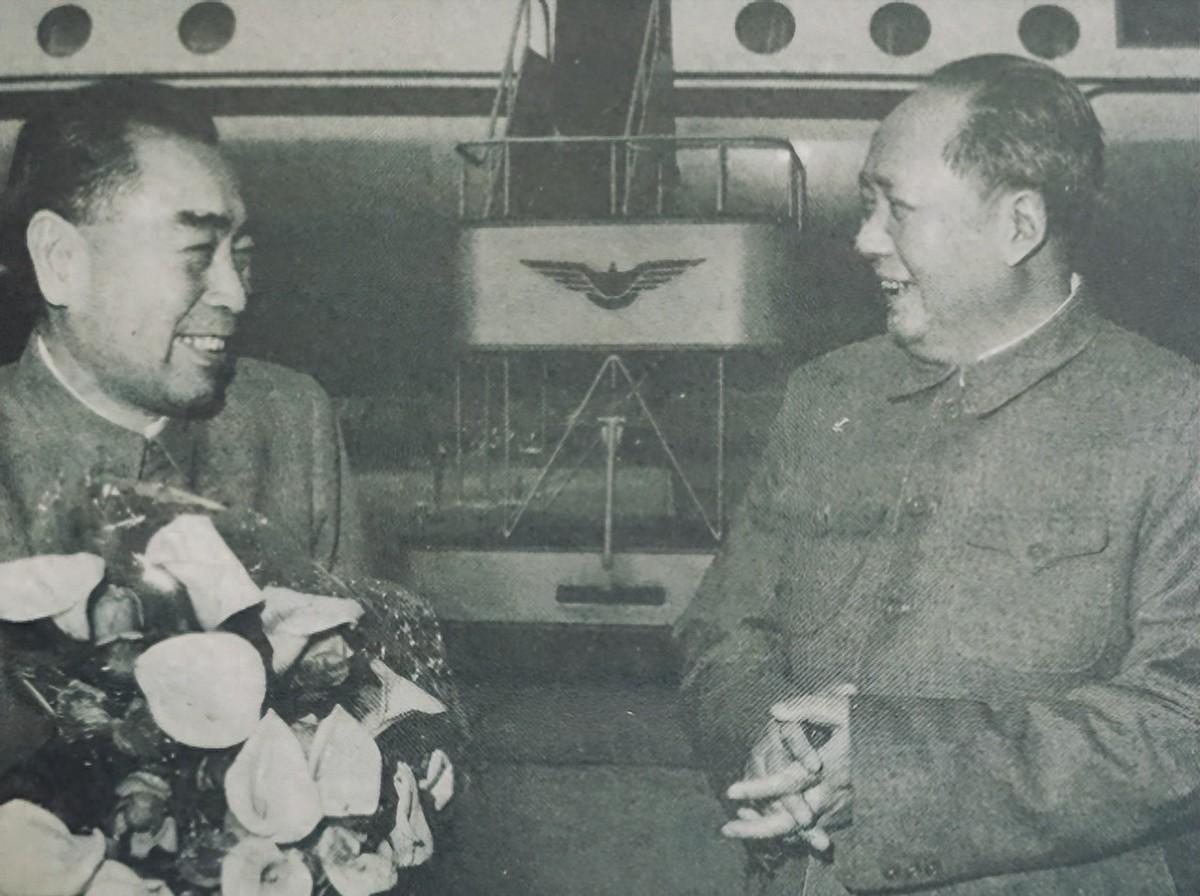

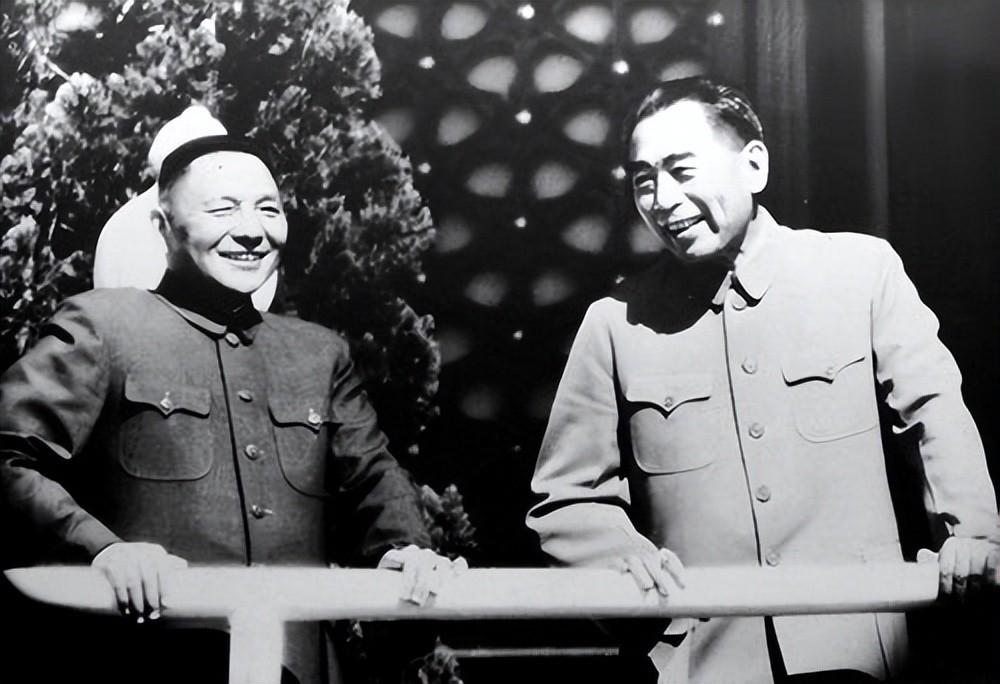

2007年华国锋最后一次瞻仰毛主席,高喊一句话,在场的人无不动容 “2007年12月26日清晨,我得去天安门。”病床上的华国锋握住护工的手,声音微弱却决绝。家人愣住了,主治医生皱着眉,只用眼神交流:这位八十七岁的老人肺部感染刚刚退烧,折腾一趟怕是扛不住。可华国锋的目光很亮,他把氧气管稍稍拨开,低声补了一句,“今天是主席的生日,我不能缺席。” 十四年来,他从未缺席过。每年九月九日和十二月二十六日,无论是小雨还是大雪,老同志都会在清晨六点准时出门。熟悉他的司机笑称,“这一程,比闹钟还准。”今年情况特殊,医生担心意外,家人左右为难。华国锋看出犹豫,眼圈突然红了:“这是最后一次了,你们也不让我去?”几句话像针扎在心口,谁还忍心拦?于是,医疗组带着急救箱,家人扶着轮椅,一行人悄悄离开了医院。 车子驶过长安街,冬日的雾气翻卷。有人提议打开暖风,老人摆手,“冷一点醒神。”到达纪念堂后,他拒绝了轮椅,硬是自己站了起来。步子慢,却稳。随行护士偷偷调低氧气流量——老人更想保持体面。走进大厅,水晶棺安静伫立,那熟悉的身影让他微微颤抖。忽然,他挣脱搀扶,站得笔直,右手抬高:“向伟大领袖毛主席——一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬!”声音不大,却像撞钟,在空旷的大厅回荡。工作人员、游客、警卫,纷纷停下动作,跟着弯腰。有年轻人事后回忆,“那一秒,整座大厅的空气都在发热。” 那句饱含深情的话,其实浓缩了半个世纪的师生情谊。翻开档案,华国锋第一次走进毛主席视野,是1955年夏天。那年七月,《关于农村合作化问题的报告》刊发后,湖南各地反响强烈。三天内,华国锋连夜写出三篇简报,逐条分析湘潭试点数据:收成增了多少,社员分配如何,潜在风险是什么——不藏好,也不避短。稿子通过省委转到北京,毛主席批了“有见地”三个字,还在旁边画了红圈。 华国锋那时只是地委书记,年仅三十四岁。两个月后,毛主席南下视察,专门要见写简报的那位“小同志”。饭桌上,主席问:“老家水稻亩产能到多少?”华国锋回答时没报喜:气候好能过七百斤,遇冷害五百斤都难保。毛主席点点头,招呼身边人:“这小伙子实事求是。”从此,名字被记在小本子里。 六十年代末到七十年代初,政局复杂。华国锋在猛烈风浪里没被打倒,原因并不玄妙:他话少,做事细,敢负责却不抢镜。1971年,他被调到北京,出任公安部部长;1973年,又进了中央政治局常委。有人形容他“如履薄冰却步步到位”,这话不算夸张。1976年春,周总理因病去世,毛主席提议华国锋主持国务院日常工作。四月三十日夜,主席在书房拿铅笔写下十二个字:“慢慢来,不要着急;照过去方针办。”随后补上一句:“你办事,我放心。”这张纸条,华国锋一直收藏在抽屉深处。 九月九日,毛主席离世。哀痛席卷全国,华国锋没时间沉溺悲伤。他同叶剑英等人连夜商讨守灵、告别、安葬等事宜,又在十月粉碎“四人帮”。彼时局势紧绷,一步踏错就是深渊,他却几乎没有休息。等尘埃略定,他向政治局提出:毛主席遗体永久保存,供群众瞻仰。有人担心条件不够,他坚持,“人民需要有寄托。”最后,方案获批,纪念堂落成。 1981年,华国锋主动辞去中央主要职务,理由很简单:新形势需要新班子。他搬出中南海,住进普通部队大院。有人劝他写回忆录,条件开出很优厚,他摆手,“我这辈子做的事都在档案里,不必添油加醋。”自此,除了节日座谈,他极少公开露面,唯独毛主席的忌辰与诞辰例外。甚至有一次大雪封路,他凌晨三点就出发,车轮陷进积雪,老人拄拐走了两公里,人到了纪念堂,头发和眉毛全是冰碴子。 2007年的这一趟,是他生命最后一次“打卡”。仪式完成后,他靠在纪念堂外壁稍作休息,抬头望天,嘴里念了句听不清的湖南话,像是放下了心中石头。回到医院,当晚高烧复发,但他神情轻松,对家人说:“我心里踏实了。”次年八月二十日,华国锋病逝北京。遗体告别仪式上,按照他的遗愿,没有拉横幅,没有鲜花海洋,只有一段录音播放《三大纪律八项注意》。 骨灰暂厝八宝山。2011年初春,家乡山桃初放,亲属和有关部门完成审批,将骨灰迎回山西交城。那天,乡亲排队,自发唱起《东方红》。村里老人喃喃:“他一辈子记挂毛主席,也没忘咱们。” 从三篇简报到三鞠躬,两个人的情感跨越半个世纪。有人评价华国锋的生平“朴素到找不出传奇”,可那一声“三鞠躬”,已足够震撼人心。