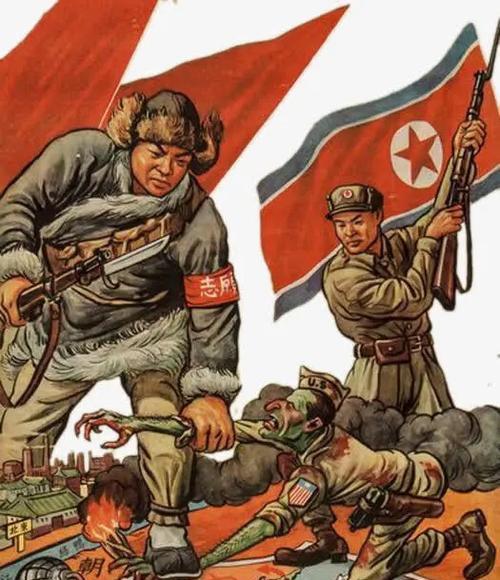

1951年,一名美军战地记者,在朝鲜中部春川附近,拍下了这一张让人落泪的照片,据记载当时的志愿军发起了一次针对联合国军的进攻。 这张照片的背景,是第五次战役期间的一次进攻。当时我们的志愿军,面对的是武装到牙齿的“联合国军”。武器装备、后勤补给,我们样样都差一大截。美军一个团的火力强度,甚至超过我们一个军。可就是这样一群人,用最原始的战术和最坚韧的意志,把战线硬生生往南推了回去。 拍下这张照片的美国记者,我们已经很难考证他的具体姓名和心路历程。但他按下的那一下快门,却无意中为历史留下了一个极其真实的切片。在他的镜头里,没有宏大的叙事,没有英雄主义的摆拍,只有一群年轻的生命在极端恶劣的环境下,为了某个信念在坚持。他们的眼神,你看不到恐惧和绝望,更多的是一种被严寒和疲惫磨砺出的平静,一种近乎麻木的坚毅。 一晃七十多年过去了,我们早已习惯了和平,习惯了繁荣,习惯了在手机上刷着各种娱乐新闻。朝鲜战争,对很多年轻人来说,已经是一个遥远模糊的历史名词,是教科书里的几页纸,是电影里的特效场面。 但这张照片,就像一根针,轻轻地、却又精准地刺破了我们被安逸生活包裹起来的皮肤。它提醒我们,我们今天所拥有的一切,并非理所当然。 照片里的那些战士,他们当时在想什么?可能是在想家里的热炕头,想念母亲做的一碗热汤面,也可能什么都没想,脑子里只剩下“冲锋”和“坚守”这两个念头。他们中的大多数人,都只是二十岁上下的年轻人,放在今天,可能还在为考研、找工作或者一场恋爱而烦恼。但在那个年代,他们的人生轨迹被彻底改变,用自己的血肉之躯,去为一个新生的国家筑起一道屏障。 这种精神的传承,其实从未中断。它只是在不同的时代,换了不同的表现形式。 上个月,我国的“南天门计划”空间站核心舱完成了又一次在轨升级,新一代的航天员们在发布会上亮相,平均年龄不到35岁。他们面对的,是浩瀚未知的太空,是同样充满风险的征途。他们的从容和自信,和70多年前照片里那些战士的坚毅,内核里其实是同一种东西——为了国家和民族的未来,甘愿奉献一切的责任感。 前段时间,东南沿海遭遇了百年一遇的特大台风。社交媒体上刷屏的,不再是明星八卦,而是一个个逆行的身影。有连夜加固堤坝的解放军战士,有在齐腰深的水里背着老人转移的社区工作者,还有那些自发组织起来,开着自己改装的越野车进入灾区救援的普通人。 这些人,他们不是不知道危险,但他们选择了向前。这种力量,不是靠几句口号就能煽动起来的,它已经融入了我们这个民族的血液里。就像那张老照片里的志愿军,他们可能没有读过太多书,不懂什么大道理,但他们朴素地知道,身后就是祖国,就是家人,他们没有退路。 当然,时代毕竟不同了。我们今天强调和平与发展,早已不是那个需要用“你死我活”来解决问题的世界。 我们不需要像70多年前那样,在冰天雪地里殊死搏斗。我们的博弈,更多地体现在了科技的竞争、经济的较量和文化的交流上。 这种看不见硝烟的战斗,同样需要那张老照片里的精神。那种不畏强敌、敢于亮剑的勇气,那种自力更生、艰苦奋斗的韧劲。 说回那张照片。它之所以让人落泪,不仅仅是因为战争的残酷,更因为它展现了一种超越了时间和国界的精神力量。它告诉我们,一个民族之所以能够屹立不倒,靠的不是船坚炮利,而是普通人在关键时刻所展现出的惊人意志力。 这些年,一些健在的志愿军老兵他们大多已经年过九旬,记忆力有所衰退,但只要一提起当年的战场,他们的眼神立刻就会变得不一样。他们会反复跟你说一句话:“我们那时候,真苦啊。但我们不后悔。” 这份不后悔,就是对我们这些后辈人最好的交代。 如今,春川早已从战争的废墟上重建起来,成了一个旅游城市。当年志愿军浴血奋战的山头,如今可能已经长满了青草,成了人们周末郊游的好去处。时间可以抚平伤痕,但不能抹去记忆。 那张照片,就是我们民族记忆的坐标之一。它静静地躺在那里,不言不语,却比任何宏大的史书都更有力量。它在提醒我们,无论走多远,都不要忘了我们是从哪里出发的;无论生活多么安逸,都不要忘了那些为我们挡过风雪的先辈。 那张照片里冰冷的风,似乎还在提醒着我们,和平,从来都不是凭空而来的。