根据目前可靠的公开报道,郑强教授确实在贵州省黔东南州的山区学校从事教育工作。这并非短暂的支教,而是他退休后的一种选择。 当前状态: 在贵州山区从事基础教育 。 说起郑强教授,很多人脑子里冒出来的还是他在浙江大学讲台上侃侃而谈的样子。那会儿他讲教育公平,讲人才培养,声音洪亮得能穿透阶梯教室的最后一排。 谁也想不到,这位在985高校里带过博士生、主持过国家级课题的学者,退休后收拾行囊,一头扎进了贵州黔东南的深山里。 山区的学校和他过去待的校园太不一样了。这里的教室没有恒温空调,冬天漏风,夏天像蒸笼;孩子们的课本翻得卷了边,有些孩子连县城都没去过。 第一次走进教室时,郑强发现不少孩子不敢抬头看他,问起乘法表,几个三年级的学生还磕磕绊绊。 他没急着讲课,先花了两周时间跟着孩子们上山砍柴、下田帮忙,听他们讲家里的故事——谁的爸妈在外打工,谁要带着弟弟妹妹上学,谁的梦想是"能看懂爷爷吃的药瓶上的字"。 他的课也和大学里不一样。在高校讲材料科学,他能把分子结构讲得像讲故事;在这里教数学,他得拿着玉米棒当教具,掰着颗粒教除法。 有次讲"平均数",他带着孩子们去摘野果,摘完分堆,谁多了谁少了,怎么分才公平,一堂课下来,孩子们手里攥着野果,嘴里念叨着"平均数就是大家一样多"。 当地老师说,郑教授讲课有股子"轴劲",一个知识点,哪怕讲到天黑,也要让最后一个孩子点头说"懂了"。 有人不理解,觉得他大可留在城市里,写写书、参加讲座,过得轻松体面。他却在一次和当地老师的聊天里说:"我研究了一辈子教育,发现最该琢磨的不是怎么培养顶尖人才,是怎么让最普通的孩子有机会站得稳。"这话不是空的,他带来的不只是课堂上的知识。 看到学校图书馆只有几十本旧书,他联系以前的学生和朋友,募集了三千多册适合山区孩子的读物;发现几个女孩因为家里觉得"读书没用"想辍学,他跑了十几里山路家访,跟家长算"账"——"孩子多认一个字,将来出去打工就不会被假合同骗;多学一点算术,卖菜也不会吃亏"。 慢慢的,学校有了变化。以前放学后空荡荡的操场,现在总有孩子围着郑强问问题;镇上的年轻老师开始主动向他请教教学方法;甚至有在外打工的家长,听说学校来了位"大教授",特意打电话回来,拜托老师多照看自家孩子。 更让人意外的是,他的选择像一块石头投进水里,激起了涟漪——有他曾经的学生,现在成了企业家,主动联系学校,要捐建电脑教室;有师范院校的毕业生,看到相关报道后,申请来这里支教。 其实这些年,总有人讨论"教育该往哪里去"。有人说要追顶尖成果,有人说要抓升学数据。但在黔东南的山村里,郑强用行动给出了另一种答案:教育的温度,往往藏在最需要的地方。 他教孩子们算算术、认生字,更教他们"山外面有世界,但山里的日子也值得好好过"。这种扎根大地的教育,或许没有耀眼的论文和奖项,却在悄悄改变着一个个孩子的命运轨迹。 信息综合自公开报道 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

贤哥笑眯乐呵

我一个中立人对强哥的看法:有个性,有行动,敢说敢做!身上一堆优点,但肯定也有缺点。

浮云缝里看星星 回复 08-21 15:34

该享清福也有清福享的年龄,离开最繁华的都市,最优渥的岗位,去穷乡僻壤做最低级的教育,只有一个目的:为了帮助贫困的家庭,拯救苦难的孩子。也许现在不能用“高尚”形容他的所作所为,但确实令人肃然起敬。

某些同志

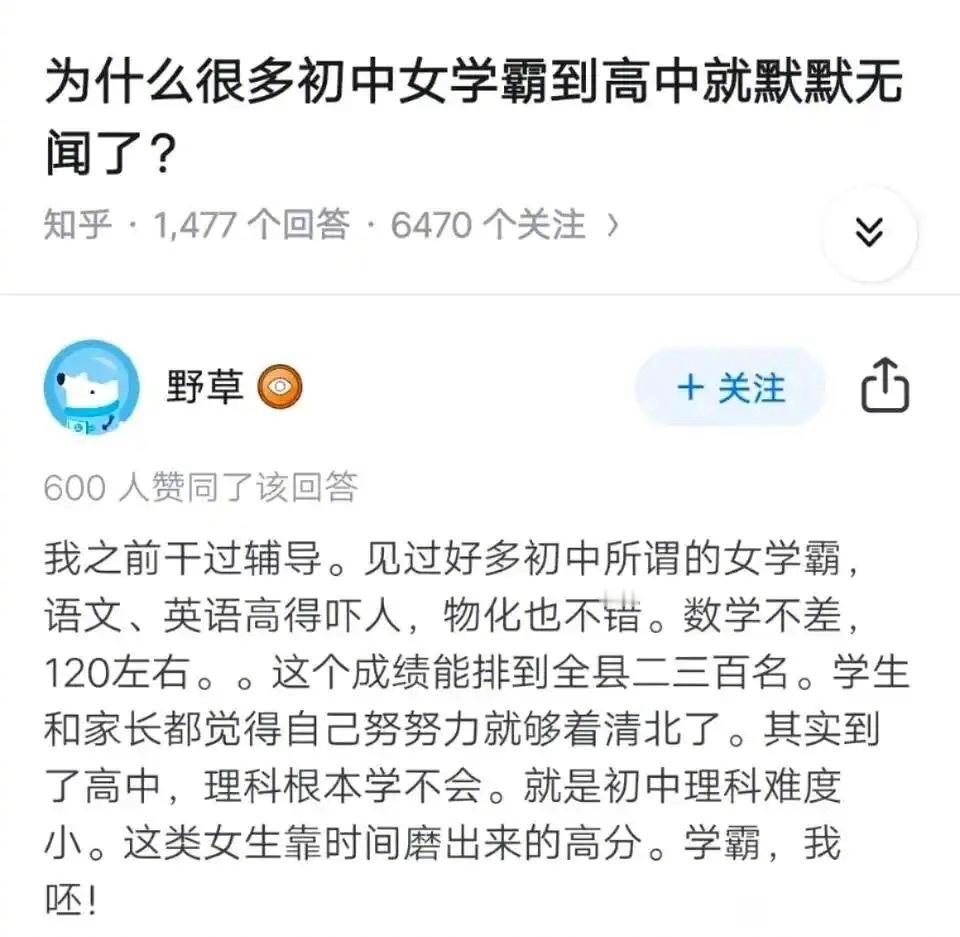

小学初中高中大学各编各的教材不连贯。