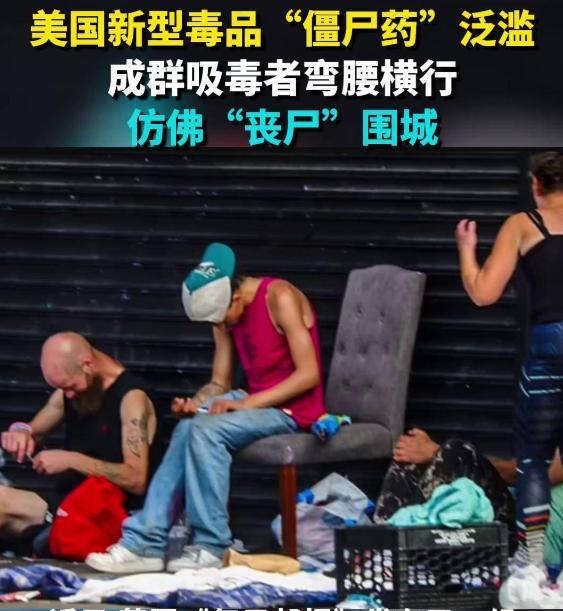

武大法学院女教授“毒品运输逐步取消死刑”论文通过?其实,论文最令人警觉的,是她质疑我国将毒品危害“升格到民族兴衰高度”的正当性,完全无视鸦片战争以来毒品对中国社会造成的毁灭性创伤。 这位女教授叫莫洪宪,其论文名称为——《“厉行禁毒”刑事政策下运输毒品罪的死刑废止》,提出应以取消运输毒品罪死刑为起点,逐步废除所有毒品犯罪的死刑,试图颠覆我国禁毒斗争的伦理基础和法律实践。 但只要细读其论文,分析其论证逻辑、证据选取和价值立场,就会发现其中充斥着选择性忽视、偷换概念和危险的道德相对主义。 一是莫教授的论证存在严重的方法论问题,集中体现为以孤证替代共识,以或然性否定必然性。在论及毒品与其他犯罪的关联性时,莫教授仅仅只引用了一位台湾省学者的研究,声称吸毒行为与其他犯罪“不具有高度盖然性”。 她无视全球犯罪学研究中大量证实毒品与暴力、财产犯罪高度相关的权威成果,反而刻意挑选边缘学者的边缘观点以支撑其预设结论。并将“毒品是否必然导致犯罪”的实证性问题,偷换为“毒品是否应被视为最严重罪行”的规范性问题。 她忽视毒品产业链与洗钱、凶杀、腐败等恶性犯罪的系统性共生关系,仅聚焦于吸毒者个体行为,简化因果关系。这种论证方式,就像用“吸烟未必直接致死”为由反对控烟政策。 二是莫教授在价值判断上表现出危险的伦理倒错,试图通过解构危害性和转移责任来削弱毒品犯罪的道德严重性。 首先,她声称“毒贩主观上以牟利而非侵害健康为目的”。这一论点彻底颠倒了犯罪动机的伦理评价:毒品的牟利性恰恰建立在对他人生理和心理的摧毁之上。 如果按照她的逻辑,人口贩卖集团可以辩称“只为赚钱,无意剥夺自由”;器官贩子可以声称“只是中介,没有直接杀人”。 其次,她强调“吸毒者自陷风险应分担责任”。此观点滥用被害人学理论,混淆了自我损害与系统性剥削的本质区别。毒品成瘾性恰恰意味着自由选择的实质性丧失。 比如美国自由主义者认为,吸毒或不吸毒,戒或不戒,你的选择都是自由意志的体现。你想戒毒,美国政府可以提供帮助。你不主动去戒,那就说明你喜欢吸毒的日子,政府也不会强制干预。 如果你不幸吸死了,那也是你的自由选择,愿你回归主的怀抱。但这事本身就很扯,因为一个人染上毒品,可能是自由意志的选择,但染上毒瘾之后,就特么丧失了自由意志。极少有人能依靠自由意志扛住毒品,扛住那极度浓稠的多巴胺分泌。 三是莫教授论文中最令人警觉的,是其对我国禁毒斗争历史意义和政治正当性的系统性消解。她质疑国家将毒品危害“升格到民族兴衰高度”的正当性,完全无视鸦片战争以来毒品对中国社会造成的毁灭性创伤。 人民英雄纪念碑上首个主题浮雕就是——“虎门销烟”,它不仅揭开了鸦片战争的序幕,还是中华民族反抗列强压迫的重要精神象征,体现了民族自强与抗争的核心价值,是国家记忆对毒品危害的终极确认。 莫教授将这种全民共识贬为“观念障碍”,甚至呼吁“破除”,以抽象学术话语切割历史语境,否定禁毒斗争的民族生存维度。更加奇葩的,是她将毒品犯罪死刑称为“人权运动的退步”。 却对相关事实选择性失明:毒品产业链强迫吸毒、童工贩毒、虐杀禁毒人员,原本就是反人权。国家保护公民免于毒品危害,恰恰就是最大的人权保障。拉美等国家“禁毒失败”,恰恰就是因为国家能力被毒品侵蚀了,而非刑罚过重。 这种以“普世人权”为名否定特定国家历史道路的论调,本质是一种新自由主义式的法律移植,完全无视中国作为毒品受害国的独特国情。 莫教授声称“打击运输者无助于遏制毒枭”,却无视供应链打击的基本犯罪学原理:切断运输环节是瓦解毒品网络最直接有效的手段。如果按照她的逻辑,反腐败就应该只打“大老虎”而放过“小苍蝇”,反恐就应该只追主谋而忽略炸弹运输者。 最后,她主张“刑法对毒品市场无能为力”,暗示应转向“市场化治理”,说穿了就是为毒品合法化埋下伏笔。其实,恰恰是刑法的严厉性大幅提高了毒品交易成本,遏制了潜在犯罪者。死刑虽非万能,但却是不可替代的社会防线。 莫洪宪教授的论文,本质上是一场以学术语言包装的价值输出:它用个别案例否定整体危害,用抽象人权遮蔽具体受害者,用理论推演替代实践经验。这种论调若被采纳,不仅会破坏禁毒法律体系,更会侵蚀社会对司法正义的信任。 其实,法学研究固然需要批判精神,但坐标必须是人民的安全感与历史的正义性,而非脱离语境的教条或可疑的“国际趋势”。禁毒斗争关乎民族生存权与发展权,在这一问题上,任何学术自由都不能成为道德相对主义的避难所! 其心可诛,其言可鄙,其行可耻!

用户10xxx78

查一查它的资金流!

这名字可以吗 回复 09-15 22:00

福特基金网站有资助武大的项目账单

乙炔 回复 09-09 11:15

日本鬼子的也有许多吧!

用户13xxx80

好早之前武大就被上级抽查过论文,结果太差,取消了好多硕士博士培养名额,武大属于屡教不改

龙雀 回复 09-02 14:16

难怪有武大毒女,原来有特务公知教授,学校根上都烂了

49xxx77 回复 09-16 11:28

我差点被贾队长热搜引开。

用户11xxx82

武大教授,毒贩代言人。

a秋天风信子 回复 09-16 12:40

她喜欢毒品世界,送她到墨西哥。

醉人的花香 回复 a秋天风信子 09-21 20:54

哥伦比亚 墨西哥 随便它选

露水

被西方洗脑了

花年漫谈 回复 08-26 08:26

这是拿钱办事

不曾许诺 回复 08-25 20:04

种的是罂粟,二货,鸦片不是种出来的,是加工出来的。

曲径蜿蜒橙红间黄绿

她的错是个人认知角度问题,最主要的错,在于论文竟然能过关!把关过审环节的专家教授们,才是真正的危险存在。

用户36xxx91 回复 09-06 12:00

不是认知,是汉奸。

用户10xxx54 回复 09-20 16:36

让她去霉西方抽大麻去

用户10xxx43

这种人渣怎么还能在学校任职?

dd 回复 08-25 13:45

武大,人渣学校[得瑟]自然是人渣更多啊

一二三 回复 08-26 01:29

武大可不只有一个人渣叫兽写了毒贩免死刑的论文哦

飞扬草

毒品祸害无穷,居然还有砖家来洗白?其心可诛!要自由的吸毒请移民去美国吧,中国不需要毒品!

用户61xxx48 回复 08-26 07:41

[点赞]

叶小小

这位女叫兽的存在本就不合理,没有法律依据!

用户84xxx55

让她去美国吧,那里毒品合法,吸毒合法,那里有红灯区,不用写论文,只靠实践就可以。武汉大学都烂透了,政府要加大管理力度。把一些斯文败类清理出教师队伍。它们不能为社会做出一丁点的贡献。它们在毒害社会。

用户14xxx37

这种教授直接开除,研究的什么东西。他真正的有有才能的,让他发来发光发热

梨松梓

出现一个,就取消学校相应专业招生资格。

祁连山五行剑 回复 08-27 13:29

应当取消法学专业,更名为司法审判与律师专业。在政治学院设置行政与立法专业。我国属于大陆法系,这样设置专业才符合我国国情。

用户82xxx56

这种叫兽应该枪毙

胡 金豹

这女叫兽就是西方养的狗,女拳培养者之一,应该让缉毒警察拿出50克海洛因喂牠一次性吃完

用户97xxx45

垃圾学校,女拳垃圾桶

用户10xxx35

[打脸]学校关了吧,真的。

爱吃肉肉

爱滋病不跟毒品,一样性质,一放开全国多少人被害

俊哥

武大法学院这是要完蛋了,显示屎一样的学生,现在又出💩一样的教授。。。

用户12xxx86

武大党委书记

用户78xxx52

这种教授不符合中国核心价值观,应该驱逐出中国名牌大学。

happylbb1974

武汉的大学都培养些什么人呀!眼瞎心黑的,手黑心黑的,嘴黑心黑的,离武汉的大学生远点儿吧。

风舞明月

这货是如何获得教授资格的

博远

就是披着学术外衣的人渣

用户10xxx38

她不是蠢,只是坏。查她的资金来源就一目了然。这只小蚂蚁想撼树,不如一巴掌拍死。

tb161918_2013

主流观点写到烂大街了,自己又无法再有什么创新研究,只能靠这种特立独行博眼球,完成课题研究任务而已

东邪西毒

武大莫洪宪灭绝师太化身

往事如风

把武大取消了吧,作为一个湖北人都觉得丢人

郎 哩 咯 狼

国家再不出手管管 这帮瘪犊子要上天了

天哥

从制毒原材料变成毒品一直到瘾君子手上,制造、运输、贩卖是一整个毒品犯罪链条上的各个环节,缺一不可,危害程度都是一样的。

用户16xxx61

其实很简单的办法就是让莫叫兽和她的家人共同吸毒,用亲身体会去写文章来证明吸毒贩毒的利与弊,用自家人吸毒的感受来证明自己现在写的这些东西是否正确,理论跟实际是不是一回事。

言贩子

这不是教授,是禽兽。

不曾许诺

污大都出些什么玩意儿

方hs

为毒贩张目,罪大恶极。

用户91xxx42

除了认识几个字,就是个垃圾,活着都是浪费粮食

Lucky灬8

又是武汉大学

用户18xxx64

西方间谍,这个叫叫兽。

圆桌骑士

简单,先让她九族全吸食毒品,以验证一下,毕竟中国讲究以事实来说话

用户10xxx08

西方培养的狗

用户17xxx84

取消武大法学院

季意~美眷

这么明显的反国家言论,应取消其国家赋予的身份,然后严查,以儆效尤

修改

武大就是培养人渣的地方,祸国殃民!

淡定人生

武大一大波殖人,带路党。

一只小鸟

呵呵呵呵呵呵各种问题大了去了

倦鸟的心

垃圾武大!怪不得盛产垃圾![抠鼻][抠鼻][抠鼻][抠鼻]

用户17xxx61

这样论文为什么会通过。

abcde

把它送到墨西哥去!

用户10xxx06

武大法学院的教授都没了也不能从精神病院招个女白痴来当教授呀!

月箫

其心可诛,其言可鄙,其行可耻!

用户10xxx49

这是国家高薪养出的叫兽?

大罗罗

境外势力培训的暗子

用户89xxx78

建议武大把法学院赶出去

永红

武汉大学文科教兽吃饱撑的

一步一片天

操!又是武汉大学?

用户15xxx82

这种人也是教授

梅子半黄

我打赌,各种事件表明外国NGO组织和武大合作必然密切。

月亮之上

这个教授家里是从事贩毒的吧。

一念天堂

文科感觉可以杀一批,有对社会危害超过贩毒

用户71xxx93

解聘,罚到虎门销烟池边跪三天三夜。

zjt

五大的毒品教兽。社会的毒瘤

✿.丶悲傷

禁毒委应该查一查她

天下

这是间谍

快乐小胖墩

严查18代是否有前科

随心所欲

因为它爹妈,它姐,它儿儿都摘毒

用户18xxx20

果然是狠毒妇人心,她想毒死我们,让我先毒死她。

你家的墙脚我来挖

早就是事实了,目前死刑基本上只有制毒的判死刑,贩毒数量多的基本都是无期,案情巨大的顶多死缓,不会出现直接死刑的判罚

渡了 回复 08-26 22:28

要更严!

就事论事

女权双标厉害!女权上街宣传禁烟,另一边又解毒!

泥泞中的老虎

你这也要来废话?不管中国外国,毒品就是反人类的,阻止全人类进步的东西,就是要人人喊打,天经地义!!

磐安

一些学者(所谓的学者),盲目接受西方文化(法学理论)的鼓惑和影响,已经走火入魔,丧失了文化自我(文化自信),亦步亦趋,紧追西方文化(法文化)之踵,哪怕闻屁。

芸沄

咋都是武汉大学的,这是一个什么样的学校呀

用户10xxx36

一看到是武大的,我就知道这事儿不简单[狗头]

凤凰涅槃

怎么又是武汉大学

花生糖

武大好多女权,这种人从事法律工作是很可怕的。

用户10xxx37

先给这个叫兽本人及家人试哈完了,再让它狂啸[哭笑不得]

大沙田ef

武汉大学法学院尽出毒材。

阳生物种

武大!

扣脚大仙

这就中国的文化人,都是一群垃圾

仁义之君

应该给莫叫兽全家吸毒三个月,然后叫他写出一遍毒品感受论文,他应该才知道运输毒品该不该执行死型了。

无盐以兑

文奸

名将之约

马上以反人类罪逮捕并起诉

用户60xxx17

这样的论文都能通过,真是悲哀至极、对于贩毒、运毒、人贩子、违法器官移植等危害人类的事都必须严惩、轻罪把牢底坐穿、重罪必须处以死刑。

有趣的灵魂一百多斤

武大聚集了好多名人,在武大的,走出武大的,一丘之貉

用户13xxx39

都是些什么人?还是有一定话语权的人啊

亦有道

武大朗,只会制造烧饼,没有情话棉棉,潘金莲校花看不上,武大郎学校只会制造,人渣砖家,垃圾教授。

华夏卫士

重复: 武汉大学已经没有存在的必要。[得瑟]

Soothsayer

武大持续上分。。

浪客剑心

[抠鼻]怎么又是武大出来的!再这么下去,真成茅坑了!

笑风云

送她到金三角或者墨西哥,让她用实践来证明它的论点,不然就不让她通过

用户10xxx16

运输,贩卖毒品,超过一定量都是死刑,不容辩解,谁辩解,就判谁死刑。

福生无量天尊

武汉大学现在成了贬义词了

梅歌

武大的吗?正常

幽幽

五大没救了!

阳光里的逍遥

武大,快烂透了

苔痕上阶绿

莫洪宪,吸毒教授。

虾头男

吸毒真能毁掉一个人,我身边就有,在大公司上班,月薪过万,开始听说身体不好辞职了,后来才传出来那家伙吸毒了,三天两头身体不舒服上不了班,现在回老家戒毒好几年没出现过

用户10xxx64

让她孩子去当缉毒警,看她还讲不讲得出取消贩毒死刑的话

你笑起来真好看

就是这样的人才能当上教授啊。

驻倭华军

这种有一个整死一个,丢林则徐墓面前搞

gxchao1984

这都是站着说话不腰疼的,不摊自己身上,说话轻飘飘的

用户15xxx54

这明摆着就是一个间谍。

白语墨辞_

毒品,人贩子,谁为这种罪行开脱,就是幕后黑手,就是利益链一环

朴素而天下

关键词:武汉大学