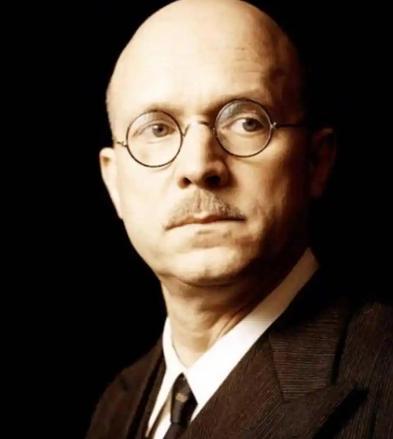

1963年,在德国街头,一名衣着破旧的流浪汉正在乞讨,这时,一位陌生人递给他了一个信封,信封上面印着中国南京四个字,打开一看,流浪汉顿时泪流满面...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年的一个清晨,德国汉堡的街头寒气逼人,拉贝站在街角,他的外套已经磨出洞,鞋底也几乎裂开,风吹过来,像刀子一样划过他的脸,他已经63岁,原本是西门子公司的高管,如今却靠捡瓶子和乞讨维持生计,就在他以为这一天会和往常一样平淡而艰难的时候,一个装有信封的包裹被递到了他手中。 信封上印着四个熟悉的汉字——“中国南京”,拉贝的手顿时止不住颤抖,那一刻,不只是寒冷让他发抖,而是心里的某种东西被唤醒了,他没想到,在战败之后的德国、在这个自己都快被遗忘的世界角落里,还有人记得他,信封里装着一笔捐款,整整2000美元,来自南京市民自发的募捐,对当时饥寒交迫的他来说,这不仅是救命的钱,更是一种跨越国界的温暖。 这份温暖,不是凭空而来,时间倒回到1937年,南京陷入战火,拉贝当时已经在中国生活多年,对这个古老的国度怀有深厚感情,当城市陷入混乱,不少外国人选择离开,而拉贝却留下了,他不是军人,却用实际行动守护着无数平民的生命,他用自己的住宅安置了上百人,又联合其他在华外国人设立了一个安全区,面积虽小,却为二十五万人提供了短暂的避风港。 那段时间,拉贝每天都在奔波,他用尽积蓄购买粮食,顶着危险向外界求助,还坚持记录下所见的一切,他知道,这些记载将会成为未来了解真相的重要证据,他曾将这些资料寄往德国,希望能引起重视,阻止暴行,可惜,回应他的不是正义,而是审查和禁言。 战争结束之后,拉贝回到德国,他的纳粹党员身份让他在战后的德国受到排挤,他找不到工作,也无法领取养老金,一家人住在破旧的阁楼里,连基本的药物都买不起,他的健康状况不断恶化,但他仍坚持整理自己的回忆,希望能将那段历史留给后世。 就在他几乎放弃希望的时候,来自南京的包裹让他的生活出现了转机,那笔钱不只是让他吃上了面包,更让他重新找到了活下去的理由,从那之后,中国方面还多次寄来食物和药品,甚至有人亲自从瑞士转送物资,穿越重重封锁,只为让这位曾经的守护者不被遗忘。 这份跨越国界的感情并没有随着拉贝的去世而结束,几十年后,他的孙子托马斯·拉贝成为一名医生,2020年,全球疫情暴发,德国医疗资源告急,托马斯在一线救治病人,却面临严重的物资短缺,就在这个关键时刻,中国方面主动伸出援手,提供了大量口罩、防护服和急需的医疗设备。 这次援助不仅迅速而全面,而且饱含深情,有些孩子还在口罩包裹上画上了小图案,并附上一行字,感谢拉贝家族当年的恩情,托马斯感动不已,他深知,这份情谊并非出于外交礼仪,而是真正从人民心里发出的感恩。 其实,托马斯与中国的联系远不止于此,早在疫情之前,他就多次参与中德医学交流,还因此获得了中国政府授予的友谊奖,他还将祖父留下的部分原始日记捐赠给中国国家档案馆,让更多人能够了解那段历史,不只是他,拉贝的外孙女也在几十年前将日记整理出版,不顾外界压力,坚持认为历史真相不能被埋没。 历史的回响,不只是尘封在纸张里的文字,1997年,拉贝的墓碑从德国迁移到了南京,从此,每年清明节,总有人前来献花,有的是当年幸存者的后代,有的是普通市民,他们或许未曾亲眼见过拉贝,但他们知道,在那个最黑暗的冬天,是他和其他国际友人撑起了希望的天空。 从1937到1948,从1948到2020,这份感情穿越了战争与和平、饥荒与繁荣、伤痛与希望,它从未中断,也从未被时间冲淡,拉贝用自己的善举播下了一粒种子,岁月将它种在了南京人的心里,而他们用实际行动让这粒种子开出了花。 无论是那张当年印有“中国南京”的信封,还是后来那批送往德国的防疫物资,它们所代表的不只是金钱、资源或援助,更是一种人性的回响,它体现了一个民族对于恩人的铭记,也展现了在苦难中绽放的善意。 在这个世界越来越复杂的今天,回望这段来自历史深处的故事,会让人重新相信:善良不会白费,正义也不会被遗忘,拉贝当年在南京做出的选择,并没有被历史抹去,反而成为中德人民之间情感最厚重的桥梁。 信息来源:网易订阅《1948年,一位德国老人突然收到汇款,等看清汇款地址,他瞬间泪奔》