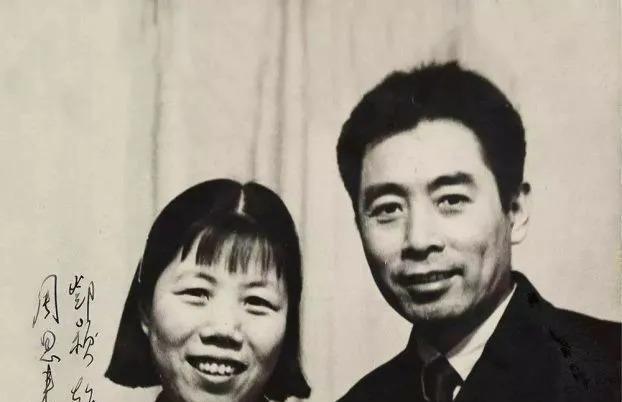

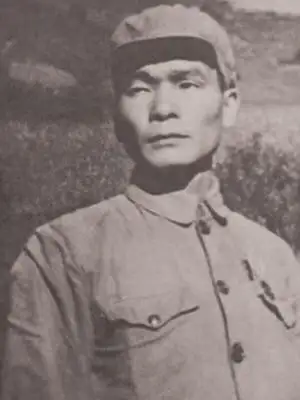

1992年7月,邓颖超因病离世,谁知,邓颖超留下的最后一句话竟是“李鹏”二字,这背后的故事让人动容。 1939年的成都,日机的轰炸声震撼着整个城市,学童们四散奔逃,年仅十一岁的李鹏正从教室的木床上被震落,头部受伤,血流不止,就在这场混乱里,他的人生迎来了转折。 消息传来,有人要带他走,一个从未谋面的“亲人”,他急匆匆赶回家,推开门,迎面看到的是邓颖超,她正在与亲友交谈。 就是这一刻,他第一次见到了那个将在往后数十年里改变他命运的人,李鹏的身世注定了与常人不同,他的父亲李硕勋是中共早期的重要领导人,因叛徒出卖被捕后惨烈牺牲,临刑前给家人留下绝笔信,让妻儿自立自强。 那时,李鹏年仅三岁,从此成为烈士遗孤,母亲赵君陶一边承担养育之责,一边投入革命工作,家庭支离破碎,生活极其艰难。 这样的背景让李鹏从小失去父爱,也在他心中刻下了坚韧的影子,邓颖超得知李鹏的情况后,当即决定将他接到身边,在她的照料下,李鹏第一次感受到了“家”的温度。 她亲手为他清理伤口,换好纱布,给他准备衣食,把他安置在重庆曾家岩的周公馆里,那时周恩来身在延安,长期在外,但依然通过书信叮嘱邓颖超要悉心照顾这位烈士的遗孤。 周恩来更是在信中表态:“硕勋的儿子就是我们的孩子。”从此,李鹏真正走进了周恩来与邓颖超的家庭。 在那个特殊的年代,他们抚养了二十多位烈士子女,李鹏只是其中之一,但周恩来和邓颖超对他的要求极为严格。 周恩来最看重的是李鹏的姿态,他不允许烈士的后代低头弯腰,每一次见到李鹏,他都要检查站姿和坐姿,发现问题时,便毫不留情指出,要求他挺直脊梁,做人堂堂正正。 在生活细节上,他们同样要求极高,李鹏曾因读书时把书籍随意摆放,周恩来立即训斥:“小事不严谨,大事必出错。”邓颖超则在日常饮食、衣物和学习上给予细致的关怀。 李鹏的冬衣不合身,她连夜让人帮他改制;饮食紧张时,她总会多留一份营养餐给他,正是在这样一丝不苟的环境中,李鹏逐渐养成了谨慎、严谨、刻苦的性格。 周恩来和邓颖超不仅是李鹏生活上的监护人,更是思想上的引路人,延安时期,周恩来要求李鹏每天朗读社论,用以培养他的政治敏感度。 邓颖超则教导他要勤俭节约,不论身处何地都不能忘记为人民服务的根本宗旨,李鹏在这样的熏陶下,逐渐形成了沉稳、坚定的性格,他明白自己肩负的责任不仅是个人前途,更是父辈未竟的事业。 岁月流转,李鹏逐渐长大,走上社会,进入清华学习,又被派往苏联留学,他的学业成绩优异,表现沉稳,正是这种素养,让他日后逐渐走上国家领导岗位。 1970年代末,李鹏步入核心领导层,而在1983年,他被任命为国务院副总理,这一任命既是对他多年努力的肯定,也是对烈士后代的信任。 在他刚走上这一重要岗位时,邓颖超特意冒着酷暑来到他的办公室探望,她已年迈体弱,但仍然握住李鹏的手,嘱咐他要牢记两件事:不能骄傲,不能脱离群众。 她清楚,身处高位,最容易滋生骄气与疏离感,因此,她反复叮嘱李鹏要保持谦逊,保持与人民群众的联系,这些话语李鹏始终铭记在心,也成为他执政时期的一条准则。 进入1990年代,邓颖超的身体每况愈下,虽然病重,她依然心系国家大事,更不忘牵挂着当年抚养过的孩子们,李鹏作为国家领导人,政务繁忙,但他仍抽空前往医院探望邓颖超。 她总是摇头,不愿耽误他的工作,劝他把精力放在国家事务上,可到了1992年夏天,邓颖超的病情急转直下,那年7月,北京医院的病房里,她已昏迷多日,生命进入倒计时。 李鹏夫妇赶到病房,守在床边。就在所有人都以为她再也无法醒来时,邓颖超忽然挣扎着睁开眼睛,拼尽全力吐出两个字:“李鹏。”随后,心电监护仪上的曲线缓缓拉直。 这是她留在人世间的最后一句话,也是对李鹏最后的呼唤,对李鹏而言,这不仅仅是名字的呼唤,而是一生托付的象征。 从他失去父亲的那一刻起,到被接到周公馆,再到被抚养、被教育,直至步入国家领导岗位,这一切背后都有邓颖超和周恩来的身影。 她在生命最后的瞬间喊出李鹏的名字,意味着对这份血脉之外的亲情、革命战友之间的托付画上了一个庄严的句号。 邓颖超去世后,骨灰与周恩来的骨灰一同撒入江河大地,李鹏则继续肩负起自己的职责,带着他们的嘱托走向更广阔的舞台。 他始终记得,自己不仅是父亲李硕勋的儿子,也是周恩来和邓颖超心中的孩子,他们严厉而深沉的教导,让他懂得做人要有原则,做事要有分寸,信仰不可动摇,责任必须承担。 从成都轰炸的废墟到北京病房的诀别,这段跨越半个世纪的故事,展现的不仅是一个烈士遗孤的成长,更是革命一代对下一代的扶持与延续。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:人民网—邓颖超临终前艰难地吐出两个字:“李鹏”)