院士候选名单发布清北领跑院士最年轻被提名人39岁

两年一次的院士增选来了。

8月20日,中国科学院和中国工程院分别在官网上发布公告,公布了2025年院士增选有效候选人名单。

其中,中国科学院院士有效候选人639人,中国工程院院士有效候选人660人。

据悉,后续将开展外部同行专家评议,院士增选大会选举,选出新增院士(两院各不超过100名)

根据2023年的时间线:8月31日发布增选有效候选人名单,11月22日公布院士增选结果。

即便最终结果公布还有一段时间,这份候选名单,也非常值得关注关注。

两年一度的院士增选,不仅是科研界的大事,同时也折射出各学科的发展趋势。

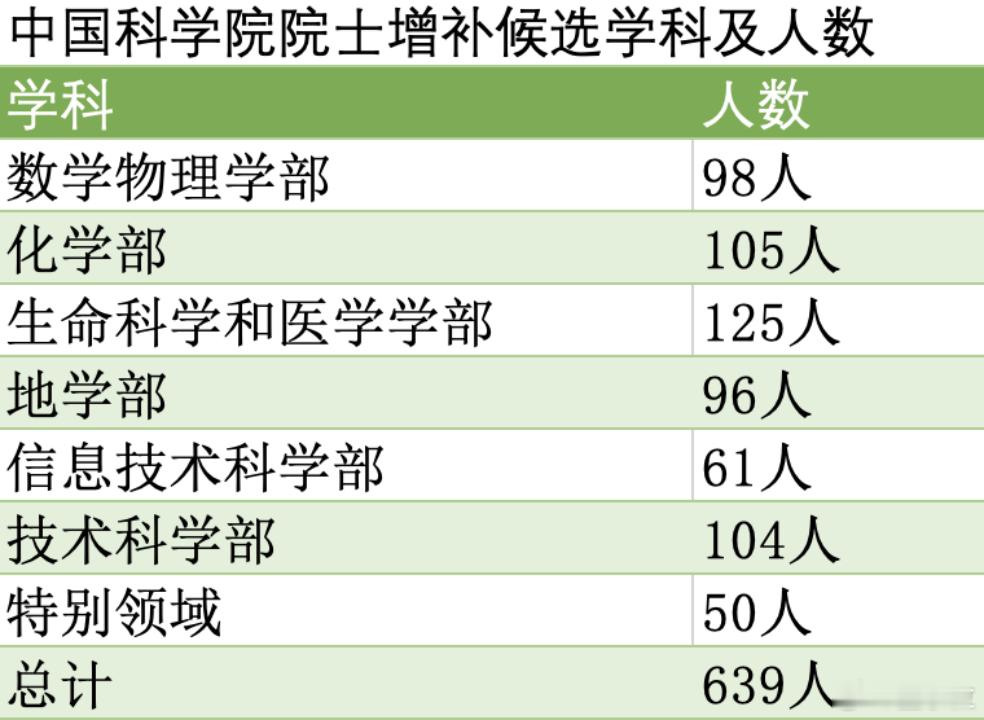

总体来看,今年两院候选人数均有所增加:中国科学院639人,较2023年增长约9.6%。【图1】

中国工程院660人,较2023年增长约0.8%。【图2】

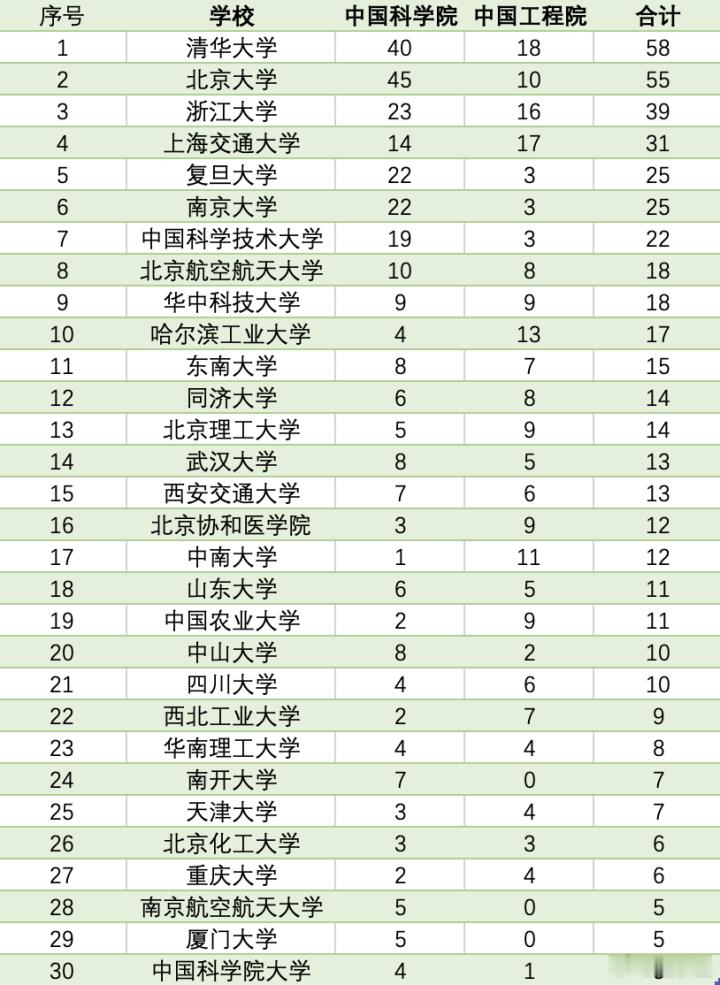

在院校层面,清北一骑绝尘,两院院士总计候选人数分别为58人和55人。浙大排行第三,共计39位入选,上交、复旦、南大、中科大紧随其后,分别共计31、25、25、22人。

候选人数排名前三十的院校单位如下表所示:【图3】

值得一提的是,此次院士增补候选名单最年轻的候选人仅39岁,是来自苏州大学王殳凹教授。

在院士候选人数稳步增长的同时,院士增补学科分布的调整和对新兴领域的关注也格外引人注意。

院士作为国家设立的科学与工程技术领域最高学术称号,其增选学科分配也在一定程度上反映了国家对特定学科、领域的倾斜。

以人工智能为例,在学科层面,其逐渐从信息技术的"子领域"上升为"独立学科"。

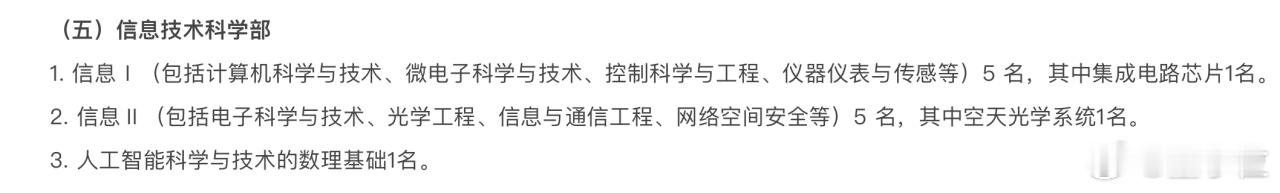

根据《2025年度中国科学院院士增选指南》,人工智能科学与技术的数理基础归属信息技术科学部,与信息Ⅰ、信息Ⅱ两个大类并列,单独分配1个名额。而在2023年,人工智能仅仅只是信息Ⅰ大类的一个分支。【图4】

虽然今年人工智能的名额依旧只有1名,但从学科划分来看,其侧重点已经有所不同,人工智能已有成为独立大类的趋势。

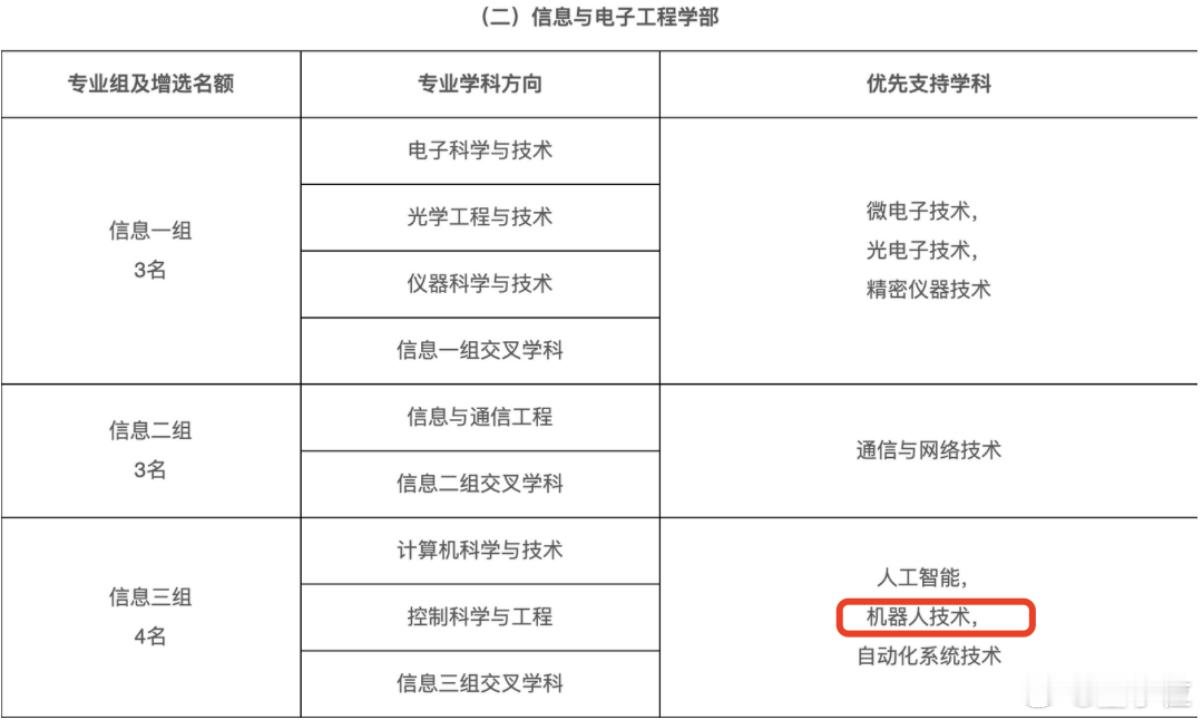

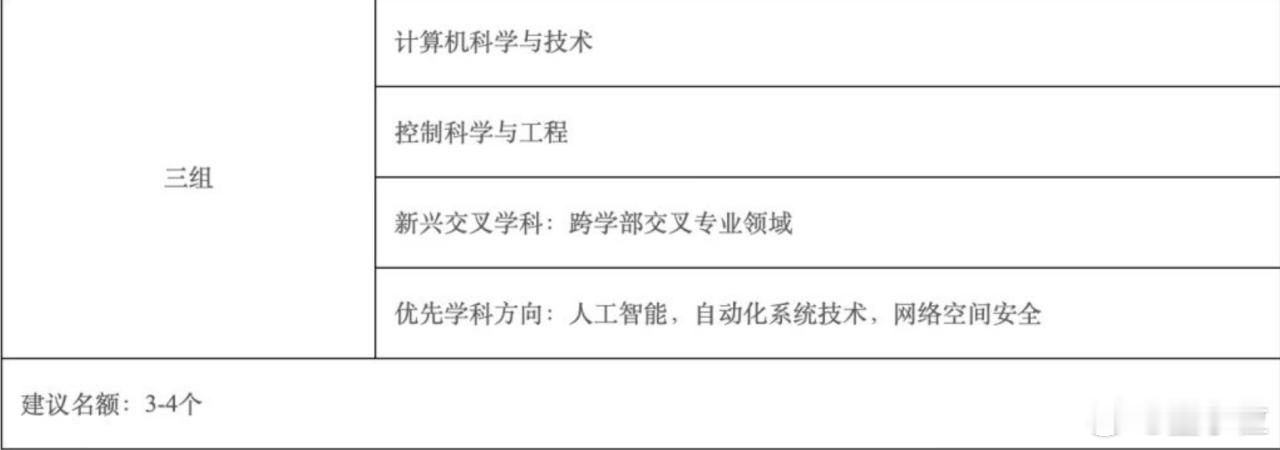

更进一步,通过对比《中国工程院2025年院士增选指南》与《中国工程院2023年院士增选指南》。

我们发现机器人技术已取代网络空间安全,与人工智能、自动化系统技术并列,一跃成为优先支持学科。【图5】(注:图来自中国工程院2025年院士增选指南)

【图6】(注:图来自中国工程院2023年院士增选指南)

基于上述安排调整,我们可以说,人工智能(含机器人学)已然成为院士增选倾斜的关键领域。

正如《中国工程院2025年院士增选指南》中写就的:

着重从长期奋战在科研和工程技术一线的科研人员中遴选院士,向国家急需的关键领域、新兴学科、交叉学科、国家重大工程、重大科研任务和重大科技基础设施建设倾斜。

此外,从候选人分布来看,我们也能窥见学科内部微调的趋势。

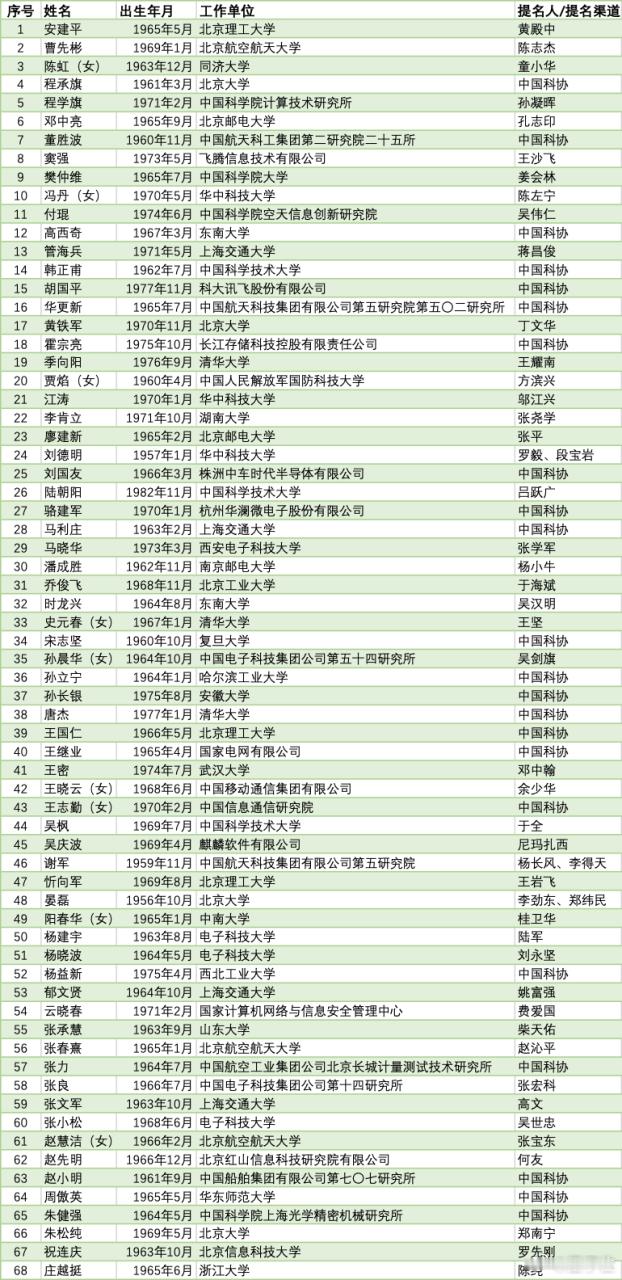

例如,在中国工程学院院士增补候选名单中(信息与电子工程学部),上交(4)、清华(3)、中科大(3)、北大(3)、北航(3)、华科(3)、中科大(3)等人工智能强校都多次频繁亮相。【图7】

而在具体的候选人层面,我们也不难发现,来自人工智能领域的身影明显地多了起来:

例如,中国科学院技术研究所陈云霁(弟弟陈天石是寒武纪 CEO)、重庆邮电大学高新波、中国电信集团有限公司李学龙、南京大学周志华、科大讯飞胡国平、清华大学唐杰、清华大学刘云浩、上海交通大学马利庄、浙江大学鲍虎军、北京大学林宙辰、北京大学朱松纯、北京大学黄铁军、中科院计算所所长陈熙霖都赫然在列。

(有没有你的导师?)

毋庸讳言,人工智能作为未来的关键领域,正当其时。