最近休息了一个月,我重新将《大秦帝国》三部曲完整地看了一遍。这部作品不仅气势恢宏,更让我对战国时代的政治博弈与国家兴衰有了更深的思考。

在众多诸侯国中,魏国最令我感慨——它曾是战国时期第一个真正意义上的强国,却最终成为秦国第二个灭掉的国家(继韩国之后),其兴也勃焉,其亡也忽焉。似乎跟现在的车圈混战有异曲同工之妙。

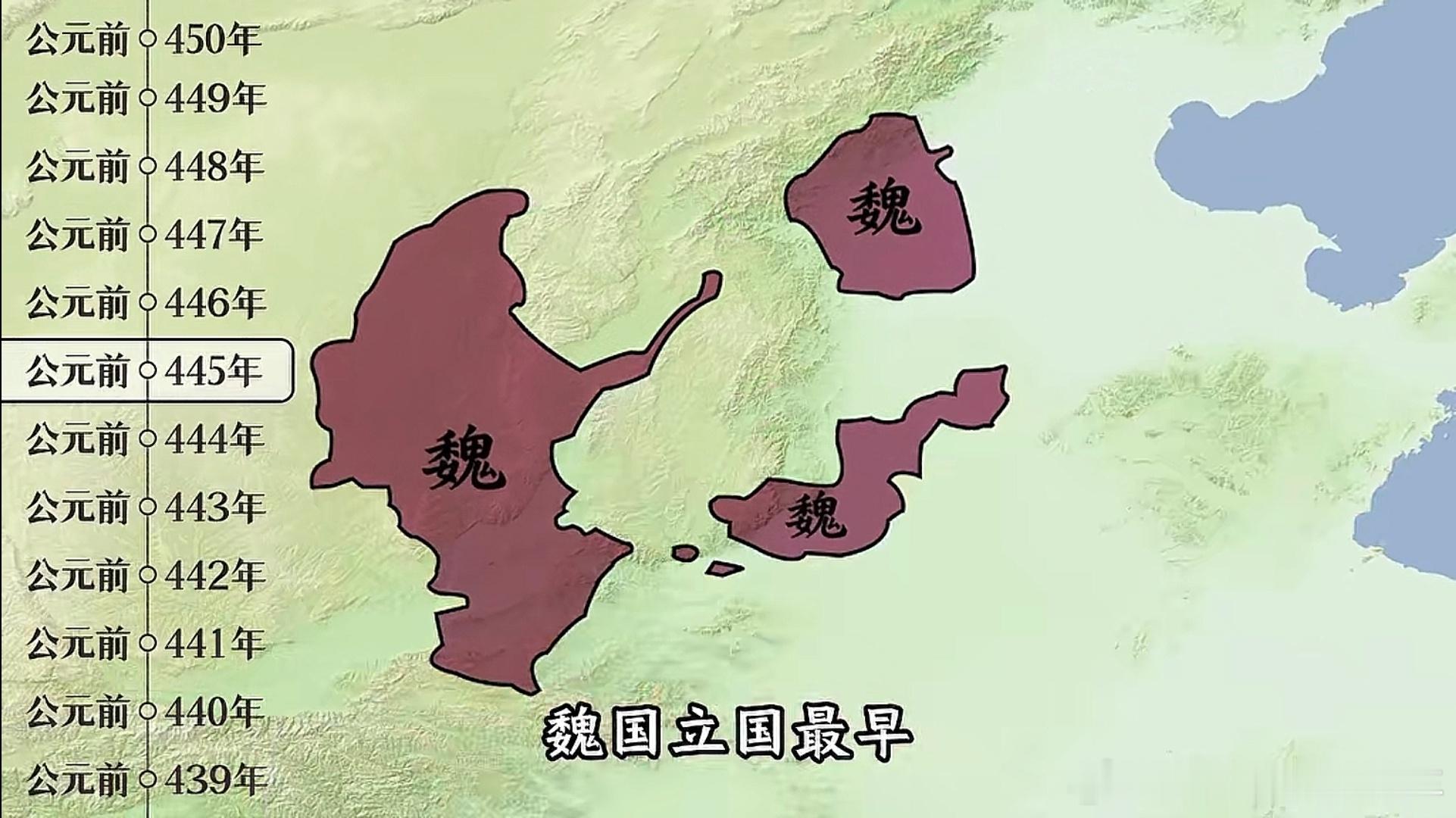

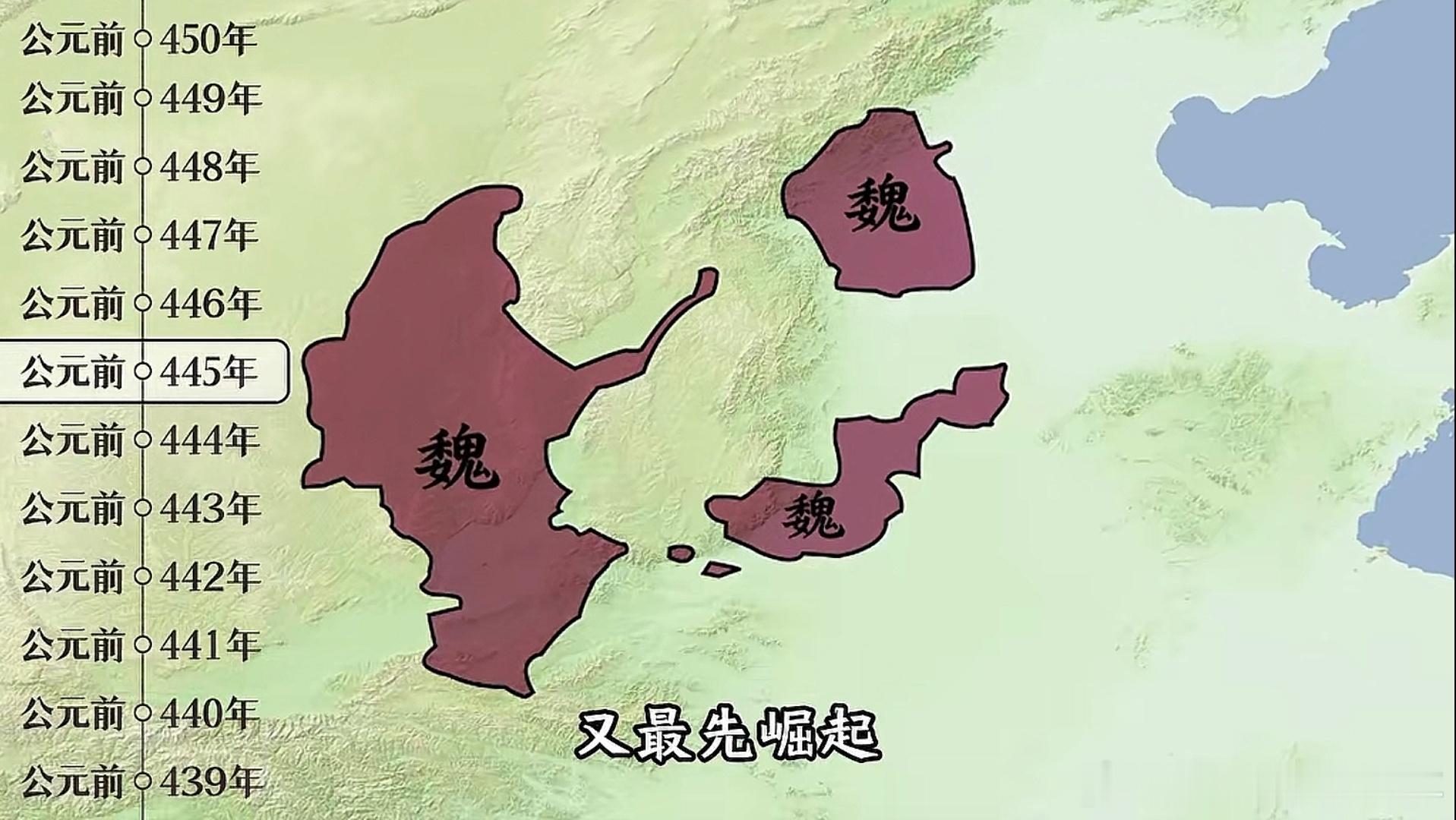

魏国的崛起始于“三家分晋”。在魏文侯的英明领导下,魏国率先推行变法图强。他礼贤下士,广纳人才,无论出身,唯才是举。李悝主持的“李悝变法”是中国历史上第一次系统的变法实践,涉及土地制度、法律体系、赋税改革等多个方面,奠定了魏国富强的根基。与此同时,吴起训练出精锐之师“魏武卒”,这支重装步兵战斗力极强,曾在阴晋之战以五万之众大破秦军五十万,威震西陲。

在这一系列改革推动下,魏国迅速崛起为战国初期的霸主。其势力一度深入秦国腹地,逼得秦孝公割地求和,甚至不敢与魏国正面交锋。那时的魏国,可谓“东压强齐,西胁秦国,北制赵、韩”,俨然中原共主。

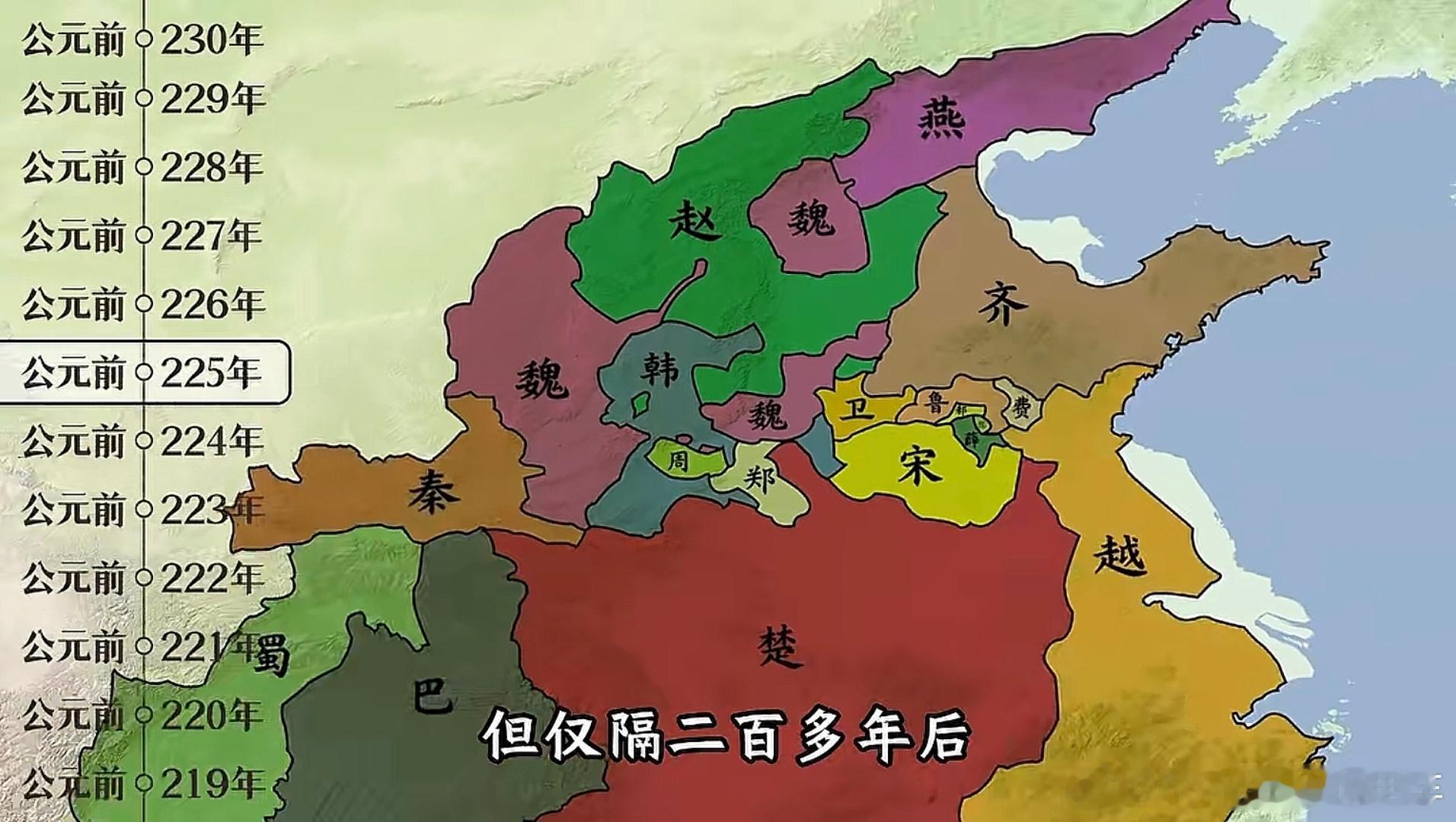

然而,如此强盛的魏国为何最终走向衰落,乃至被秦国所灭?原因主要有二:地缘困局与战略误判。

第一、魏国地处中原腹心,疆域被韩、赵、齐、楚、秦等强国环伺,几乎无险可守,也无后方可退。这种“四战之地”的地理位置,使其缺乏安全感。强盛之时,魏国选择主动出击,试图通过军事扩张建立缓冲地带。然而,这种“四处树敌”的战略并未带来真正的安全,反而激化了与邻国的矛盾。尤其是在桂陵之战(围魏救赵)和马陵之战中,魏国先后败于齐国,主帅庞涓战死,精锐尽丧,国力大损。此后,魏国再难恢复昔日霸权。

第二、公元前334年,在齐、秦等国的默许甚至怂恿下,魏惠王于徐州会盟,自立为“王”,史称“徐州相王”。此举看似彰显国威,实则埋下祸根。当时周天子虽已衰微,但“王”号仍具象征意义。魏国率先称王,打破了诸侯之间的权力平衡,引起其他大国的强烈不满。尤其是齐、楚、秦等强国,视其为僭越之举,纷纷以此为借口联合制魏。魏国从“霸主”逐渐沦为“众矢之的”,外交空间被严重压缩。

更深远的问题在于,魏国在后续几代君主中未能持续推进改革。当秦国在商鞅变法后全面崛起时,魏国却陷入守成与内耗之中。人才外流严重——吴起奔楚,商鞅入秦,张仪、范雎等皆为魏人却效力他国。一个曾经以“聚才”立国的强国,最终因不能留才而自毁长城。

魏国的兴衰,堪称战国时代的一面镜子。它告诉我们:一时的强大不等于长治久安;地理劣势可以通过战略智慧弥补,但若因强而骄、因胜而躁,则终将由盛转衰。魏国的悲剧,不仅在于被秦国所灭,更在于它曾有机会引领时代,却最终成了变法浪潮中的“先行者”而非“胜利者”。

回顾车圈正在发生的事,似乎也正应证了那句话:“历史是一个轮回”。

新能源汽车蔚来汽车[超话]

如海

魏国由盛转衰,很多长远战略是错误的,只想到称霸天下,如果想统一天下就会先干死秦国,魏惠王早期秦国最弱了,最有机会被灭。