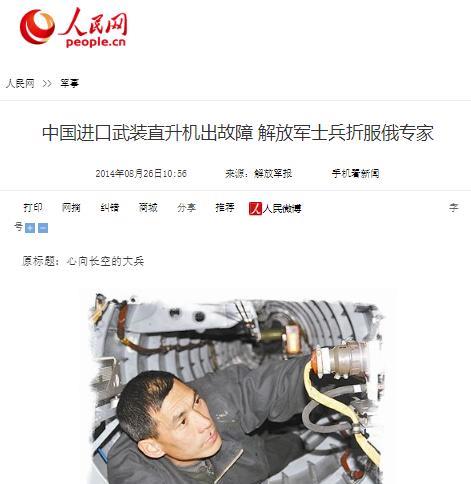

2000年,中国从俄罗斯进口6架军机,谁知刚飞不久就坏了4架!俄专家怎么也修不好,角落一名普通士兵突然站起来说:“让我试试!” 2000年深秋,华北某军用机场笼罩在紧张气氛中。 六架从俄罗斯引进的新型战机整齐排列,其中四架却成了摆设。 战机在试飞时接连出现操纵系统失灵。 每架价值数百万的战机如同废铁,外国专家团队折腾半个月无果,最后摊手说这是"机器耦合问题",建议"多飞几次就好了"。 这种敷衍态度让现场指挥员攥紧了拳头,毕竟飞行员的生命安全岂能儿戏。 就在指挥所烟雾缭绕的会议上,有个穿油污工作服的身影突然站起来:"我能修。" 外国专家斜眼打量这个貌不惊人的中国士官,鼻腔里哼出声冷笑。 谁也没想到,这个叫芮银超的机务兵,带着工具箱钻进机舱不到半小时,故障指示灯就熄灭了。 更换液压舵后的战机呼啸升空,所有仪表恢复正常。 芮银超的传奇始于江苏小镇的餐馆后厨。 父母起早贪黑经营小饭馆,他却总望着天空发呆。 十六岁第一次报名参军,体检时医生把他手臂上稻草划的伤疤当成皮肤病,当场刷掉。 这个农家少年蹲在征兵站门口抹眼泪,接兵干部看他实在想当兵,破例让他明年再来。 第二年他提前三个月准备,结果那年江苏征兵名额突然缩减,又没轮上。 街坊都说这孩子死心眼,他却把攒的零钱全买了《航空知识》杂志。 第三年冬天,接兵干部认出这个连续三年报名的倔小子,特意多要了个名额。 新兵连分配却浇了盆冷水。 他被分到炊事班,飞行就此梦碎。 每天揉完面团,他就蹲在机场铁丝网外看战机起降。 有老兵笑话他:"伙头兵还想摸飞机?" 芮银超不吭声,每月津贴全换成《航空知识》杂志,熄灯后打手电在被窝里啃书本。 炊事班长发现他凌晨三点还在背电路图,叹着气把储藏室钥匙给他:"别耽误白天干活就行。" 三年时间,这个初中辍学的伙夫硬是拿下机械工程和电子技术两个大专文凭。 考证那天他请假进城,回来时把证书藏进面粉袋,晚上躲在灶台后笑得肩膀直抖。 机会终于降临。 某次战机检修,老师傅随口考他液压原理,芮银超对答如流。 航修厂破例让这个炊事兵跟班学习。 他像块海绵般吸收知识,把上千个零件画成图谱贴在床头。 有次检修旋翼系统,他坚持多花两小时复查,延误了飞行计划。 面对首长的责问,他红着脸解释:"少拧半圈螺丝都可能机毁人亡。" 后来那架直升机执行任务时遭遇强气流,正是他反复检查的传动轴救了全机组性命。 飞行员落地后专门跑到机务棚,把飞行勋章别在他工作服上。 正是这份较真,让他在千禧年危机中一战成名。 外国专家撤离后,部队解密了事件细节:俄制战机液压舵存在设计缺陷,在特定气压下会卡死。 芮银超根据试飞数据,发现故障均发生在三千米高度,由此锁定问题根源。 他改造的缓冲装置,后来被厂家采纳为升级标准。 庆功会上,将军亲自给他倒酒:"你这一修,给国家省下两千万外汇!" 外国专家团回国前,领队特意要来他的工作照,对着照片竖了大拇指。 名声传开后,民航公司开出四十万年薪挖人,相当于他当时二十年工资。 妻子劝他想想孩子上学,芮银超把聘书叠成纸飞机,从宿舍窗口放飞。 退役前他将十六本维修笔记捐给航校,扉页写着"起落安妥"四个字。 如今这些笔记躺在航空博物馆,泛黄的纸页上留着油渍手印,旁边展柜里是他用罐头盒改装的零件收纳盒。 这位"兵专家"最珍视的,始终是机库里那些铁翼雄鹰。 去年老兵返校日,新飞行员围着芮银超要签名。 他却在机库角落发现个偷学技术的年轻地勤,像极了三十年前的自己。 夕阳下,老技师握着新兵的手,教他感受螺栓的微妙扭矩。 战鹰的轰鸣声中,两代机务兵的剪影定格在牵引车上,如同中国空军薪火相传的生动注脚。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

用户19xxx42

👍