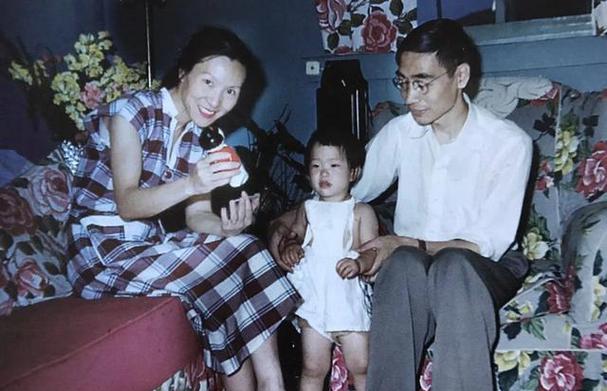

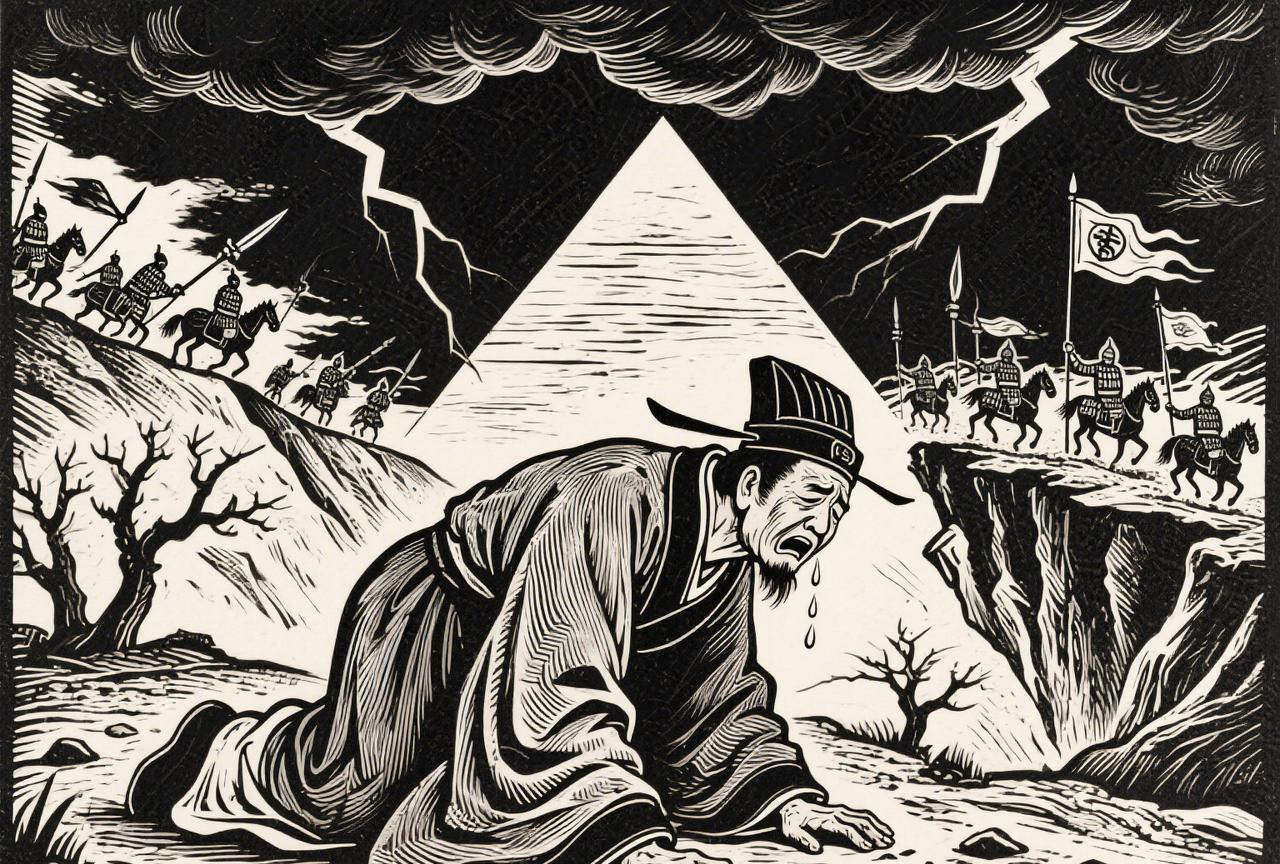

1968年,周总理正在接待外宾,一位秘书匆匆走到他身边,低声低语后,周总理罕见中止了会谈,伤心道:“郭永怀怎么就出事了呢!” 上世纪五十年代的美国。那时候的郭永怀,已经是康奈尔大学航空研究院的“三大支柱”之一了,师从大名鼎鼎的“航空之父”冯卡门,妥妥的终身教授,学术界的顶流。住着小洋楼,开着小汽车,生活优渥得没话说。 可钱学森的一封信,让他坐不住了。信里说:回来吧,国家需要你。 就这么简单的一句话,郭永怀决定,回家!美国那边当然不干了,想尽办法阻挠。你知道郭永怀做了件多“狠”的事吗?在一次朋友送别的野餐会上,他把自己十几年还没发表的研究手稿,一叠一叠地,亲手扔进了炭火堆里。 那可是他十几年的心血啊!他妻子李佩先生看着都心疼,郭永怀却很平静地安慰她:“没关系,知识都在科学家的脑袋中,他们拿不走。” 1956年,他带着妻子和5岁的女儿,毅然踏上了回国的邮轮。 回国后,他立刻就成了咱们国家科研的顶梁柱。他一手指导建成了中国第一座大型高超声速风洞——JF-8激波风洞。这东西听着专业,但说白了,就是给咱们的导弹、卫星在地面上模拟太空环境的“健身房”。直到今天,咱们的航天事业能走到世界前列,都离不开郭老当年打下的坚实基础。 1960年,郭永怀接到了一个绝密任务——参与原子弹研制。从此,他就像人间蒸发了一样。 他的家,在北京。他的工作地,在海拔3800多米的青海金银滩。那地方,因为这项任务,直接从中国的地图上神秘地消失了。 妻子李佩不知道他去了哪,不知道他在干嘛,只知道他隔很长时间才回一次家,每次回来都又黑又瘦,眼里全是疲惫。有一次,李佩看丈夫太累,特地给他准备了上好的茶叶带去单位喝。结果下次回来,茶叶原封不动地带了回来。李佩忍不住问,是连喝口水的功夫都没有吗? 郭永怀没法解释。他不能说,基地海拔太高,水烧到80多度就开了,根本泡不开茶叶。他更不能说,因为粮食短缺,很多科研人员都饿得得了浮肿病,他得带头啃窝窝头。这些,都是国家最高机密。 聚少离多,沟通靠猜,这种日子,谁都难熬。终于有一次,李佩心里的委屈和思念爆发了。她拿起剪刀,把一家三口的全家福,从中间一分为二。 当郭永怀拖着疲惫的身体回到家,看到橱柜上那张被剪开的照片时,心里咯噔一下。他没说话,只是默默地把照片粘好,收了起来。他理解妻子的苦,但他更知道自己肩上的担子有多重。 直到1964年10月16日,罗布泊一声巨响,巨大的蘑菇云腾空而起。全国人民都在欢庆,李佩也隐约猜到了什么。几天后,在一次家庭聚会上,平时滴酒不沾的丈夫,竟然主动举杯,眼含热泪地说:“来,为了祖国的事业干杯!” 那一刻,李佩什么都明白了。所有委屈烟消云散,只剩下心疼和骄傲。 1968年12月。郭永怀在青海基地又取得了一个重大突破,拿到了一份关于热核武器的关键数据。这份数据,能让我们的研究产生质的飞跃。他兴奋极了,当晚就决定坐夜航飞机赶回北京。 他总是坐夜航,因为他说:“飞机上睡一觉,白天就能直接工作,不浪费时间。” 12月5日凌晨,飞机抵达北京上空。天有不测风云,大雾弥漫,飞机在降落时突然失控,猛地向机场外的一片玉米地扎了下去。 从失控到坠毁,只有短短10秒钟。 在飞机爆炸的火光中,有人听到一声大喊:“我的公文包!” 当救援人员赶到现场,在烧焦的残骸中,发现了两具紧紧抱在一起的遗体,已经无法分开。他们费了很大力气才将两人分开,然后,所有人都被眼前的一幕震撼了——在两具身体的中间,一个皮质公文包,完好无损。 那两具遗体,就是郭永怀和他的警卫员牟方东。在生命的最后10秒,他们没有选择自救,而是用胸膛和血肉,为国家最重要的机密铸成了一个最坚固的“保险箱”。 22天后,那份用生命换来的数据,让中国第一颗热核导弹试验成功。郭永怀,却永远看不到了。 郭永怀走了,但他的精神,由他的爱人李佩先生接续了下去。这位被称为“中国应用语言学之母”的奇女子,中年丧夫,晚年又送走了唯一的女儿,但她把所有的悲痛都化作了力量。她创办研究生英语课程,培养了一批又一批走向世界的中国学生。她和丈夫的60万积蓄,一分没留,全部捐给了中国科大,设立了“郭永怀奖学金”。 2017年,99岁的李佩先生安详离世。人们按照她的遗愿,将她与郭永怀合葬。墓碑上刻着:“一对伉俪,两种传奇。” 后来,国际上将两颗小行星,分别命名为“郭永怀星”和“李佩星”。 在郭永怀的遗物中,有一张他牺牲前20天写给女儿的字条,上面写着:“鞋过西宁时买,鞋号码似乎不统一,临时判断一下,大点也不要紧……” 他能解决核武器的尖端难题,却不知道女儿的脚长到了多大。