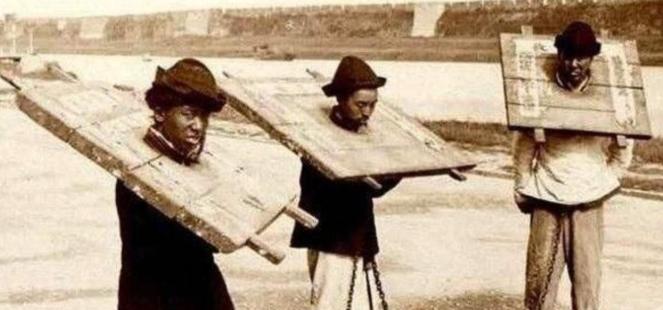

当初嬴政平定嫪毐之乱,就有4000多家人流放房陵,吕不韦被逼死以后,他的门客有上万家流放房陵,房陵作为流放地的地位竟然穿越了好几个朝代,直到进入宋代,宋太祖流放周恭帝柴宗训,宋太宗流放秦王赵廷美,都在房陵。 公元前238年,在秦都咸阳,初掌权柄的秦王嬴政,正面临着一场宫廷风暴。 他的母亲赵太后与假宦官嫪毐的私情败露,牵扯出私生二子的惊天丑闻。 怒火中烧的嬴政随即快速镇压了嫪毐的叛乱,车裂主犯,夷其三族。 然而,如何处置牵连其中的数千门客与家族?成了新的难题。 公开处决恐失人心,放任自流又隐患无穷。 最终,嬴政看向了那个被群山环抱的隐秘之地,房陵。 房陵的地理特性,是它成为流放首选的决定性因素。 它深藏于大巴山东段与神农架北麓的褶皱地带,群山合围是个天然盆地。 境内山岭纵横,沟壑密布,河流蜿蜒穿行于峭壁之间。 常年不散的云雾,将山谷与外界悄然隔绝。 通往山外的古道,在悬崖峭壁间盘绕,狭窄处仅容一人侧身而过。 雨季泥泞难行,冬季则被冰雪封锁。 这种极致的封闭性,对朝廷而言是完美的囚笼。 对于被流放者,将他们与外界彻底割裂。 而秦廷选择房陵,正是看中了它的独特地理属性。 它距离咸阳约千里之遥,既能有效隔离政治威胁,又处于帝国力量可辐射的范围内,便于监管。 盆地内土地虽不丰饶,却足以开垦耕种,能勉强维持流放者的生存,避免因绝境而引发大规模暴动。 加之楚地旧势力早已北迁,本地土著力量薄弱,难以与流放者合流生事。 房陵,就这样成为帝国权力斗争的缓冲带与政治生命的终点站。 四千余家涉案者,踏上了通往大巴山深处的漫漫长路。 三年后,权倾朝野的相国吕不韦失势自尽,门下万余家宾客亦步其后尘,被扔进了同一片幽深山谷。 自此,房陵这个天然盆地,成为帝国安置政治“弃子”的天然囹圄。 房陵,开启了它作为中国历史上最著名、最持久的流放地的千年沧桑。 汉代承袭秦制,房陵的流放功能被制度化、常态化。 此时的山谷,已非秦时的蛮荒景象。 县邑、驿站、屯田区等行政设施渐次建立,形成一套服务于流放管理的体系。 然而,表面的秩序井然,掩盖不了它作为政治冷藏库的本质。 常山王刘勃因在丧期失礼被废,携家眷赴房陵。 刘年、刘云等宗室子弟,或因淫乱,或因涉巫蛊,也相继被发配至此。 朝廷的处置看似温和,保留王侯封号,赏赐邑户以供赋税,维持基本生活体面。 但这“以罚代刑”的举措,实则是慢性绞杀。 然而,大批的流放者的到来,无意间促成了文化的碰撞与交融。 这些被迫的迁徙,使房陵在悲凉的底色上,意外地沉淀下丰富的历史遗存,成为后世窥探时代风貌的独特窗口。 隋唐之际,房陵迎来了流放史上的高潮。 隋朝废太子杨勇,失势殒命,死后竟被追封为“房陵王”,遗骨亦被送往这片曾囚禁无数失意者的山谷。 唐中宗李显被母皇武则天废黜帝位,以“庐陵王”之号流放房陵长达十四年。 困居期间,这位曾经的帝王不甘沉沦,一面组织工匠开渠筑坊,引进织造、造纸、酿酒等中原技艺,试图改善环境。 一面暗中联络旧臣,积蓄力量。 然而,复辟的密谋终究败露。 十四载幽囚,磨平了棱角,也淬炼了心志。 当李显最终重返神都洛阳,君临天下,他下诏宽免房州三年徭役,并将当地七旬父老接至洛阳设宴款待。 这一纸恩诏,是帝王对那段晦暗岁月的复杂和解。 此外,高阳公主因卷入房遗爱谋反案、燕王李忠遭武后猜忌、少帝李重茂在权力更迭中被牺牲。 这些天潢贵胄,都曾在房陵,承受着从云端坠落的苦涩。 五代十国,房陵依旧开启。 后周恭帝柴宗训,幼年便经历陈桥兵变,被迫禅位于赵匡胤,随后被软禁于房陵,在孤寂中度过余生。 北汉末帝刘继元,在国破家亡后举族归降北宋,最终也在这片山谷中悄然谢幕。 至北宋,虽天下渐定,但皇权猜忌的阴影并未消散。 宋太宗赵光义与弟弟秦王赵廷美之间,因“金匮之盟”的继承疑云而嫌隙日深。 赵廷美先被罢官,再被贬至洛阳,最终流放房陵。 自此之后,流放房陵的皇亲国戚日渐稀少,标志着以房陵为中心的、针对顶级政治犯的流放制度,在历经千年沧桑后,终于步入尾声。 流放,虽以政治放逐为目的,却在客观上成为文化传播的特殊通道。 这些被政治权力“静音”的失意者,在社会文化的层面持续发出声响。 房陵,意外地成为多元文明交汇、融合的熔炉。 元明清以降,随着帝国疆域的拓展、行政制度的变革以及流放政策的调整,房陵逐渐淡出了国家流放名册。 明代大理寺卿母德纯被贬此地后,再无王侯将相踏上这条浸满血泪的古道。 流放制度虽已终结,房陵却转身成为历史记忆的鲜活载体。 这座大巴山深处的幽谷,见证了帝国权力顶峰的残酷博弈,也用沉静的怀抱,接纳了无数失势者的惶恐、绝望与不甘。 主要信源:(澎湃新闻——嫪毐之乱,是秦始皇五十年人生中最大的危机)