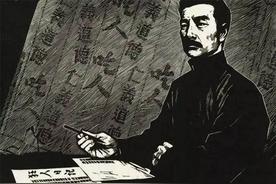

鲁迅书桌旁的鱼缸里养着十尾“苏州鱼”,接连发生了几次疑案,缸里鱼每天都减少,也不见尸体,周围也没有鱼跳出的痕迹。 作为一个善于观察的作家,鲁迅决定弄清楚这个现象,连续几个夜晚,他都在书房工作到很晚,希望能发现一些线索,终于有一天夜里,他听到了细微的响动。 鲁迅悄悄起身查看,发现一只黑猫正趴在鱼缸边,用爪子熟练地捞鱼,这只猫的动作非常轻巧,几乎不会溅起水花,难怪一直没有留下明显痕迹。 这个发现让鲁迅哭笑不得,原来连日来困扰他的鱼缸“悬案”,竟然是邻居家的猫搞的鬼,这只猫显然已经把他的书房当成了固定的觅食场所。 据许广平后来的回忆,鲁迅发现真相后并没有很生气,相反他对这只猫的聪明程度颇为佩服,认为它懂得选择最安静的时间行动,避免被发现。 这件事后来成为鲁迅家中的一个笑谈,鲁迅在给朋友的信中也提到过这个有趣的经历,认为连猫都懂得生存策略,实在是值得人类思考的现象。 鲁迅对动物的观察一直很细致,在他的作品中,经常能看到对猫、狗、老鼠等动物行为的描述,这种观察力也体现在他对社会现象的分析中。 除了捞鱼的猫,鲁迅在北京的生活中还经常与各种小动物打交道,他曾经在文章中写到厨房里的蟑螂,认为这些生物虽然讨厌,但也有其生存的道理。 鲁迅的日常生活其实很有规律,他通常在夜里写作,白天处理其他事务,这种作息习惯让他有机会观察到许多夜间才出现的现象,包括那只偷鱼的猫。 在那个年代北京的胡同生活充满了这样的小趣事,邻居之间的距离很近,家养的动物经常串门,形成了独特的胡同文化,鲁迅作为外来者,也逐渐适应了这种生活方式。 这种对动物行为的兴趣,也影响了鲁迅的写作,在《狗·猫·鼠》等作品中,他通过动物的行为来隐喻人类社会的某些现象,这种写法在当时颇为新颖。 鲁迅书房里的这个小插曲,后来也被一些研究者认为体现了他生活中幽默风趣的一面,这与公众印象中严肃的鲁迅形象形成了有趣的对比。 实际上鲁迅在日常生活中是一个很有幽默感的人,他经常和朋友开玩笑,也会为一些小事而发笑,只是这些轻松的一面在他的公开形象中很少被提及。 那个年代的知识分子生活条件普遍不太好,但他们往往能在简单的生活中找到乐趣,鲁迅和一只偷鱼猫的“斗智斗勇”,就是这种苦中作乐精神的体现。 鲁迅在北京的这些年,正值他文学创作的黄金时期,《呐喊》《彷徨》等重要作品都是在这个时候完成的,或许那只偷鱼的猫也在某种程度上见证了这些经典作品的诞生过程。 从一个小小的鱼缸事件,我们可以看到鲁迅作为普通人的一面,他不仅是伟大的文学家和思想家,也是一个会为日常琐事而困惑、而发笑的普通人。 这种人性化的一面,让我们对鲁迅有了更加立体的认识,他的伟大不仅体现在文学成就上,也体现在他能够在平凡生活中保持敏锐的观察力和积极的态度。 如今鲁迅在北京的故居已经成为博物馆,游客们可以看到他当年使用过的书桌、书架,以及那个曾经引发“悬案”的鱼缸,这些实物让我们更加直观地感受到那个年代的生活气息。 信源:鲁迅,和他的绍兴. 绍兴市旅游资讯网