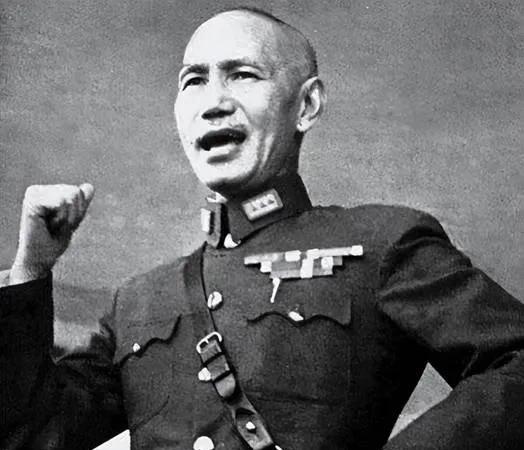

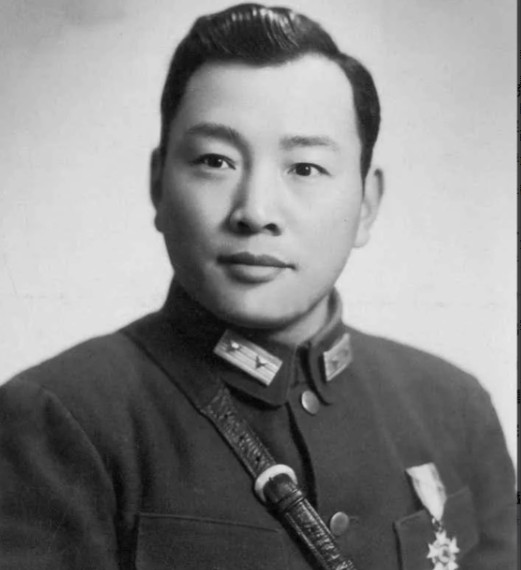

皮定均要到前线看张桃芳,团长拦着不让,皮大怒:咱俩谁指挥谁? 1953年春的上甘岭,美军冷枪在阵地上空盘旋,志愿军阵地上却传出让人振奋的消息:214团一名叫张桃芳的战士,用没瞄准镜的苏制步枪,31天里毙伤214名敌人。 这消息传到24军军部,军长皮定均拍了桌子,他要亲自去前线看看这个“狙击奇才”。可当他的车刚靠近团部,214团团长就拦在车前:“军长,前沿太危险,您不能去!” 皮定均盯着团长,声调陡然提高:“咱俩谁指挥谁?”这声反问,藏着的不只是上下级的权威,更是一位老将对基层战力的极致重视。 皮定均可不是没见过血的“温室将领”。从红军时期跟着部队爬雪山过草地,到抗日战争时期率“皮旅”在中原突围里撕开敌军封锁,他这辈子都在前线摸爬滚打,最清楚战场上“真本事”比啥都金贵。 最初听到张桃芳的战绩时,他没全信,毕竟用老式步枪打活靶,还能有这命中率,搁谁都得犯嘀咕。 他特意派参谋带了双皮暖靴去阵地:“要是他能当场毙3个敌人,靴子给他;要是虚报,连他连长营长一起查。” 结果参谋回来时,带的不只是张桃芳枪响敌落的亲眼见闻,还有一张把皮靴挂在张桃芳脖子上的照片。就是这张照片,让皮定均铁了心要去前线:他要看看,能把“不可能”变成“可能”的战士,到底有啥不一样。 团长拦着也不是怕担责,是真的担心。上甘岭前沿阵地离美军阵地最近的地方不到百米,敌人的狙击手专门盯着志愿军的军官,连送饭的炊事员都得猫着腰跑。 皮定均是24军的“主心骨”,万一出点意外,整个军的指挥体系都可能受影响。可团长没料到,皮定均的“犟脾气”比战场上的炮火还烈。 因为在他眼里,一个能靠硬本事提振全军士气的战士,比军长的“安全”更金贵。 他常跟身边人说:“军队打胜仗,靠的不是官大,是每个兵都能顶事儿。”这种不按“层级”看人的想法,在当时的军队里不算常见,却偏偏是志愿军能在装备落后的情况下打胜仗的关键。 张桃芳也确实没让人失望。这个江苏兴化来的小伙子,刚参军时还是个“射击黑洞”,新兵时打靶三发全脱靶,还弄丢过枪,被调到炊事班烧火。 可他没认命,把破床单撕成布片装沙土练臂力,夜里盯着油灯的火苗练瞄准,连切菜时都在琢磨“怎么才能稳”。到了朝鲜战场,他第一次上狙击位就慌了神,12枪没打着一个敌人,还差点被美军冷炮炸着。 但他没退缩,第二天就带着馒头再上阵地,盯着敌人的运动轨迹算“提前量”,直到第一声枪响,敌人应声倒地。 从那以后,张桃芳像开了窍,最多一天毙敌12人,美军甚至专门调来了王牌狙击手对付他,结果反被他抢先一步击毙。 最终皮定均还是去了前沿,不过是在团长反复安排的隐蔽观察点。他没让张桃芳搞“特殊表演”,就指着200米外一个馒头大的目标说:“你打给我看看。” 张桃芳端起枪,屏住呼吸,“砰”的一声,子弹正好打在目标中心。皮定均笑着拍了拍他的肩膀,后来才跟身边人说:“这小子的手,比瞄准镜还准。” 更让人记挂的是后来的事:张桃芳要回国参加会议前,特意背着一袋子弹壳去见皮定均,说“每打死一个敌人,我就留一个,现在有211个”。皮定均指着袋子笑:“你是214团的,还差3个,回去补上。” 张桃芳当真记在心里,回到阵地不到两小时,就带着3个新弹壳回来复命,皮定均当即拉着他一起吃了顿高粱米炖肉,这在物资紧缺的战场上,比任何奖励都实在的认可。 有人后来问皮定均,犯不着为一个普通战士冒险去前线。他却摇头:“我去看的不只是张桃芳,是全军的士气。你想啊,一个炊事员能变成‘狙神’,其他战士看到了,能不跟着使劲吗?” 这话没说错,张桃芳的故事传开后,24军的狙击热潮一下子起来了,光他所在的连就涌现出11名优秀狙击手,整个军在夏季反击战里歼敌1.3万多人,收复了不少阵地。 而张桃芳后来也没停下脚步,1954年我军选拔第一批歼击机飞行员时,他又从狙击手变成了飞行员,把在阵地上的那股韧劲,带到了蓝天上。 现在想起来,皮定均那句“咱俩谁指挥谁”,从来不是耍官威。他怒的是那种“官大就该躲在后面”的旧观念,重视的是基层战士身上最宝贵的战斗力。 在等级森严的战场上,这种打破常规的重视,比任何口号都能凝聚人心。毕竟一支军队的底气,从来不是来自将领的头衔,而是来自每个像张桃芳这样的战士,他们或许出身平凡,却能在战火里淬炼成钢。 资料: CCTV国家记忆《志愿军狙击手张桃芳:单兵作战毙敌214人 竟没用瞄准镜》