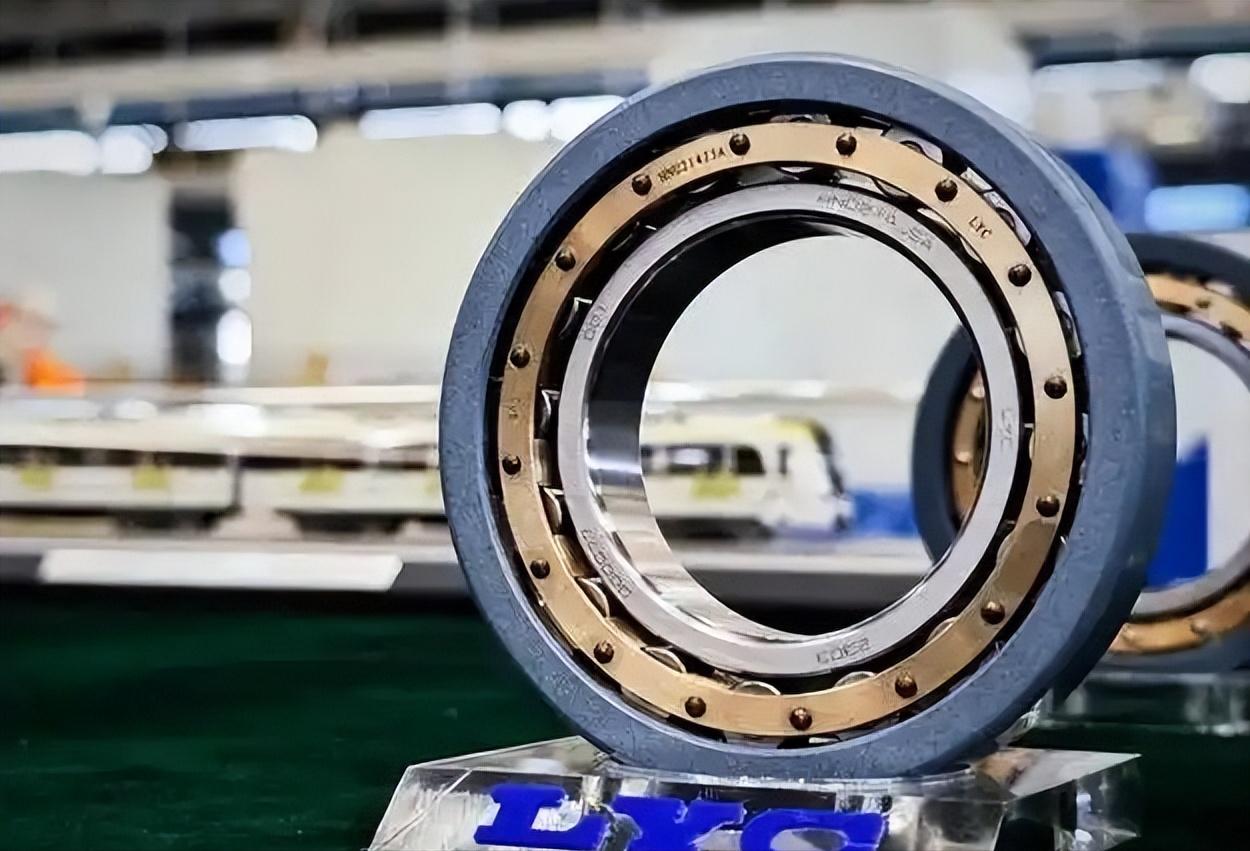

2006年,德国人想用11亿元,收购曾为神舟飞船造过轴承的洛阳轴承,当时洛轴欠债24亿,连工资都发不下来,洛阳国资委差点签字,可中国轴承工业协会却坚决反对,因为“洛轴被外资拿走会威胁国家安全。”[凝视] 2006年的一个寒冬,洛阳轴承集团董事长李明站在办公室里,望着窗外飘洒的雪花,手中握着一份可能改变企业命运的文件,这家曾经为神舟飞船制造核心轴承的老牌国企,此时正面临着生死抉择。 22亿元的巨额债务压得企业喘不过气来,职工工资几乎全靠银行贷款维持,生产线时开时停,就在这个最绝望的时刻,德国工业巨头舍弗勒抛出了橄榄枝,出资11亿元收购洛轴除军工分厂外的全部资产,包括设备、土地和那个响当当的LYC品牌。 对于当时的洛阳市来说,这几乎是救命稻草,一家濒临破产的企业,能有外资愿意接手,还承诺5年内再投资10亿元,这样的条件在当时看来已经相当优厚。 但故事的转折来得出人意料,就在洛阳市政府与舍弗勒签署意向协议后不久,中国轴承工业协会发出了强烈反对声音。 他们的担忧很现实:舍弗勒已经控制了中国铁路轴承市场25%的份额,如果再拿下占据30%份额的洛轴,就意味着一家德国公司将掌控中国铁路轴承市场的定价权。 更让协会担心的是,舍弗勒的“前科”并不光彩,此前西北轴承与舍弗勒的合资案例中,中方最终失去了技术、品牌和生产资质,所谓的“市场换技术”成了一句空话。 洛轴的价值远不止账面上的数字。作为新中国“一五”期间156个重点项目之一,这家1954年成立的企业承载着太多国家记忆,从三峡工程的巨型轴承,到神舟六号飞船的22种关键轴承,洛轴的产品在无数关键时刻默默运转着。 面对各方压力和复杂的审批程序,舍弗勒的收购计划最终搁浅了,但洛轴的危机并没有就此结束,真正的考验才刚刚开始。 早在2004年,河南省政府就安排永煤集团对洛轴实施“救火式重组”,注资4亿多元成立了合资公司,这种国企间的重组虽然避免了外资控制,但也意味着更艰难的自救之路。 没有外资的技术输入,没有现成的管理经验,洛轴只能在夹缝中寻找生机,企业先后经历了多轮重组,每一次都是生死存亡的较量,工人们眼睁睁看着同行被外资收购后风光无限,而自己却要在困顿中坚守。 那些年里,洛轴的技术人员经常加班到深夜,不是因为订单太多,而是因为要用有限的资源去突破技术瓶颈,他们知道,如果不能在技术上实现突破,企业就永远摆脱不了困境。 转机出现在风电产业的兴起,洛轴敏锐地抓住了这个机会,将多年积累的轴承技术应用到风电主轴轴承领域,这个看似不起眼的转向,却成了企业重生的关键。 2024年的财报显示,洛轴实现营收46.99亿元,净利润2.26亿元,不仅成功清偿了历史负债,还成为国内唯一未被外资控股的轴承龙头企业。 在风电主轴轴承领域,洛轴的市场份额超过40%,研制的18兆瓦海上风电主轴轴承价格仅为进口产品的七分之一。 从濒临破产到行业龙头,洛轴用了18年时间证明了一个道理:有时候,拒绝看似更容易的选择,反而能走出一条更宽广的道路。 当年那个在办公室里犹豫的董事长李明,如今已经退休,但他经常说起一句话:“当时如果卖给德国人,现在的洛轴还会是洛轴吗?” 这个问题至今没有标准答案,支持者认为,拒绝外资收购保住了民族工业的根基,让中国在关键技术领域拥有了自主权,质疑者则认为,当时的决定让企业错过了快速发展的机会,多走了许多弯路。 在全球化深度融合的今天,我们该如何平衡开放与自主、合作与竞争?当短期利益与长远发展产生冲突时,又该作何选择? 每个行业、每家企业面临的情况都不相同,需要的可能是更精准的判断和更灵活的策略。 你认为当年拒绝舍弗勒收购的决定是对是错?如果你是决策者,会如何在保护核心技术和引进外资之间找到平衡?在你看来,什么样的外资合作才是真正有益的? 信源: 21世纪经济报道——中国轴协紧急上书反对 力阻外资11亿元并购洛轴

![[点赞]医院的核磁共振仪一台就要上千万,而一旦开机就永远不能关机,一天光电费就](http://image.uczzd.cn/5905461795141468908.jpg?id=0)

A我是我的神

这么多年过去了,技术仍然差人家一大截,而且看不到追上人家的希望,不知道他们在干什么!