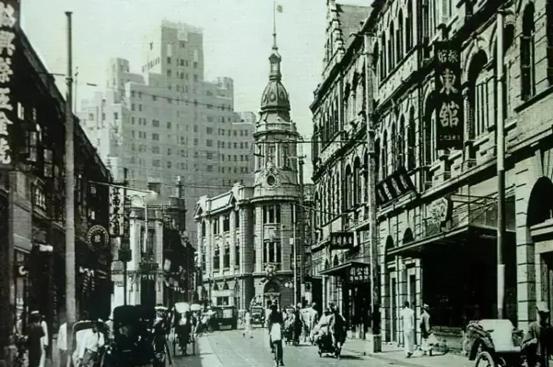

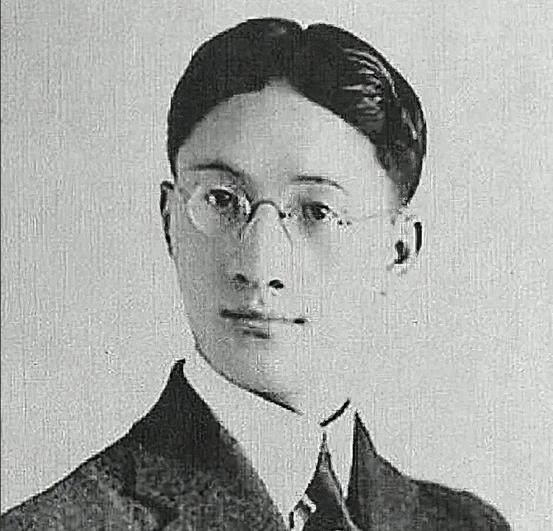

梁启超给林徽因写信:我极不愿意替徐志摩证婚,此二人根本不合适 “志摩,你真打算明天把自己绑上轿子?”——1926年10月1日深夜,北京东交民巷的一间书房里,梁启超放下手里的碗口粗毛笔,抬头问站在门口的徐志摩。对方没吭声,只扯出一个顽皮却有点苦涩的笑,转身就走。窗外秋风卷着落叶,吹得灯焰忽明忽暗。 彼时的北平城,已经在新思潮与旧伦理的拉扯中拉开十年的缝隙。自由恋爱、女性独立、资产阶级趣味,这些词在大学课堂和报纸副刊里热得发烫,可真正走到婚姻那一步,依旧摆脱不了宗族与家法的算计。徐志摩算是闯到最前面的人,他冲动、浪漫、口袋却并不饱胀;陆小曼爱美、会舞、敢离婚,家底厚但花得更快。两人携手,看似把战场搬到了爱情之内,实则外头的世俗目光才是长枪大炮。 梁启超为何硬着头皮做证婚人?说到底,与其答应儿媳张兆和、准女婿金岳霖这样的学界后生挖苦,不如先堵住徐家老爷子的嘴——徐申如给梁启超的信里亮明条件:有你证婚,我才认定志摩这桩亲事。梁氏不允,志摩只怕当场离家出走。于是,梁启超接下这碗“夹生饭”,心里却打定主意要在婚礼上当场敲警钟。 10月2日上午,莫干山路那幢新租的洋楼挂满白栀子,礼堂里人头攒动。证婚词一出口,宾客们瞬间僵住——“徐志摩先生,生性浮,学问浅;陆小曼女士,喜靡费,缺自约。望两位今日而后,痛自反省,永不再婚。”掌声零零落落,一下就熄了新娘的红毯气场。有人暗笑,有人摇头,也有人悄悄把这段话记进翌日的《晨报》副刊。 第二天夜里,梁启超在车站候车,一封信写得飞快,收信人林徽因。信里直言:证婚乃被迫之举,志摩与小曼两性情皆浮,又互不相补,“如以热水对烈酒,后果难当”。梁启超用“切盼汝自励”作结,明摆着借题敲打林徽因——谁都清楚,她和徐志摩曾在英国剑桥有过那段被文人津津乐道的“康桥月色”。 值得一提的是,这封信并非纯粹的父辈唠叨。梁启超已察觉,一场所谓“现代恋爱”的社会实验正悄然进行。徐、陆组合如果败得惨烈,公众舆论很可能把责任推到“自由恋爱”本身,下一个遭殃的或许就是梁思成与林徽因。这是梁启超不能不顾的风险。他深知,家族声誉、学术事业、乃至政治人脉,都系在晚辈身上。试想一下,倘若林徽因也步入情感漩涡,梁家的精神旗帜就会出现缺口。 接下来两年,徐志摩为了补贴小曼的开销,频繁往返上海、北平、天津开讲座,稿酬和演讲费却总被奢靡生活吞掉。陆小曼日夜抽大烟,衣箱里塞满法国香粉;旧交胡适看不过眼,悄悄送来支票,依旧杯水车薪。梁启超的预判一点没错:爱情高烧褪去,经济账本横亘在眼前,浪漫很快变成财政赤字。 只是梁启超没有料到,结局会以另一种方式提前收线。1931年11月19日,徐志摩乘坐的中国航空公司客机在济南以南的鸡犬山失事,他的行李里只有几首未定稿的诗,和一只写给陆小曼的烟嘴。当天深夜,陆小曼昏厥三次,胡适守在床头,摇着她的手臂,喃喃道:“振作些,振作些。”灯光冷白,墙面空荡,悲伤没有拟人化的华丽,就像冬夜的铁条,生硬、冰凉。 更讽刺的是,梁启超早在1929年病逝北平。同样没等到“验证”信里的判断。他在病榻边留给子女的最后一句话是:“守信而后立名。”不止学问,也指情感。可两年后飞机残骸上的那摊燃油,把守信与否都焚成焦黑。 细究徐、陆之恋的失败,很容易归咎于个人品行。但放进时代坐标,人们会发现:一九二○年代的中国知识界正处在两条道路岔口。一条是从科举废墟上生出的自由学术,一条是仍覆盖八股阴影的宗法婚姻。徐志摩执拗地要把两条路拼成一条,他用诗意当粘合剂,结果裂缝更大。陆小曼也想冲破礼教,却被奢靡与鸦片反噬,在舆论里成了“败家”标签。两人的结合像是一场不够成熟的实验,配方太新,器皿却太旧。 遗憾的是,机会成本由他们自己承担。陆小曼后半生靠售画和朋友接济度日,偶尔给学生讲几节昆曲史;至于徐志摩,只剩课本里的几句 “再别康桥” 被反复诵读。梁启超当年的“反对票”虽显刻薄,却无意中记录了自由恋爱的幼年期麻烦:激情容易,责任很贵。 话说回来,当时的北平沙龙里,谁没有讨论过“爱情与婚姻该如何兼容”?胡适给出的答案是“各自独立又互相尊重”,鲁迅冷笑,说那只是“绅士梦话”。梁启超则选了一种更老派的表达:婚姻不是诗,是契约。有人嫌他保守,有人称他清醒。无论评价怎样,历史的钟摆并未因此停摆。后来的人继续谈恋爱,也继续离婚,但至少明白:冲动过后,账面必须平衡,情感之外,还得有原则撑底。 抚今追昔,徐志摩与陆小曼终未走完婚姻路,却在文学与社会史里留下警示:情诗可以写成天边彩霞,生活却是脚下砂石。梁启超那封写给林徽因的信,尖锐却真切,既是对“旧情人”徐志摩的最后一声叹息,也是对后辈们的一记醒木——爱可以大胆,选择务必谨慎。