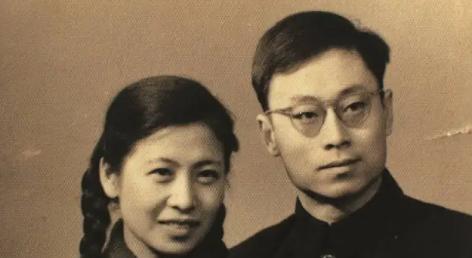

当年,于敏跟妻子说:“氢弹爆炸成功,我们买一只烤鸭庆祝庆祝吧?”妻子说:“哎呀!氢弹爆炸跟我们有啥关系,哪有钱买烤鸭,”于敏默不作声,从衣服兜里掏出一沓钱来给妻子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这个朴素至极的庆祝方式,与那震撼世界的科技成就形成了微妙而动人的对照,于敏没有盛大的庆功宴,没有镁光灯下的鲜花掌声,只有与妻子分享一只烤鸭的平淡温馨。 这一刻,浓缩了中国一代科技工作者最真实的模样:他们能创造惊天动地的伟业,却保持着最质朴的生活追求;他们改变了世界的格局,却依然守着家的温情。 这只烤鸭,最终没能出现在他们家的饭桌上。 它不是一个简单的生钱故事,而是一面镜子,照出了那个时代宏伟的国家叙事和一个普通家庭的真实生活之间,有多大的距离。 当氢弹成功的喜讯需要一个家庭式的庆祝时,它首先撞上的是一堵现实的墙,孙玉琴听完,第一反应不是高兴,而是直接问:“哪有钱啊?”她的世界里,没有国家荣誉,只有柴米油盐。 于敏没多说话,只是默默掏出一沓刚发下来的工资,这位常年为家操劳,看起来比同龄人沧桑许多的妻子,眼神先是一亮,接着又暗了下去,她急忙用手绢盖住那笔钱,那动作里藏着长年累月的拮据和不安。 这笔钱,在孙玉琴的脑子里,早就安排得明明白白,孩子们的书本费,家里欠别人的钱,还有要寄回老家的那份,哪一项都比一顿烤鸭重要,国家的功勋奖励,落到家里,首先得填满生活的窟窿,那只烤鸭,成了一个被现实无限期搁置的庆典。 其实,于敏那么想吃顿烤鸭,不只是为了庆祝,更多的是,他想补偿,补偿那些年对家庭的缺席,在他隐姓埋名的28年里,“失踪”是家常便饭,他的工作是顶级机密,一头扎进去,就得跟外界断了所有联系。 他错过了孩子长大的每个瞬间,甚至有一次任务结束回家,发现家都没了,站在空荡荡的旧房子门口,他一脸茫然,最后还是靠邻居指路才找到新家,但他终于敲开门,自己的孩子看着他,眼里全是陌生和害怕,根本不敢认。 戈壁滩的风沙和无休止的计算,早就把他折磨得脱了相,头发大把大把地掉,妻子孙玉琴看到他这副模样,没有眼泪,也没有拥抱,只是淡淡说了一句“还活着呢”,就把所有的心酸和等待都咽了下去。 就是因为团聚太难得了,于敏才想用一顿大餐来弥补,在饭桌上,他眉飞色舞地给孩子们讲烤鸭怎么做的,皮有多脆,肉有多香,讲得一家人直咽口水,他是在用一个美味的承诺,笨拙地填补自己内心巨大的亏欠。 说到底,这只烤鸭背后,是于敏和孙玉琴两种完全不同,却又彼此支撑的梦想,于敏的梦很大,是从抗日战争的炮火里生出来的,他要让“中华民族不欺负人,也不受人欺负”,为了这个梦,他可以不要名,不要利,拼上自己的健康。 孙玉琴的梦很小,丈夫问她有什么梦想,她只说:“我的梦就是全家人平平安安,”她用自己日复一日的辛劳,独自撑起整个家,为丈夫那个“大梦”守住了最稳固的后方,她从不问丈夫在做什么,只是在他回家时递上一杯热水。 那只烤鸭,就站在两个梦想的交界点上,于敏想把“大梦”的荣光带回到“小梦”里,孙玉琴却必须牺牲掉这份喜悦,来维持“小梦”的运转,他守着国,她守着家,这是他们之间无声的默契,两种牺牲,同样伟大。 很多年后,功成名就的于敏院士说,他这辈子最大的遗憾,就是“亏欠老伴太多”。 那只没吃成的烤鸭,早已变成一个符号,提醒着我们,今天我们能安稳地坐在这里,享受丰盛的晚餐,是因为有无数像他们一样的人,用自己被搁置的庆典和缺席的团圆,为我们换来了这一切。 主要信源:(商丘网—京九晚报——于敏的“烤鸭梦”;中国军网——于敏:“一切都是为了国家需要”的中国氢弹之父)