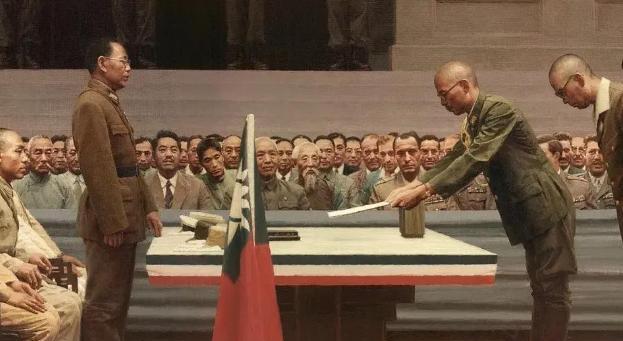

1945年,河南老农孙邦俊 “捡” 了个日本兵,不仅把人带回家,还当亲兄弟对待。47年后,日本兵拿30万元来报恩。 这段跨越国界的故事,得从当年秋天的一个集市说起。 那年秋天,河南南召县的集市特别热闹,来来往往的人都在忙着置办东西。孙邦俊攥着自己卖野菜换来的几个铜板,刚在街边摊子上买了两个热包子,打算带回家给家人分着吃。 突然,不远处的巷口传来一阵吵闹的打斗声,还有人喊打的吆喝声。孙邦俊心里纳闷,赶紧挤过围观的人群去看究竟。 这一看,他心里揪了一下:三个年轻小伙正围着一个瘦弱的少年拳打脚踢,少年被打得缩在地上,蜷成一团,连反抗的力气都没有。 再仔细看,少年后脑勺的伤口还在渗着黄脓,半边脸肿得老高,看着特别可怜。孙邦俊实在看不下去,往前一步大喊:“住手!别打了!” 一边喊,他一边把刚买的包子赶紧塞进怀里,快步冲上去挡在少年和那三个青年中间。 那三个青年见有人拦着,立马不乐意了,指着地上的少年骂:“你少多管闲事!这是日本兵!当年小鬼子害了多少人,我们打他是天经地义!” 地上的少年听到动静,慢慢抬起头,用很生硬的中文断断续续地说:“我不是…… 不是士兵……” 孙邦俊这才认真打量少年:他身上穿的军装早就破成了布条,根本遮不住身子,脚踝上还有一圈明显的血痕,一看就是被手铐磨出来的,不像是作恶的鬼子兵。 孙邦俊心一软,决定把这个少年带回家。等他领着少年到家门口时,妻子李桂荣正在灶台前熬药 —— 家里孩子身体不好,她天天都要熬药调理。 李桂荣一抬头,看见丈夫身后跟着个穿破军装的 “鬼子”,手里的药罐 “咣当” 一声掉在地上,药汁洒了一地。 李桂荣又急又气,声音都有点发颤:“咱家日子都过不下去了,连娃的学费都凑不齐,你还往家里捡日本人!这要是让村里人知道了,咱全家都得受牵连!” 孙邦俊没跟妻子争辩,只是把少年按在院子里的长凳上,找出剪刀,小心翼翼地剪开他脚上裹着的烂布条 —— 布条下面的伤口已经化脓,看着让人揪心。 后来跟少年慢慢沟通,孙邦俊才知道,他叫石田东四郎,原本是日军的后勤兵,不是前线打仗的士兵。 日本投降后,他被同伴遗弃在战场,辗转流落到南召。孙邦俊发现他时,他已经三天没吃饭,发着 40度的高烧,嘴里反复念 “妈妈”“回家”。 可救人容易,养人难。村民很快知道了这事。村长带着族老堵在孙邦俊家的门口。 村长说:“邦俊啊,你忘了小鬼子烧了你家祖屋?忘了你二叔被刺刀挑死的仇?” 孙邦俊低头给石田换药,头也不抬地说:“他才 18 岁,比咱家保杰大不了几岁。” 麻烦还在后面。孙邦俊的儿子孙保杰考上了县师范。校长把他叫到办公室,说:“你爹收留日本兵的事传开了,这学你上不成。” 17 岁的孙保杰跪在雪地里求父亲:“把那个鬼子赶走,我就能上学了!” 孙邦俊把石田往身后一藏,说:“要赶,连我一起赶!” 时间到了 1962 年冬天。孙邦俊躺在病床上,抓着孙保杰的手喘气:“保杰啊,我死后,你把东四郎当亲爹待……” 孙保杰含着泪点头。 这时的石田已经能说些简单的中文。他跪在床前磕头,说:“大哥…… 放心。” 没人想到,这声 “大哥”,他一叫就是 30 年。 转机出现在 1992 年春天。日本访华团到南阳考察,团长津田康道在酒桌上听说了这事。他连夜赶到孙家,看见正在喂鸡的石田。 津田康道突然用关西腔喊:“东四郎!我是康道啊!” 两个老人抱在一起痛哭。原来,他们是广岛的同乡,1943 年一起被征召入伍。 石田的家人从日本赶来接他。当时孙保杰正在田里锄草。石田的儿子扑通一声跪下,说:“孙桑,这是 30 万,请务必收下!” 孙保杰把支票推回去,说:“我爹临终前说,救人不是为了钱。” 这事传回日本,引发了轰动。《读卖新闻》用整版报道这个 “跨越半个世纪的善意”。日本政府破例给孙保杰的孙子提供了留学名额。 后来,孙家人带着石田回日本探亲,把那 30 万全部捐给了广岛的和平纪念馆。 2004 年,石田东四郎在南召去世。他的遗物里,有一张泛黄的照片。照片上,孙邦俊蹲在灶前熬药,石田靠在门框上笑,背后是 1950 年的春联 “四海升平”。 石田在孙家住了几十年,和孙家的感情越来越深。孙邦俊去世后,孙保杰真的把他当亲爹照顾。这份情,跨越了国籍,也跨越了岁月。 石田找到家人后,想用钱报答,孙保杰却拒绝了。还把钱捐给和平纪念馆,这份格局,让人敬佩。 石田最后选择在南召去世,因为这里早已是他的家。 素材主要来源:《河南抗日战争史》《南召县志》等

浩然正气

[点赞][点赞][点赞]