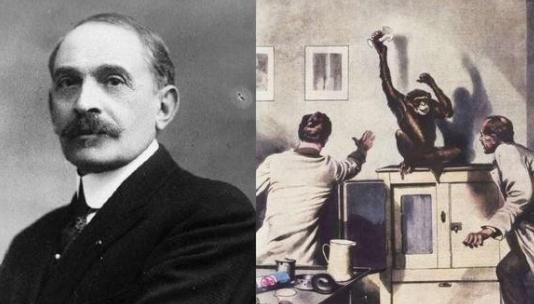

他执着于把猴睾丸移植到男性体内,1920年,一位74岁的老人自愿接受了实验,谁料,他竟然真的成功了。 沃罗诺夫本人并不算高大,戴着一副厚厚的眼镜,总是穿着白色医生袍,嘴角常带着微笑,眼神却透露出几分执着的狂热。 他的办公室里摆满了书籍、解剖图和动物标本,而最显眼的,是几只静静躺在笼子里的猴子——沃罗诺夫特意从意大利养殖场运来的“实验材料”,为了确保手术的稳定供应。 一天上午,一位身形瘦削、步履蹒跚的老人缓缓走进了沃罗诺夫的实验室。他的衣衫略显破旧,肩膀微微耸着,仿佛连呼吸都带着沉重的负担。 老人自报年龄,七十四岁,这个数字在他脸上清晰可见——深深的皱纹刻在额头与眼角,手指关节突起,微微颤抖。他的目光空洞,似乎多年失去了对生活的兴趣。 “活着……已经没有什么意思了。”老人低声说道,声音带着沙哑,仿佛每个字都费尽了全身力气。 他叹了口气,提起自己的妻子:“她早已去世……我一个人,日子过得空荡荡的。”他眼角微微湿润,却又迅速抹去,不想让自己显得脆弱。 老人停顿了一下,语气中带着一丝无奈与渴望:“我年纪大了,身体也越来越差,做什么都没有力气……听说您可以帮人做手术,也许……我还能有一次机会。” 沃罗诺夫站在手术室中央,身旁摆放着各种冷冰冰的仪器,铜质管道和玻璃瓶反射着昏黄的灯光。 他面色凝重,但语气却透着激情与笃定,向老人描绘着手术的可能性:通过移植年轻动物的器官,能够刺激衰老的身体恢复活力,延缓衰老的进程,甚至让人重新体验青春的力量。 老人听着,眼神愈发坚定,仿佛看到了自己曾经年轻时的风采,他紧握着手杖,微微点头,声音沙哑却异常清晰:“做吧,我想再活一次。” 手术当天,手术室弥漫着酒精和消毒液的味道,沃罗诺夫的助手紧张地递送器械,而沃罗诺夫本人则全神贯注,手握手术刀,心中充满期待与不安。 手术进行了数小时,复杂而微妙,每一个步骤都需要精准掌控。最终,手术完成,老人被送入恢复室。 几周后,奇迹似乎真的发生了。老人走出病房时,步伐稳健,眼神明亮,面色红润。他笑着对护士说:“我感觉自己像换了一个人。” 几天后,他甚至自己划船出湖,动作敏捷有力,完全不像一个74岁的老人。这件事很快传开,沃罗诺夫的小诊所迎来了络绎不绝的富豪和名流,他们纷纷要求手术,希望重拾年轻的力量。 1923年的伦敦医学会议上,沃罗诺夫展示了手术前后的照片。 屏幕上,衰老的老人和焕发精神的老人形成鲜明对比。底下的观众几乎失声,尤其是那些坐在前排、满脸期盼的富豪们,他们的眼神中充满了羡慕与渴望。 会议结束后,许多人排起长队,希望立刻预约手术。沃罗诺夫顺势在意大利开设了猴子养殖场,保证手术所需睾丸供应充足,生意红火到了极点。 1920年代末,科学家开始仔细研究沃罗诺夫的手术。他们发现,移植的猴子睾丸根本无法与人体融合,反而被免疫系统识别为外来物质而排斥。 患者体内留下的,只是疤痕和感染的隐患。那些最初宣称自己焕发青春的老人,不到半年就出现了不同程度的健康问题,而“划船、精神焕发”的感觉,也随着心理作用的消退而消散。 社会舆论开始反转。一些医学期刊严厉批评沃罗诺夫的实验,指出其缺乏科学依据,手术风险极高。患者家属甚至控告沃罗诺夫,指责手术带来了健康隐患。 沃罗诺夫的声誉从传奇降为争议人物,诊所的门庭不再熙攘,富豪们也开始谨慎,许多人选择放弃手术。 尽管如此,沃罗诺夫仍然坚持自己的理论,他坚信科学探索必须勇于冒险。他继续手术,只是规模远不如当年,猴子养殖场仍旧运作,但再也没有了初期的辉煌。 沃罗诺夫晚年的日子里,常独自一人在实验室里记录数据,望着笼中静静的猴子,眼中闪过一丝执着与遗憾。 他的一生,是对人类青春渴望的极端实践,也是科学与心理期待交织下的悲喜传奇。