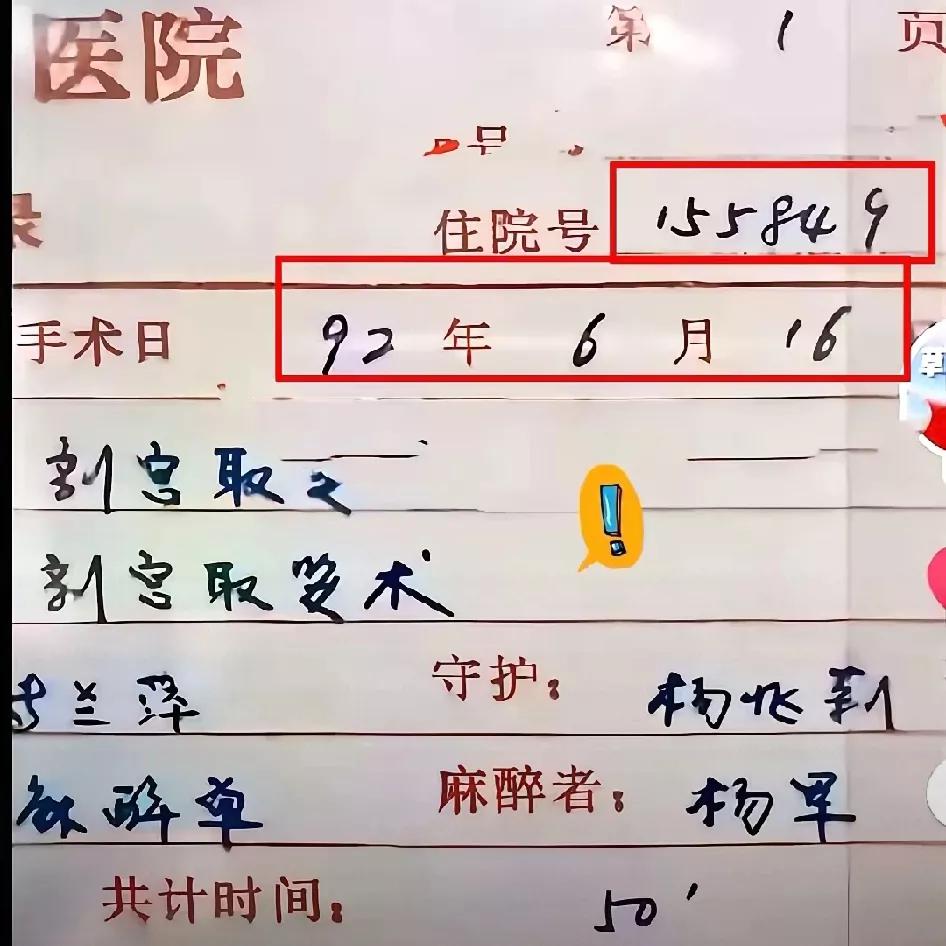

2015年,在京煤集团总医院霸占了病床3年的“钉子户”,被法院强制腾退床位,然而当法官掀开被子后,在场的所有人都惊呆了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2015年冬天,北京京煤集团总医院的一个普通病房里发生了一幕让所有人震惊的场景,执行人员走进来,法官掀开被子,众人看到陈志强的四肢被铁链紧紧锁在病床架上,这究竟是怎么回事呢? 事情还要从几年前说起,陈志强因为一次意外受伤被送进医院,接受了手术,医生的判断是恢复情况良好,只需静养一段时间就可以回家。 可术后没多久,他出现了水肿和疼痛,被诊断为并发症,经过调整治疗后各项指标恢复正常,医生确认没有继续住院的必要。 但从那时起,他的态度突然变了,坚称腿没治好,不能出院,觉得医院出了问题要为自己负责。 他没有配合安排,反而把病房当成了家,锅碗瓢盆、小家电陆续搬进来,生活用品一应俱全,床位成了长期据守的位置。 这一待就是整整三年,医院多次下达出院通知,医生、护士、社工和心理医生轮流劝说,足足二十多次提醒都没有效果,陈志强依旧重复着一句话,认为自己不能走。 监控里他能下床行走,病房里却一副虚弱模样,白天是拄拐呻吟的病人,夜里却能悄悄走动,两种状态的反差,成了整个事件最具讽刺意味的地方。 与此同时,医院的压力越来越大,一张床位被长期霸占,其他急需治疗的患者只能苦等,北京当时的床位周转速度本就紧张,这样的长期占用让资源更加紧缺。 陈志强的家庭并没有化解问题,反而加剧了矛盾,妻子和儿子都站在他这一边,不时在病房里与医护人员争执,儿子拿着手机拍摄,妻子不断声称要曝光医院。 对于他们来说,医院不仅是治疗场所,更成了生活的依赖,陈志强受伤后失去了经济来源,生计受阻,家里关系紧张,病床反倒成了避风港,吃住有人照应,比家里还稳妥,这种心理依赖,让他更不愿意走出医院。 医院一再劝说无果,只能把问题交到法院,2014年底,法院判决要求陈志强限期腾退病床并承担费用,但他始终不执行,甚至用铁链把自己锁在病床上,法官多次上门劝解,他的态度依旧僵硬。 2015年冬,法院决定强制执行,执行人员、法警和医院工作人员一起进入病房,面对的不仅是被锁住的病人,还有情绪激动的家属。 妻子歇斯底里阻拦,家属和法警爆发冲突,现场一度混乱,直到铁链被工具剪断,陈志强才被抬上轮椅带走。 当时的执行震撼之处不只是铁链本身,而是它承载的意义,那根铁链表面上锁住了一张病床,实际上锁住的是恐惧和不信任,陈志强对医疗失去信心,怀疑医院隐瞒问题,把身体的不适放大成了无法痊愈的想象。 他对未来没有安全感,才选择用占据床位的方式来寻求保障,与此同时,这根铁链也象征着资源的被绑架。 一张公共病床被个人长期占有,意味着无数患者失去了治疗机会,最后,它还代表了制度执行的困境,医院不敢贸然驱逐,法院不得不以强制措施收场。 事件在社会上引发巨大争议,陈志强的儿子将执行过程录制并发布到网上,视频很快引来大量评论,有人同情患者,觉得他是受害者;也有人指责医院,怀疑存在医疗隐情。 舆论迅速发酵,医院不得不公开病历和监控录像,证明患者早已恢复,身体并无大碍,这场信息不对称的较量,让医患关系的裂痕更加明显,即使证据公开,信任的缺口也不是一时可以弥补的。 在整个背景下,京煤集团总医院不仅要面对个案的冲突,还要承受资源紧张的系统性压力,那几年,北京大医院床位利用率极高,患者等待现象普遍存在。 一张床被占用三年,所产生的社会代价远不止一名患者的坚持,个体的困境与公共的需求在这里形成尖锐对立。 最终法律成为唯一的解决途径,法院判决、强制执行,法警剪断铁链,这些动作象征着法律底线的不可退让。 个体的遭遇可以理解,但不能凌驾于公共利益之上,公共资源属于所有人,任何人都没有无限占用的权利,铁链最终被剪断,病床重新回到医疗体系的循环里。 陈志强离开医院后,事件留下的却不仅仅是一个法律案例,它折射出医疗纠纷处理中的难点,展示了医患信任危机的现实,也让社会重新审视资源分配与制度执行的关系。 此后,相关部门推动了《医疗纠纷预防和处理条例》等规范,地方卫生系统也出台措施整治公共资源占用,数据显示,近年来纠纷调解的成功率逐步提升,这说明制度在努力修复裂痕。 那张床最终空了下来,但它留给社会的记忆很沉重,三年的对峙,一次强制执行,一根铁链,背后是个体的焦虑、家庭的无助、医院的无奈和制度的考验。 它让人明白,公平和正义不能被个人困境所替代,法律最终要为公共利益托底,铁链能锁住病床,却锁不住秩序的回归,社会要走向和谐,真正需要被剪断的,是误解、恐惧和不信任。 信源:央视网——患者霸占医院床位3年 用铁链锁床被法警抬走