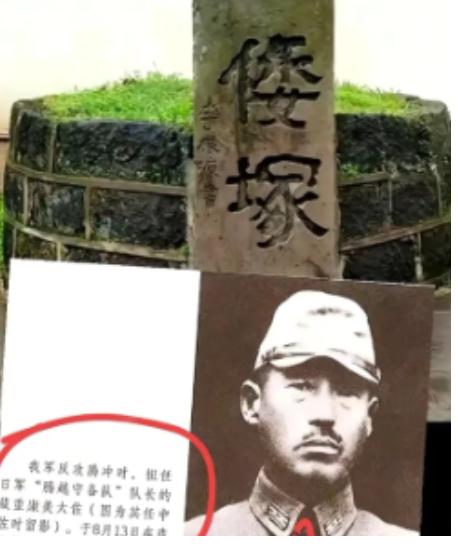

[微风]腾冲县政府第 7 次接到日方函件!对方提出投 3.5 亿修高速,想换藏重康美战犯遗骸,日本人打 1972 年起就惦记着把这具遗骸带回去,几十年换着法子试探 —— 派所谓 “遗族” 献花、放话投资修路,结果怎样? 腾冲的回应从来就一个字:不!这不是做买卖,是民族尊严的底线。 薄薄的纸张,承载的却是3.5亿人民币的投资承诺和一项令人心头发沉的请求——日方用这笔钱修建高速公路,只为换回一具深埋在国殇墓园下的遗骸,那个名叫藏重康美的日军联队长。 窗外,滇西的阳光明媚,可办公室里的空气却仿佛凝固了,沉甸甸的,像一块压在心口的石头。这封信,不过是几十年来漫长拉锯的又一次回响,一个早已被预料到的音符。 时光倒流回1944年的腾冲,那片土地浸透了血与火。中国远征军将士们以血肉之躯,在焦土与硝烟中寸寸争夺,将侵略者赶出了这座边陲重镇。藏重康美,作为日军第148联队的指挥官,正是在这场惨烈的战役中毙命。他的结局,并非默默无闻地消失在历史尘埃里。 战后,腾冲人民在国殇墓园中,为铭记那段浴血抗争的历史,也为警示后人,特意塑造了四个象征侵略者罪行的跪像。 藏重康美的名字,便与其中一尊紧紧相连,他的遗骸,也永远地留在了这片他曾践踏、最终又倒下的土地上。这并非简单的埋葬,而是一种无声的审判,一个民族对侵略者最深沉的铭记。 然而,对于某些日本人来说,这具遗骸似乎成了无法释怀的执念。早在1972年,中日邦交正常化不久,试探的触角便已悄然伸出。 他们打着“遗族”的旗号,带着鲜花来到墓园,姿态谦恭,言辞恳切,试图用“人道”的名义软化那坚硬的历史。献花的身影来了又去,墓园里的青草绿了又黄,跪像依旧沉默地矗立着。献花不成,便换法子。投资,成了他们屡试不爽的筹码。 1997年,一家日本企业抛出了10亿人民币的巨额投资计划,目标直指腾冲的经济发展。这诱惑不可谓不大,边陲小城渴盼发展的心弦被拨动。 可就在腾冲上下准备接洽,憧憬着美好未来时,日方却亮出了真正的底牌——拆除那四个日军跪像。这哪里是投资?分明是用金钱涂抹历史的交易! 腾冲政府的回应斩钉截铁,没有丝毫犹豫:可以谈,但需答应三个条件。这三个条件,像三把钥匙,却偏偏打不开日方想要的那扇门。最终,10亿投资化为泡影,跪像依然在阳光下昭示着历史的重量。 时间来到更近的年代,日方的策略似乎更“务实”了。他们不再执着于拆除所有跪像,而是将目标缩小,精准聚焦于藏重康美一人。于是,便有了这第7封函件。 3.5亿,修高速,只换一具骨头。条件看似“优惠”,实则用心昭然——试图用经济利益撬动民族记忆的基石,为战犯“正名”,为侵略历史“漂白”。 这封信,像一块投入平静湖面的石头,激起的不是涟漪,而是磐石般的坚定。腾冲县政府的工作人员,面对这熟悉的套路,心中早已了然。他们拿起公章,没有长篇大论的驳斥,没有情绪激动的言辞,只是稳稳地、用力地,将那鲜红的印章,清晰地盖在了函件上那个最关键的字——“不”上。 一个“不”字,力重千钧,盖住了3.5亿的诱惑,盖住了几十年的纠缠,更盖住了任何试图模糊历史、挑战尊严的妄想。这红色的印记,是腾冲的答案,也是历史的回声。 函件被退了回去,带着那个醒目的红章“不”。国殇墓园里,松柏苍翠,那四尊跪像在岁月的风霜中愈发肃穆。藏重康美的遗骸,依旧静静地躺在异国的土地下,与那些他曾经杀害的无辜者、与那些为驱逐他而牺牲的英魂,共同构成这片土地无法分割的历史记忆。 日方的试探或许不会停止,未来的某一天,可能还会有第8封、第9封函件,带着新的筹码、新的说辞。但腾冲的回应,早已刻在国殇墓园的每一块砖石上,融在滇西的每一缕风中。那不是一个可以讨价还价的商品,那是一个民族用鲜血和生命捍卫的底线。 当金钱试图丈量历史的重量,当投资企图赎买战争的罪责,腾冲的答案永远只有一个字,简单,却重如泰山。这“不”字背后,藏着多少不为人知的坚持与守护?或许,只有那沉默的跪像和长眠的英灵才真正知晓。