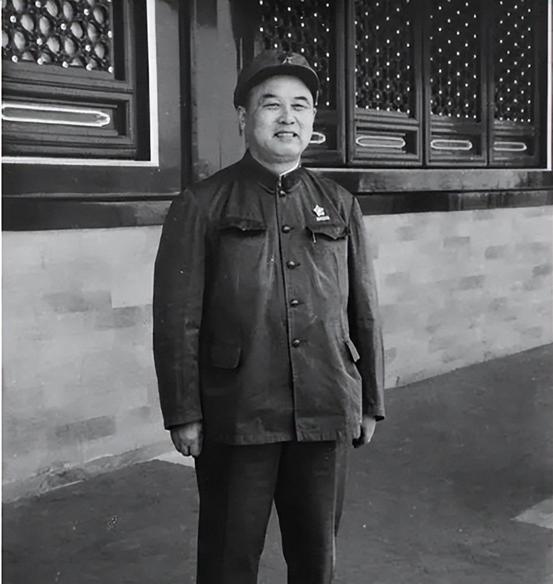

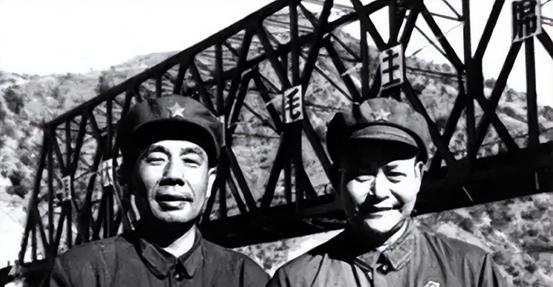

这两位少将任省委书记,被提拔到军委工作,主席:地方职务不能免 “1968年初春的一个晚上,毛主席在湘江厅突然说:‘这两个人,地方的担子先别卸。’”一句简短指令,让在座的几位中央首长愣了半秒,却也立刻明白,主席说的“这两个人”,正是少将军衔的刘贤权和李德生。 军衔只是“少将”,但职务却是省委一把手,还要兼顾军委日常运转,这种配置在当时并不常见。回溯两人的履历就会发现,他们之所以被迅速提拔,与1967年的两场棘手事件息息相关。刘贤权当时身在青海,李德生则驻扎安徽,两地都因派性武斗而血案频发。 青海事件爆发后,省军区一度陷入混乱:司令被夺权,副司令拥一派群众压另一派。几天里,西宁街头枪声不断。刘贤权临危受命返岗,第一件事不是清洗队伍,而是拉来一批军医给伤员止血。“先救人,再谈立场。”他当众撂下这句话,颇有震慑力。随后,他让双方代表坐进简陋会议室,把武器先封存,又把粮油调拨指标摆在桌面——“谁耽误春耕,谁就是敌人”。在人心浮动的当口,这句土话反倒管用,两周后,青海大规模冲突戛然而止。 几乎同一时段,安徽也打得厉害。12军军长李德生奉命进驻后,一反“站队压一派”的惯例,他让部队背着步枪空膛上街,只在枪口插红布条,提醒士兵“骂不还口,打不还手”。当地人认为他软弱,可没过多久,这股“软中带硬”的韧劲起了作用:武器被集中保管,两派代表被请到军营吃“大锅饭”,李德生只留一句话:“饭桌上不谈口号,只谈耕牛和秧苗。”三天之后,最顽固的骨干也开始泄劲。 这些处理方式看似稀松,却踩中了当时最紧要的“稳生产”节点。青海和安徽相继平息后,粮食征购任务完成率翻番,中央自然注意到了这两位少将的手腕。于是,1968年,刘贤权被调任铁道兵政委兼司令员,李德生则进京接掌总政治部,同时兼任北京军区司令。就这样,两位少将跻身军委办事组核心。 有人以为升到中央就可以卸下地方职务,两人也抱着同样想法,便将“辞去省委书记”写进报告。毛主席看完却在扉页批了八个大字:“一个也不同意免去”。原因何在?最直接的一条:军队干部跨地方,能减少派性色彩;更深层的考虑则是,树立样板,以静制动。中央需要在动荡期给地方干部一个清晰信号——“能者多劳,不分军地”。 接下来几年里,两人在不同战线上延续着“多面手”标签。刘贤权负责北京地铁一期施工,那是国内第一条地下铁路,缺人手,他按程序从外地调来四个营。确实只是四个营,可有人背后起哄,说成“私调部队进京”。风波越闹越大,他被迫改任济南军区副司令。 李德生的处境也好不到哪去。1973年,八大军区司令员对调,他从北京调往沈阳。表面平调,实则被扣上“架空地方党委”的帽子。沈阳军区事务繁多,他轻描淡写一句:“枪要擦亮,门要敞开”,表态止于此,但执行起来依旧细腻——把军区仓库腾出一半作民兵训练场,又拿指挥所改成农机展厅,这些操作虽不起眼,却缓解了当时东北的军地矛盾。 1978年,刘贤权退居二线,结束近四十年的戎马与行政交织生涯。李德生则坚守到1990年才正式离休。任职期间,他们俩的军衔从未再往上升半级,却一直坐在关键岗位。这种“职务高、军衔低”的错位,恰体现了非常时期的鲜明特点:用人看战功,更看稳定局面的能力。 回顾这段经历,有个细节常被忽略。两人进军委之前,谁也没想到“省委书记”这个头衔会跟随如此之久。刘贤权私下同友人说过一句:“挂着省委书记的牌子,干的却是全国活儿,累是累,但跑得开。”这句大白话,道出了当年中央的微妙策略——让业务骨干保持地方覆盖面,既能对冲派系,也能保证基层仍有“说得上话”的熟面孔。 值得一提的是,两位少将的职业曲线告诉世人:在那段特殊年代,个人晋升并不完全取决于军衔或资历,更要看能否在关键场合做“灭火队长”。他们的成功与受挫,都与此密切相关。刘贤权的“四个营”事件、李德生的“对调”风波,看似偶然,实则是极度敏感的大环境对个人决策的即时反馈。 军史研究者后来评价,1968至1971年的军委办事组核心层,兼具“年轻化”和“基层历练”双重标签,而刘贤权、李德生就是其中最典型的代表。两人身上的共同点至少有三条:地方见底子、作风够务实、关键时刻敢担当。主席当年那句“地方职务不能免”,并非权宜之计,而是一种制度化的试验。 时代更替,他们的名字渐渐淡出大众视线,不过,青海平乱的“先救人”与安徽稳局的“空膛警戒”,依旧被不少地方党史馆当作案例陈列。对研究组织用人模式的人而言,刘、李二将的经历极具样本价值:当上级决策需要在复杂多变的政治气候里平衡军地、平衡派性、平衡发展时,“双肩挑”干部或许是最有效的拐点。