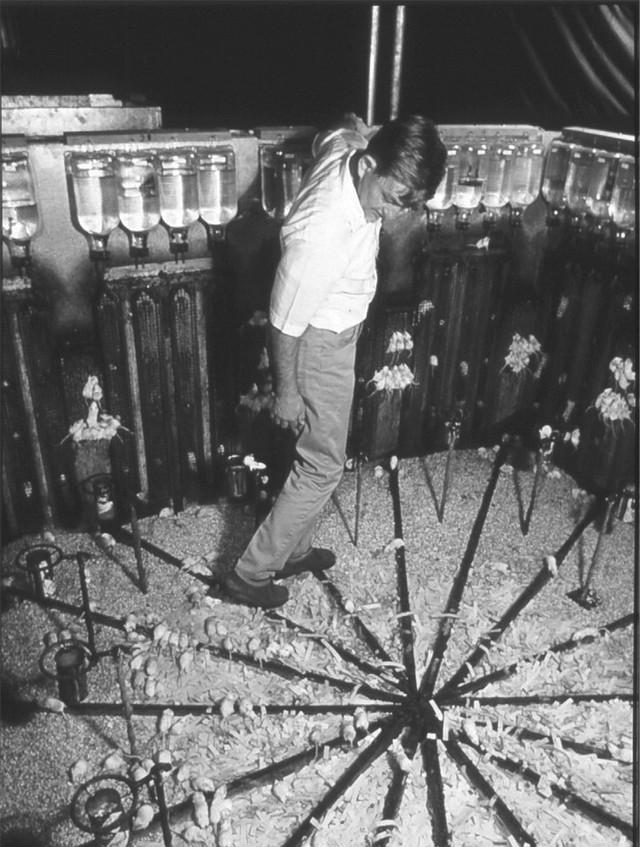

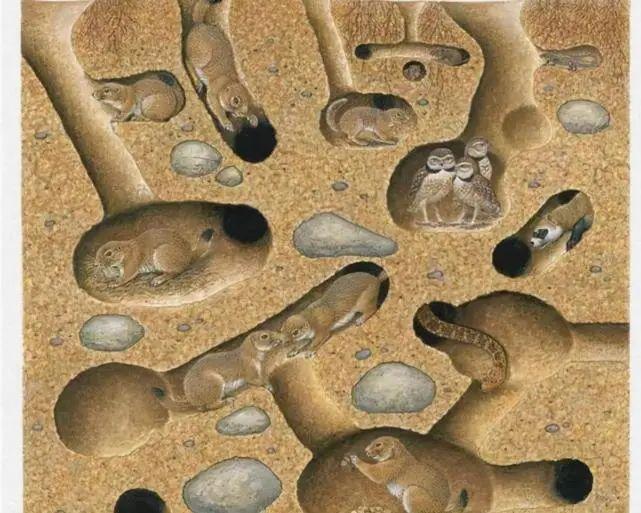

1970年,霍恩做过恐怖无比的实验,就是在一个没有天敌,没有疾病,食物和水都无限量供应的天堂里,动物最终的命运会是怎样的,结果让人感到不寒而栗。 1968年,卡尔霍恩启动“25号宇宙”项目,在马里兰州普尔斯维尔郊外建造一个9英尺见方的金属围栏,高4.5英尺,四壁光滑,分成四个象限,每个有64个巢箱,多层平台连接隧道。16个食物漏斗从顶部掉谷粒,饮水管墙边安装,温度恒定,空气流通,定期消毒。没有捕食者和病菌,理论容量3840只老鼠。他引入四对挪威鼠,共八只成年个体。起初,种群增长顺利,第一批幼鼠第104天出生,到第315天总数620只,每55天翻倍。围栏内老鼠聚集食物点,巢箱挤满家族。空间还够用,轻微推搡没酿成大冲突。这阶段显示出资源充足下的繁荣,但卡尔霍恩知道,密度增加会带来转折。 增长继续,第560天总数2200只,围栏拥挤不堪,雄鼠争斗加剧,受伤者退缩角落。雌鼠难守护后代,许多幼鼠被踩踏死亡。食物堆积发霉,水槽长绿斑。尽管供应无限,社会结构瓦解。一些雄鼠无法维持领地,被驱赶。雌鼠攻击新生儿,导致高死亡率。非主导雄鼠冲突频发。部分老鼠退隐,反复梳理毛发,忽略周围。还有“美丽者”群体,毛发光滑,却避开互动,不参与繁殖。第600天后,最后一窝幼鼠出生,雌鼠停止怀孕,雄鼠放弃求偶。氛围压抑,老鼠动作迟缓,暴力零星爆发,空气混杂腐臭。 种群开始衰减,第920天死亡率上升,尸体散落无人清理。幸存者更孤立,“美丽者”增多,不繁殖。环境死气沉沉,食物继续掉落无人碰,水管滴水回荡。第1780天,仅剩几只衰弱个体,最终灭绝。卡尔霍恩记录全程,用相机拍摄,笔记本标注计数和行为日志。这个项目揭示密度压力下社会崩坏,从和谐到混乱,再到消亡。围栏提供无限资源,却因空间局限引发连锁反应,导致行为异常和种群崩溃。其实,这不光是老鼠的事,联想到人类城市,你会觉得挺现实的。 卡尔霍恩把这个叫“行为沉沦”,意思是极度拥挤下正常社会行为崩盘。他早年从城市鼠群观察到类似迹象,但实验室让数据更精确。实验前,他做过多个小规模测试,比如“宇宙1”到“24”,逐步优化设计。Universe 25是巅峰,持续四年,数据详尽。过程中,他调整变量,确保无外部干扰。结果显示,即使资源无限,密度过高也会破坏繁殖和社会规范。雄鼠暴力,雌鼠忽视后代,“美丽者”自闭,这些模式反复出现。卡尔霍恩用图表展示增长曲线,从指数上升到峰值,再到急剧下降。这提醒人们,完美环境不等于可持续。 实验影响深远,1973年卡尔霍恩发表《死亡平方:鼠类种群的爆发增长与灭绝》,附围栏照片和曲线。学术界热议,许多专家在会议引用,联想到城市扩张。他去大学演讲,用幻灯片展示阶段转变。1970年代,项目上科学杂志封面,标题警示乌托邦破灭。他的想法延伸到流行文化,激发小说和电影探讨主题。有人批评老鼠模型太简单,不能直接套人类,但卡尔霍恩坚持,密度是关键因素。其实,现在看城市拥堵,你会想,他的观察挺准的。 退休后,1984年卡尔霍恩离开国家卫生研究院,住简易住所,书房堆满旧档案。他继续小测试,调整参数找密度缓解办法,时常检查实验箱。1995年9月7日,他和妻子旅行中突发中风去世,享年78岁。临终前,捐赠记录给国家医学图书馆和美国遗产中心,包括日志和照片。他的工作渐离主流,却在人口学留下印记,促使学者审视资源丰裕的风险。Universe 25像个警钟,提醒别只盯物质。 卡尔霍恩的研究不止老鼠,还涉及人类行为推断。他1970年代写论文,讨论“行为沉沦”对社会的启示。媒体报道时,常夸大成“鼠类地狱”,但他强调科学性。晚年,他反思实验,尝试新设计如增加出口或分区,看是否避免崩溃。结果显示,空间设计能缓解,但密度极限仍存。这让他的遗产更丰富,不只是警告,还有解决方案探索。其实,现代城市规划有时参考这些思路,避免过度集中。 整个实验过程,卡尔霍恩保持客观,数据驱动。他没夸大结果,而是用事实说话。Universe 25从1968到1972,跨越四年,记录上万数据点。灭绝后,他分析原因:社会角色崩坏导致繁殖停滞。即使移出幸存者到新环境,它们也不恢复正常。这点最惊人,显示损伤永久。学者后来复盘,确认密度是核心变量。卡尔霍恩的笔记本现在档案馆,供研究用。想想看,这实验虽旧,但对当下人口问题仍有借鉴。