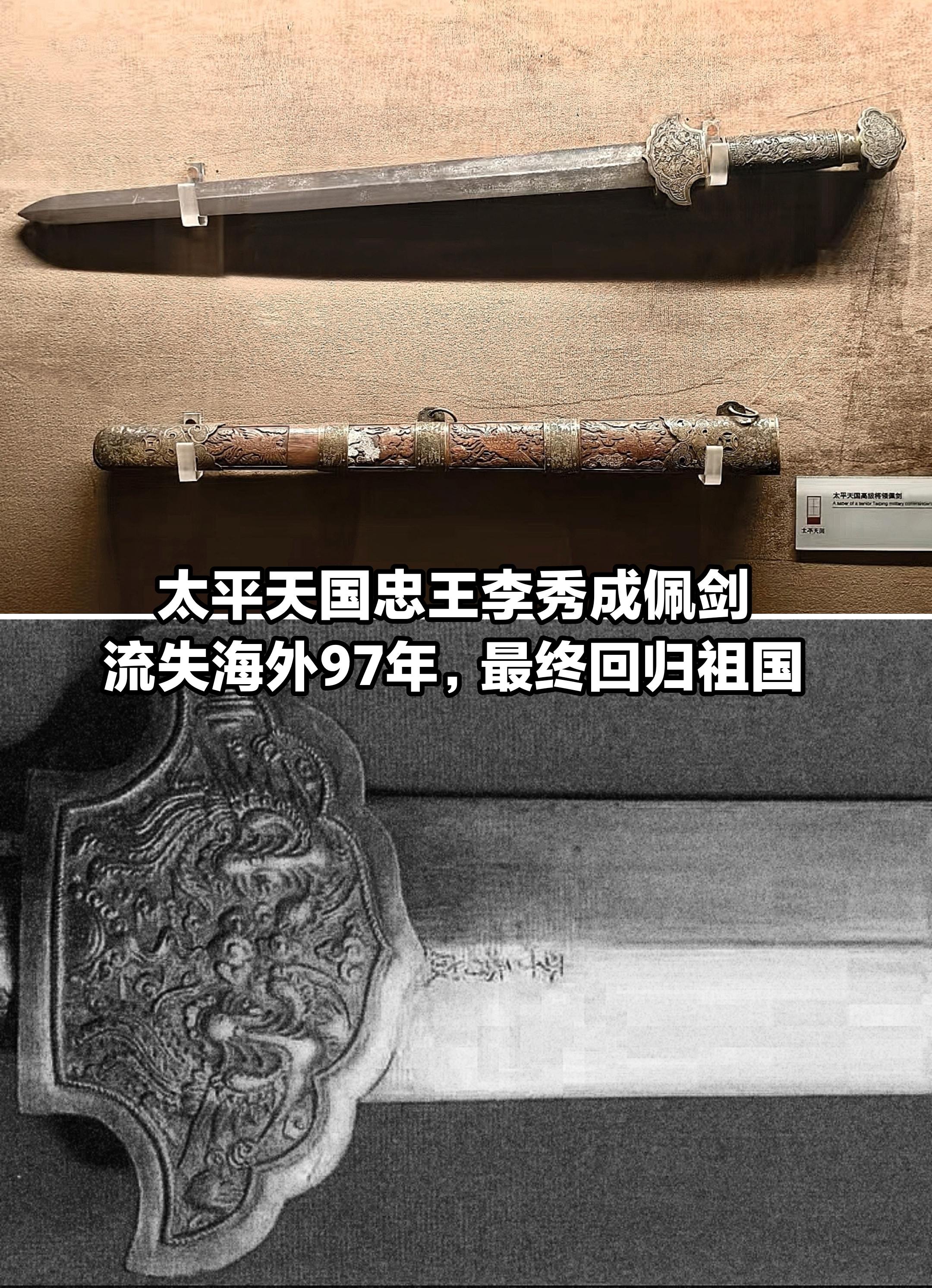

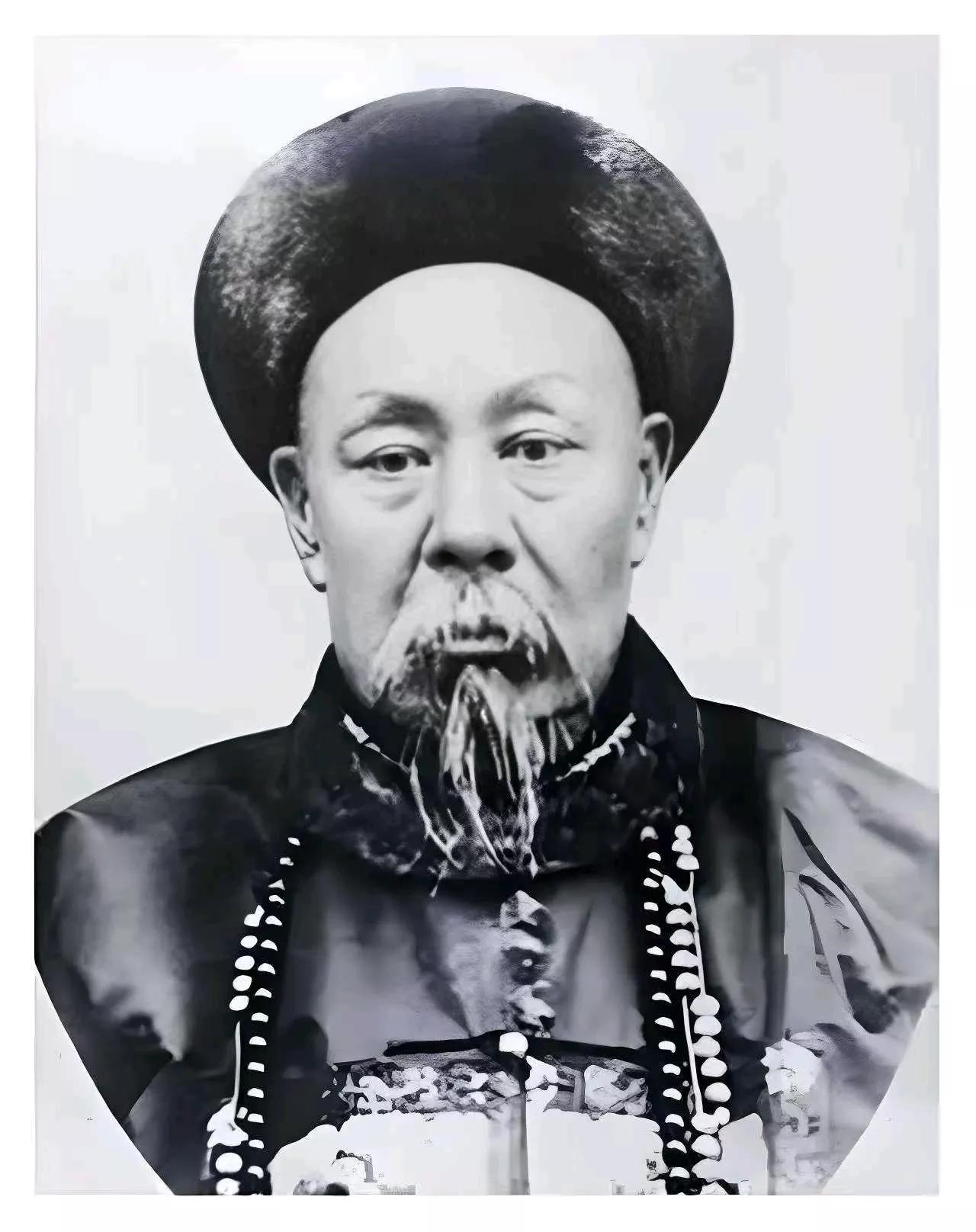

太平天国打了14年,为何没有一支骑兵?是太平军不会骑马,不能驾驭战马的吗?1851年金田起义,太平军才2万人,一半是家属,战士几乎都是步兵,骑兵没有。1853年定都南京,精兵悍将6万人,也是步兵,以及一万多艘民船舰队。 “史书凌轩阁”用这篇文章,来聊聊一个特别有意思的历史问题:太平天国运动轰轰烈烈打了十四年,纵横大半个中国,但你会发现一个奇怪的现象——他们几乎没有像样的骑兵部队。 这不是说他们不想有,而是真的搞不起来。为啥呢?咱们得从头慢慢说。 太平天国起家的地方是广西金田一带,那地方山多水多,就是不太产马。 1851年起义刚开始的时候,总人数大概两万左右,其中一半还是随军家属,真正能打仗的人不多。更重要的是,这些人绝大多数都是贫苦农民、烧炭工人、小商贩,别说骑马打仗了,很多人连马都没摸过几次。 广西本来也不是养马的地方,偶尔有几匹马,那也是拉车驮货的,跟战马完全不沾边。 所以你想想,起步阶段要人没人、要马没马,怎么可能组建骑兵? 等到了1853年,太平军打下南京定为都城,这时候实力强多了,精兵强将少说也有六万人。 但仔细一看,主力还是步兵,再加上一支靠一万多艘民船组建起来的水师。 这时候他们控制了最富庶的长江中下游地区,按理说应该有点条件搞骑兵了吧?但还是没有。 这就得说到第二个关键原因:江南根本不适合养战马。 咱们历史上,真正的好马都来自北方。西北的河套地区、东北的草原、华北的平原,才是产马的地方。江南水网密布、气候湿热,种水稻养鱼虾还行,养马真不是那块料。就算费尽心思弄来几匹马,在这种环境下也容易生病,根本养不成膘肥体壮的战马。 再说得实在点,太平军从起兵到定都南京,一路打的都是运动战、攻城战,经常需要长途奔袭。但他们行军靠的是什么?是两条腿!太平军步兵的急行军能力是出了名的,经常能日行百里,清军都追不上。这种情况下,他们可能也没觉得特别需要骑兵。 但问题很快就暴露出来了。太平天国后来组织北伐,一直打到天津附近。到了华北平原,一马平川的地形,没有骑兵的劣势就完全暴露了。 清军的蒙古马队来去如风,打了就跑,跑了又来,太平军根本追不上、打不着、防不住。北伐军最后全军覆没,缺少骑兵是个重要原因。 有人可能会问:太平军这么能打,就不能从敌人手里抢马吗?确实抢过,但问题没那么简单。骑马打仗是个技术活,不是有马就能当骑兵的。 从挑选战马、训练骑术,到马上格斗、集团冲锋,这一套体系没有几年时间根本练不出来。太平军起兵后一直处在连续作战的状态,今天在这里打仗,明天就要转移,根本没时间系统训练骑兵。 而且战马不是拉来就能用的。普通的驮马、农用马听到炮声枪声容易受惊,根本上不了战场。真正的战马需要从小训练,成本高、周期长。太平军最缺的就是时间和系统训练的条件。 还有一个容易被忽略的因素:太平军的主要对手是曾国藩的湘军。湘军主要是步兵和水师,骑兵也不多。所以在主要战场上,太平军没吃太大亏。但等到后来李鸿章组建淮军、左宗棠组建楚军,特别是后来清廷调来蒙古马队之后,太平军就越来越被动了。 最后说到底,太平天国没有骑兵,根本原因是“先天不足,后天失调”。起家的地方不产马,起家的人不会骑马,发展的地方不适合养马,一直打仗没时间练骑兵。等到后期意识到需要骑兵的时候,已经来不及了。 和太平天国形成鲜明对比的是朱元璋。同样起兵于南方,朱元璋从一开始就高度重视骑兵建设。他不仅大力搜罗战马,更关键的是想办法挖来北方骑兵人才——比如招降蒙古骑兵、重用汉族骑术专家。打陈友谅时,他的水师固然厉害,但真正决战时刻,往往靠骑兵突击一锤定音。后来北伐元朝,徐达、常遇春能横扫中原,靠的就是一支训练有素的精锐骑兵。 朱元璋的高明之处在于:他明白在冷兵器时代,没有骑兵就等于没有战略主动权。所以哪怕在江南水乡起步,他也肯砸资源、花时间打造骑兵。反观太平天国,纵横十四年却始终靠两条腿打仗,到了华北平原立刻被动挨打。这种战略短视,注定了他们难以真正推翻清朝。两者对比,高下立判。 历史没有如果,但我们可以想象一下:如果太平军有一支强大的骑兵,也许北伐就能成功,也许就能拿下北京,也许历史就会改写。但现实是,没有就是没有。这成了太平天国军事上的一个致命短板,也是这个轰轰烈烈的起义最终失败的重要原因之一。 从这个角度看历史,你会发现很多时候成败就在这些看起来不起眼的细节里。战马问题背后,其实是资源问题、地理问题、时间问题。太平天国的故事告诉我们:光有一腔热血是不够的,现实条件往往决定着你能走多远。

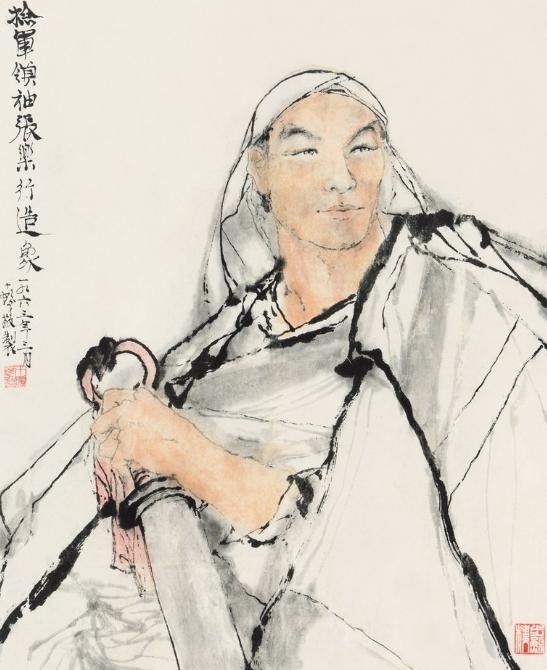

致敬乌雅兆惠

谁支持太平神棍,就让他一切财产归省库。他和他媳妇,男女分营。三年以后,多两个大胖小子。