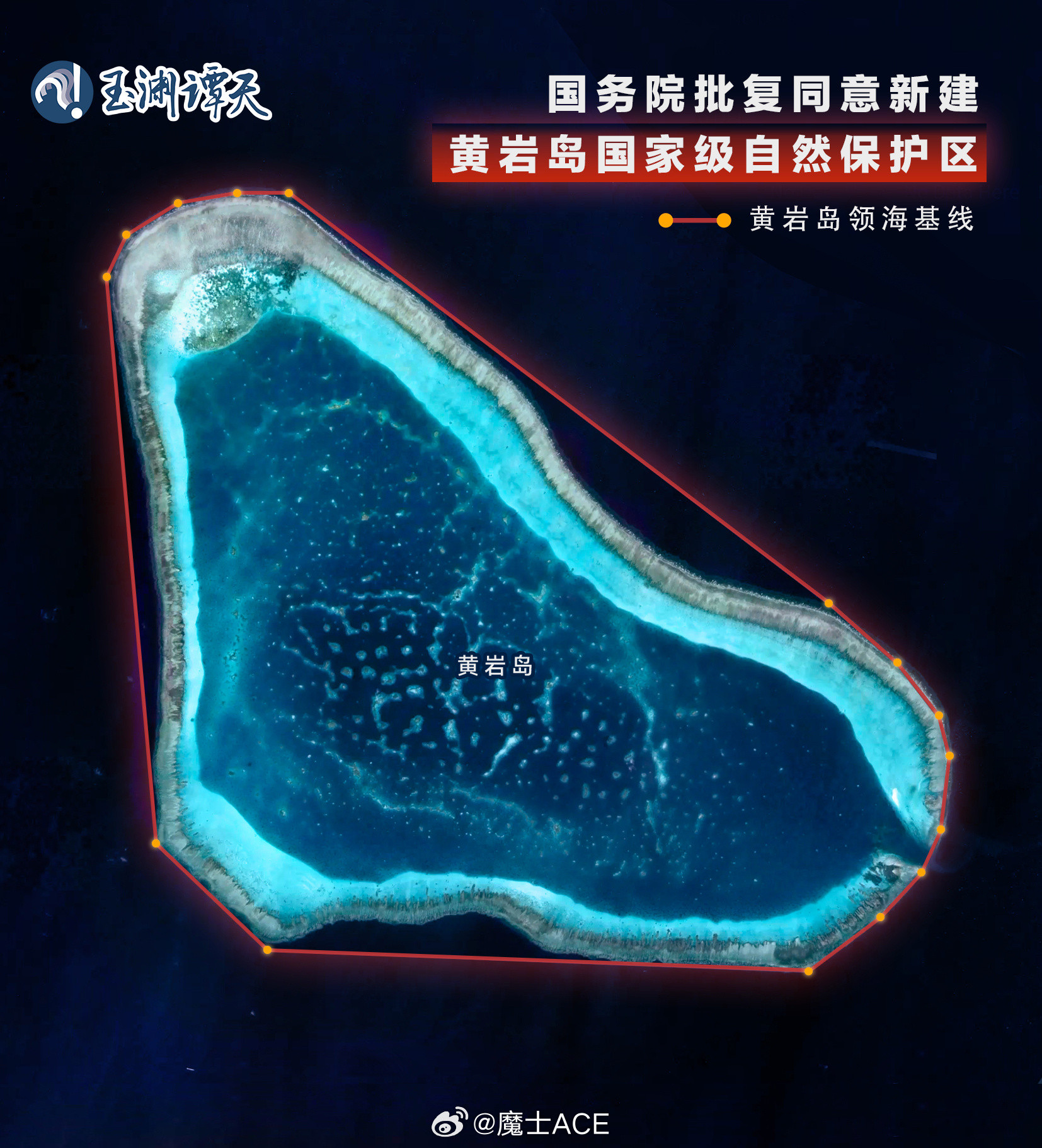

南海的黄岩岛,国务院批了!

经过这半年与美菲的博弈,国务院今天批复了新建黄岩岛国家自然保护区,关键在“新建”二字。

南海目前有两处关键位置,一个是黄岩岛,另一个是曾母暗沙。

这个面积3523公顷的环礁突然从"争议海域"变成生态保护标杆,看似环保动作背后,实则藏着中国在南海博弈的深层布局。

当菲律宾军舰还在仁爱礁搞小动作,美国第七舰队频繁出入巴士海峡时,北京选择在黄岩岛种下红树林,这记"生态拳"打得既巧妙又致命。

黄岩岛从来不只是个礁盘。1279年元朝郭守敬在此测量南海时,它只是航海图上的一个坐标;2012年中菲对峙期间,它成了中国渔民的"移动避风港"。

如今新建保护区,它正式升级为"南海生态长城"。这种蜕变绝非偶然,礁盘上密布的珊瑚礁能减缓海浪冲击,潟湖里丰富的鱼类资源可支撑远洋渔队补给,而360度无死角的视野正好监控南海航道。

菲律宾军方显然看懂了这种变化。菲海岸警卫队发言人声称"中国生态保护实为军事化前兆",却拿不出任何证据。

这种色厉内荏恰似2016年南海仲裁案前夜的表演:当年菲方同样炒作"中国在仁爱礁填海",结果中国海警船直接用拖船堵住仁爱礁入口,让马尼拉的抗议成了国际笑话。

新建保护区最绝妙的设计在于"用环保绑架军事"。黄岩岛特有的鹿角珊瑚生长速度极快,每年可延伸15厘米,形成的天然防波堤能抵御7级海浪。

这种生物防御体系比混凝土礁堡更环保、更持久。据中科院南海所测算,完整珊瑚礁可使周边海域台风破坏力下降40%,这对保护南海油气平台意义重大。

更狠的是生态数据的"软杀伤"。保护区设立后,中国将启动全球最密集的珊瑚监测网络,每平方公里布设30个水质传感器。

这些实时数据既能展示中国治理能力,又能让外国军舰不敢轻易靠近,谁知道那些看似普通的生态浮标里,藏着多少电子侦察设备?

在南海最南端的曾母暗沙,中国选择了截然不同的策略。这个水深17.5米的暗沙虽是中国领土最南端,却始终未建实体建筑。原因很简单:填海造岛会破坏国际航运通道,而曾母暗沙正位于全球30%海运货轮的必经之路上。

但沉默不等于软弱。2024年中国科考船在此投放的"深海渔礁",表面是为鱼类造栖息地,实则暗藏玄机。

这些由钛合金制成的结构体,能承受2000米水压,底部安装的声呐阵列可探测周边500公里内潜艇动向。这种"以渔护海"的策略,与黄岩岛的"以礁固权"形成互补,构建起南海立体防御网。

面对中国生态保护的新动作,美菲组合拳打得虎虎生风:美军"里根号"航母在黄岩岛以东200海里游弋,菲律宾渔船队则伪装成科考船试图突破保护区。但这些招数在中国新战术面前纷纷哑火。

中国海警5203舰在保护区外围展开"生态巡航",舰载水炮精准压制试图靠近的菲方船只,同时无人机群向菲方直播珊瑚修复画面。

这种"秀肌肉+秀技术"的组合,让菲方精心策划的"生态破坏"指控不攻自破。更绝的是,中国同步公布黄岩岛海域PM2.5数据,较2012年下降62%,用环境治理成果堵住西方媒体的嘴。

中国在黄岩岛的布局,标志着南海博弈进入2.0时代。过去靠舰艇数量比拼的"肌肉外交"正在被生态治理能力取代。

当美国还在用侦察机抵近侦察时,中国已建立起覆盖南海全域的生态监测卫星网;当菲律宾炒作"海洋塑料污染"时,中国科考船正在黄岩岛培育能分解微塑料的海洋菌群。

这种转变背后是深刻的战略洞察:现代国际法越来越重视环境权益。2023年《联合国海洋法公约》修订案明确将生态保护区纳入主权主张依据,中国此时出手可谓卡住规则制定先机。就像2015年亚投行成立时,中国用金融规则重构话语权,如今在南海用生态规则重塑地缘格局。

站在2025年的时空坐标回望,黄岩岛新建保护区的意义远超环保范畴。当中国用珊瑚虫的生长速度对抗地缘政治的博弈节奏,用生态数据重构国际话语体系,南海博弈的逻辑已发生根本转变。

这让人想起郑和船队七下西洋时,既传播文明又拓展疆域的智慧,今天的中国,正在用新时代的"生态郑和"策略,书写南海治理的新范式。

那些还在叫嚣"航行自由"的国家该醒醒了:在珊瑚礁构筑的生态长城面前,再先进的军舰也只是一艘会移动的污染源。毕竟在这个蓝色星球上,最高明的战略,永远是顺应自然规律的生存之道。

![天下父母心,国内国外都是一样的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/10248130429031526585.jpg?id=0)