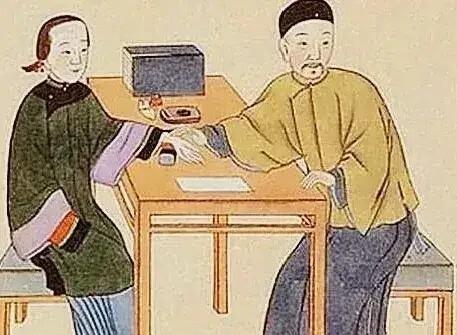

宋朝有个男人,到药铺给妻子拿药,错把柜台旁药耗子的砒霜当成治病的药拿回了家。药铺大夫得知实情后,吓得跑到官府自首,但县太爷却说:“那女人没死,还被你的砒霜救活了。”这究竟是怎么回事呢? 药铺大夫跪在县衙大堂上,双手还在微微发抖,他刚才一路跑得太急,连鞋都掉了一只,县太爷放下手中的卷宗,抬眼看了看这个满头大汗的中年人。 大夫喘着气,断断续续地说出了那个可怕的失误,店里用来药耗子的砒霜被当作治病的药拿走,现在恐怕要闹出人命了。 这位大夫平日里是个谨慎人,药铺开了十多年从未出过差错,那天午后,店里伙计正在后院晒药材,前堂只剩他一人坐诊。 恰巧来了位熟客,是城西的李二郎,说要给家中病妻抓服药,大夫记得李家娘子常年咳嗽,便照往常开了方子,可就在转身配药时,街坊王婆急匆匆跑来,说自家孙子发热抽搐。 大夫一时分心,本该从药柜第三格取出的止咳药,却误取了柜台角落那包预备药耗子的砒霜。 等到大夫忙完王婆的事,回头整理柜台时,才发现砒霜不见了,他顿时惊出一身冷汗,想起刚才给李二郎的药包,连忙差伙计去追,可李二郎早已走远,大夫这才慌慌张张跑向县衙自首。 县太爷听罢,立即派衙役火速赶往李家,没想到衙役带回的消息让所有人大吃一惊,李家娘子非但没有中毒,病情反而好转了。 原来这其中有个缘故,李家娘子患的是寒喘之症,每逢阴雨天气便咳喘不止,那时正值梅雨时节,屋里潮湿阴冷,她的病愈发重了。 李二郎那天取药回家,立即煎了给妻子服用,说来也巧,那天他家的柴火受了潮,火烧不旺,煎药时只能用文火慢熬,砒霜经过长时间的煎煮,毒性大大降低,反而发挥了温中散寒的功效,加上病人体质虚寒,小剂量的砒霜恰好对症。 这件事过后,当地药铺都改进了药材存放的方法,大夫们特意将有毒性的药材单独存放,并系上红色标签以示区别,县太爷还让人在城门口张贴告示,向百姓说明砒霜的药用价值,避免再发生类似的恐慌。 现在想来,古人的智慧确实令人敬佩,在没有现代科技的条件下,他们通过长期实践积累了丰富的医药知识。 宋代是我国医药学发展的重要时期,不仅设立了官办药局,还整理出版了大量医书,正是这些深厚的医学传承,让当时的行医者能够化解这样的意外事件。 话说回来,李二郎一家后来生活得很美满,妻子的病好了之后,他们开了个豆腐作坊,日子越过越红火,每年春节,他们都会给药铺大夫送些新做的豆腐,感谢那段意想不到的缘分。 参考资料:《宋代是中国医学发展的极盛时期》