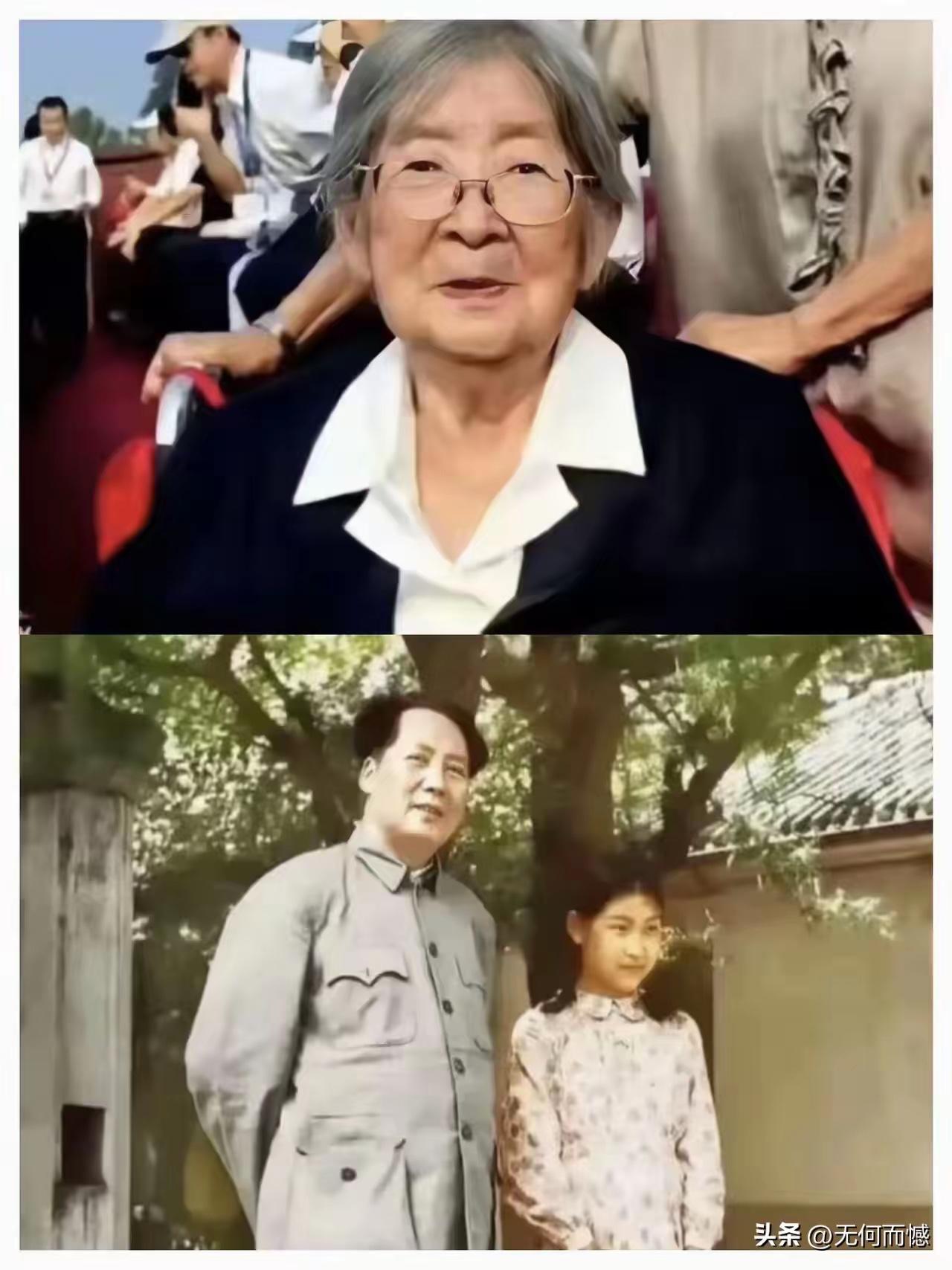

李敏阿姨作为观礼嘉宾,现场观看了九三大阅兵,直到今天才看到这条消息,心里特别的激动,李敏阿姨是老人家的女儿,1936年生人,今年已经89岁了,通过照片观看,她身体状态和精神状态都很好。李敏阿姨现场观看大阅兵,是情理之中的事情。早在2015年,她就获得了俄罗斯“伟大卫国战争胜利70周年”纪念奖章。2022年,又获得了俄罗斯1941-1945年伟大卫国战争胜利纪念章。 —— 照片里,她坐在天安门东观礼台第一排,腰板笔直,双手扶着膝盖,像一棵老松树。 阳光打在她花白的鬓角上,泛起一层银光,远远看去,竟与身旁那些将星闪烁的老将军们形成有趣的对比:别人胸前勋章叮当作响,她只别了一枚小小的毛主席像章,却一样吸睛。 我放大图片,发现她嘴角微微上扬,那种笑不是对着镜头的礼貌,而是看到熟悉队伍经过时,下意识流露出的欣慰,像小时候放学回家,远远看见父亲在窑洞门口等她。 说起“九三”,年轻人第一反应可能是“抗战胜利日放假”,可对李敏这一代人,那是一天把血与火硬生生掰成和平的日子。 1937年,她还在贺子珍妈妈怀里,跟着队伍过草地,马蹄声、飞机轰鸣声,是她童年的“摇篮曲”; 1945年,日本投降,延安夜里火把排成火龙,9岁的她被人扛在肩头,第一次知道“胜利”俩字有多沉。 如今,七十九年过去,同样的初秋阳光,坦克、导弹、战机从她眼前轰隆隆开过,她依旧坐在人群里,只不过当年举火把的小丫头,已成了白发苍苍的老太太。 时间像一条巨大的传送带,把个人史、家国史一股脑儿推到眼前,难怪网友看完照片留言:“老太太坐那儿,本身就是一段活的历史。” 有人好奇:89岁,怎么还往人堆里扎? 其实,她不去才是新闻。 李敏一辈子低调,可每逢“大日子”,她总默默出现在该出现的地方—— 2015年红场阅兵,莫斯科寒风刺骨,她裹着藏青色大衣,坚持站完全程,领取那枚卫国战争纪念章; 2019年国庆七十周年,她也在观礼台,被镜头扫到时,轻轻挥了挥手,像跟过去打招呼。 这次“九三”也不例外,工作人员担心她身体,建议在家看直播,她摇头:“我得去,替爸爸看一眼。” 一句话,把旁边几个年轻志愿者说得眼眶发热。 我查资料,发现一个有趣的细节: 2015年她去俄罗斯领奖,随身行李里装着一本发黄的俄文版《童年》,那是她当年在苏联国际儿童院用过的课本,扉页写着俄文名字“娇娇”,还有父亲用铅笔题的“好好学习”。 领奖结束,她把奖章连同这本书一起捐给了儿童院档案馆,说:“荣誉属于那一代所有孩子,我不过代表。” 这份“不独占”的清醒,让我瞬间明白——低调不是装出来的,是从血液里长出来的。 再说回这次阅兵。 当抗战老兵方队经过,她颤颤巍巍站起来,敬了一个不太标准的军礼,手指弯曲,掌心向外,那是延安保育院时期学的“儿童团敬礼”。 镜头扫过,全场掌声雷动,不少人跟着起立,一瞬间,观礼台成了波浪起伏的麦田。 我盯着电视,忽然想起小时候在外公家,听他唱《游击队之歌》,跑调却认真;外公也是抗战小鬼,1944年参军,左臂子弹贯穿,复员后种了一辈子地。 他常说:“我们当年拼命,就是想让后人不用再拼命。” 这句话,在李敏阿姨那个不太标准的军礼里,得到了最柔软的回应。 网上也有杂音:“又是红色公主,特权罢了。” 我翻看了下发言记录,发现说这话的人,转头就去给流量明星打call。 不禁想笑:特权?人家出生时,陕北窑洞连电灯都没有;长征路上,她被人揣在皮包里过山沟,子弹打穿皮包,留下一道焦痕,这痕迹至今保存在延安纪念馆。 如果这也叫特权,那请问,谁愿意用一生去换? 真正的特权,是“把历史扛在肩上,却从不拿来炫耀”;是“可以高调,却选择安静”;是“明明能靠姓氏,偏要靠本分”。 李敏阿姨用一辈子诠释了这四个字:本分。 阅兵结束,她被人搀扶着走出观礼台,有记者追上去问感受,她摆摆手,笑着说:“很好,很好,大家辛苦了。” 没有长篇大论,也没有煽情金句,就像一位普通老太太看完热闹,准备回家做饭。 可我知道,她嘴里那句“很好”,重若千钧—— 是对先辈的告慰,是对当下的肯定,更是对未来的托付。 我把照片保存到手机,设为屏保。 每当加班到深夜,屏幕亮起,那位白发老人的侧影就静静看着我,仿佛在说: “孩子们,别怕走夜路,前面天快亮了。” 一瞬间,键盘声不再枯燥,外卖盒饭也不再寒凉。 历史从未走远,它只是换了个方式,继续给我们撑腰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。