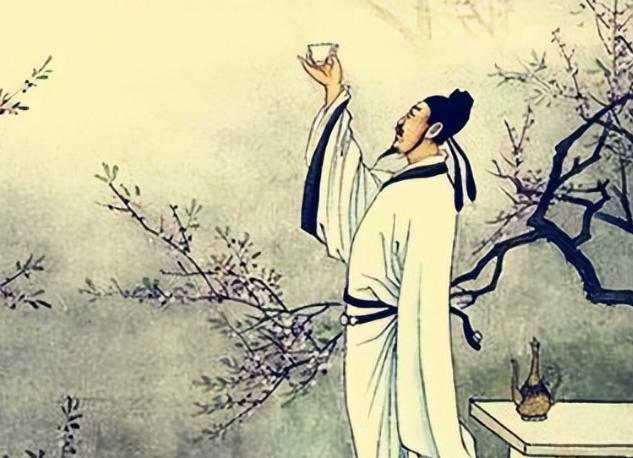

乱世前的大唐,正处在盛极而衰的拐点。唐玄宗在杨贵妃的温柔乡里沉醉,将朝政托付给李林甫、杨国忠之流,对范阳节度使安禄山的狼子野心视而不见。颜真卿等忠臣的劝谏如同石沉大海,整个王朝沉浸在“开元盛世”的余晖里,对即将到来的风暴毫无察觉。 就在这样的背景下,李白来到了并州。这位“天子呼来不上船”的诗仙,虽仕途不顺,名气却早已传遍天下。他曾让贵妃研墨、力士脱靴,在长安的金銮殿上挥洒才情,如今虽漂泊江湖,身上的傲气与侠义仍未消减。 街头的一阵喧哗吸引了李白的目光。军帅府前围满了人,几名军士正押着一队小军卒待审,其中一人虽身着囚服,却腰杆挺直,眉宇间透着一股难掩的英气。李白心中一动,上前询问得知,这名军卒因违反军纪将被重罚,甚至可能断送前程。 “此人有将相之相,不可轻弃。”李白当机立断,亮明身份求见并州最高军事长官。凭着他在朝野的声望,军帅府最终卖了个面子,释放了那名军卒。李白未曾多想,赠了些盘缠便继续西行,他不知道,自己救下的这个名叫郭子仪的年轻人,日后会成为大唐的“再造者”。 公元755年,安禄山以“清君侧”为名在范阳起兵,十五万叛军如潮水般南下,席卷华北。曾经无敌的大唐禁军不堪一击,洛阳、长安相继失守。唐玄宗带着杨贵妃仓皇西逃,马嵬坡前,禁军哗变,杨贵妃被缢死,这位开创盛世的帝王,最终成了逃亡的孤家寡人。 危难之际,太子李亨挺身而出。他在灵武即位,是为唐肃宗,扛起了平叛的大旗。此时的大唐,精锐尽失,人心涣散,亟需能挽狂澜于既倒的将才。就在这时,郭子仪登上了历史舞台。 这位曾被李白所救的军卒,多年来在军中摸爬滚打,早已练就一身本领。他奉命率军勤王,先是收复河北诸郡,继而在香积寺大败叛军,最终于公元757年收复长安、洛阳两京。史书记载,当郭子仪的军队进入长安时,百姓夹道欢呼,哭声震地——大唐的命脉,因他而续。 此后八年,郭子仪与李光弼联手,历经大小数百战,终将持续八年的安史之乱平定。史书称他“再造王室,勋高一代”,甚至在晚年仍能单骑说服回纥,击退吐蕃,真正做到了“以身为天下安危者二十年”。 安史之乱中,李白的命运也几经沉浮。他满怀报国之心,却误入永王李璘的幕府。当时李璘与唐肃宗争夺帝位,李白的加入被视为“附逆”,叛乱平定后被判死罪。 就在这生死关头,已是天下兵马副元帅的郭子仪站了出来。他向唐肃宗上书,愿以自己的官爵为李白赎罪。《新唐书》虽未明载此事,但民间传说与明清戏曲中,这段“郭子仪报恩”的故事却广为流传。最终,李白得以免死,改判流放夜郎,途中遇赦东还,留下“朝辞白帝彩云间”的千古名句。 这段相互救赎的佳话,虽缺乏正史的明确佐证,却在民间流传千年。有人质疑其真实性:郭子仪比李白年长四岁,李白游并州时,郭子仪已是中层军官,并非小军卒;两人的行踪记载也难以完全吻合。但这些争议,反而让故事更添几分传奇色彩。 其实,无论故事真假,它能流传千年,自有其道理。李白代表着大唐的浪漫与风骨,郭子仪象征着大唐的坚韧与担当,两人的相遇,恰是盛唐精神的缩影——既有“仰天大笑出门去”的洒脱,也有“誓扫匈奴不顾身”的豪情。 安史之乱后的大唐,虽不复往日辉煌,却因郭子仪等人的守护延续了一百五十余年。而李白的诗,早已超越了个人命运,成为流淌在民族血脉中的文化基因。人们愿意相信这段传说,或许是希望看到:文人的侠义与武将的忠勇能够相遇,浪漫的理想与坚实的现实能够共鸣。 就像李白在《侠客行》中写的:“十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。”他救郭子仪的义举,恰如诗中侠客的风范;而郭子仪的回报,则诠释了“滴水之恩,涌泉相报”的古训。