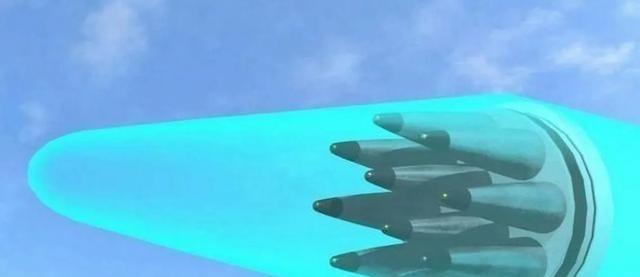

据新加坡联合早报9月8日报道,赖清德在专访中谈到大陆九三阅兵时表示,希望中国大陆不要轻忽台湾的善意,而是张开拳头,与台湾进行对话。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月8日,新加坡《联合早报》刊出了一篇专访,内容一度引发热议,赖清德在访谈中突然放出一番“柔性话术”,说希望中国大陆不要轻忽台湾的善意,要张开拳头和台湾进行对话。 熟悉他政治路线的人一听,就觉得这番说辞耐人寻味,毕竟几个月前,他还在高调鼓吹“两岸互不隶属”,被外界视作“新两国论”,从强硬到示弱,反差巨大,这背后显然有深层原因。 9月3日,北京天安门广场举行了纪念抗战胜利80周年的大阅兵,那场阅兵不只是仪式感的展示,更是一次全面展现国防力量的舞台。 东风系列导弹齐整登场,第六代隐形战机模型亮相,无人机蜂群和人工智能作战系统一起出现,火箭军的远程打击能力也得以凸显。 阅兵的规模和内容,让外界看到了大陆军事现代化的进展,体系化作战能力给台当局带来极大压力。 阅兵刚落幕,解放军就连续多天在台海周边展开大规模巡航,战机和舰艇的活动频次和范围明显高于以往,涉及歼击机、电子侦察机和预警机,飞行路线覆盖台海正面、西南空域甚至台东南海域。 这种多机型、多空域的配合展示,不仅是日常训练,更是明确释放信号,对“台独”势力来说,这是直接的威慑,对外部干预势力来说,则是提醒台海问题属于中国内政。 在岛内社会,阅兵也引起不小反响,许多台湾民众通过网络观看直播,部分年轻人甚至在弹幕中留言“我是台湾人,也是中国人”。 这种声音虽然未必占主流,但已经打破了长期以来由民进党构筑的信息封闭,可见,强大的视觉震撼正在触动岛内民意,赖清德本人在专访里依旧坚持挑拨,但心里未必没有压力。 他的“善意”说法其实更多是不得不为,先看内部情况,赖清德的支持率下滑到谷底,跌破三成,党内原本想借柯建铭的财务风波逼人下台,结果失败收场。 赖清德没有稳住阵脚,反而显得被动,民进党内部的分裂和民众的不满,让他需要找一个缓和紧张的出口。 外部压力同样沉重,美国的战略资源正收缩,台海不再是它优先考虑的热点,美方虽然持续推动对台军售,但岛内学者和智库都指出,这些采购更多是“保护费”性质,无法真正改变台军的结构性弱点。 英国喊话支持台湾,但自身难以形成实际军事能力,日本强调走和平道路,不愿在台海冒险,赖清德原本想依靠的外部支撑,正在变得越来越靠不住。 更重要的是,台湾经济对大陆依赖度极高,三成以上的对外贸易都在大陆市场完成,岛内工商界早就担心若局势紧张,会直接影响生计。 所谓“善意”,一旦细看就很难自圆其说,他要求大陆必须承认“中华民国存在”,把这当成谈判的前提,这本质上还是老掉牙的“两个中国”,根本不可能被接受。 他口头上说要缓和,但另一边却不断加码军费,计划把国防预算提升到GDP的五个百分点,这完全是“以武拒统”的老路,他表面上把球抛给大陆,实际上仍旧是给自己找缓冲的说辞。 大陆方面的回应则十分清晰,国台办第一时间点名批评赖清德,指其数典忘祖,没有好下场。 舆论上的批驳与军事上的行动形成配合,一方面展示硬实力,一方面说明问题的根本所在,这样的双重回应让所谓的“善意”更加显得空洞。 值得注意的是,岛内社会和国际观察家都在重新审视现状,台湾民调显示,对台海紧张感到担忧的人数在增加,工商界更是希望避免冲突,以免生意受损。 国际上,绝大多数国家继续坚持一个中国原则,英国BBC援引专家观点指出,如果台湾想要避免战争,唯一的出路就是走向统一。 甚至赖清德团队中的顾问也承认,大陆在远程核打击能力上已经具备战略拒止优势,台军在正面对抗上没有胜算。 这样的大环境下,赖清德的“善意”就显得苍白无力,对内,他是想安抚日益不满的岛内社会;对外,他是希望在美国面前展示柔性姿态,不让自己被完全边缘化。 但这种说辞掩盖不了他在路线上的顽固,岛内所谓的“和平对话气球”,实质仍是套着包装的“渐进台独”。 从长远看,大陆始终把和平统一作为首选,愿意为民族团结留出最大空间,但同时,对任何挑战国家主权的行径绝不会坐视不管。 拳头与橄榄枝,本质上是不同层面的信号,只要“台独”不断碰触底线,真正的回应必然会更直接。 九三阅兵后的这一场舆论波澜,其实揭开了一个现实,赖清德的政治操作难以掩盖两岸力量对比的根本差距。 对台湾社会来说,清醒认识风险,推动交流与合作,才是避免冲突的理性选择,无论赖清德怎样包装“善意”,大陆的定力和实力才是决定台海走向的关键。 在历史与现实的交汇点上,虚伪的善意能撑多久,才是真正值得思考的问题。