张元,这个陕西农家出身的天才诗人,三次殿试被宋朝“末位淘汰制”亲手碾碎功名,最终在绝望中与好友吴昊改名“张元吴昊”(合为西夏王李元昊之名),以挑衅姿态投奔敌国。

说起这张元,从小脑子就活络,读书快、记得牢,考起试来一路披荆斩棘,乡试过了,省试也过了,到了殿试却连着几次都摔了跟头。

不是不写得好,是真进不了那个圈,北宋那会儿殿试可不比前头两场,“末位淘汰”一刀砍下来,三四成的人得打包回家。

殿试是皇帝亲自阅卷,选的是自己想用的那拨人。

张元这种“寒门出身”,没人撑腰、无权无势,哪怕文采横溢,照样被刷。

那时候的京城,科举状元榜眼探花出门,十里长街锣鼓喧天,百姓围观叫好。

张元却只能一个人背着行李从贡院走出来,走出来不打紧,关键是走了一次又一次,走得心都凉了,走得眼里全是不甘和怒火。

有人说殿试偶然性大,评卷靠皇帝好恶,可张元不是第一次被“偶然性”击中。

屡试不中,不是才华不够,是规矩里藏了毒。

北宋的官僚系统讲门第、讲关系、讲根基,张元拿不出老爹是太傅的履历,也没有谁在朝中递话。

他算是看明白了,寒门出贵子,得靠命;富贵门出贵子,靠的是传承。

一次次落榜,把张元心里的火越烧越旺,他不怨自己没本事,怨的是朝廷不留活路。

于是张元动了心思——不玩这一套了,改行,叛逃。

真跑过去投敌那不算稀奇,稀奇的是他怎么投的,张元和一个老友,姓胡名某的,也考了几年落榜,两人一拍即合。

直接改名,张元、吴昊,合在一起就是“元昊”,西夏国主李元昊的名讳,谁敢这么叫?

这不是投敌,这是在敲鼓打锣地招呼人:“我们来了。”

挑衅得够狠,才有机会站到那个男人面前,西夏不是傻子,马上派人把两人抓了。

张元也等着这一天,他们在酒楼题了一句诗:“张元吴昊来饮此楼”,被当场拿下,李元昊听说后大怒,亲自审问:“你们两个好大胆子。”

张元却抬头就说:“姓尚未理会,乃理会名耶?”

这是掏心窝子的话,李元昊的姓早就一团乱,拓跋、李、赵、嵬名,几经更换,张元一句话,像刀子一样扎进他内心的虚与实,扎在身份危机的痛点上。

李元昊不光没杀张元,反而越看越觉得投缘。一个敢调戏自己名讳的读书人,要么疯了,要么是真知己。

张元顺势献诗,“太公年登八十余,文王一见便同车”。

一句诗、一个梦,李元昊听进去了。

张元直接被封中书令,手里有了实权,开始了他的复仇计划。

1041年,好水川之战,张元亲自出谋划策,“诱敌深入,伏击歼灭”,一句话改写战局。

宋军十万主力,被一点点引进陷阱,西夏伏兵四面围杀,任福带的这支部队,连逃跑的路都没了。

尸体堆成了土丘,白骨堆两米厚,宋军溃不成军,整个西北边境都哑了火。

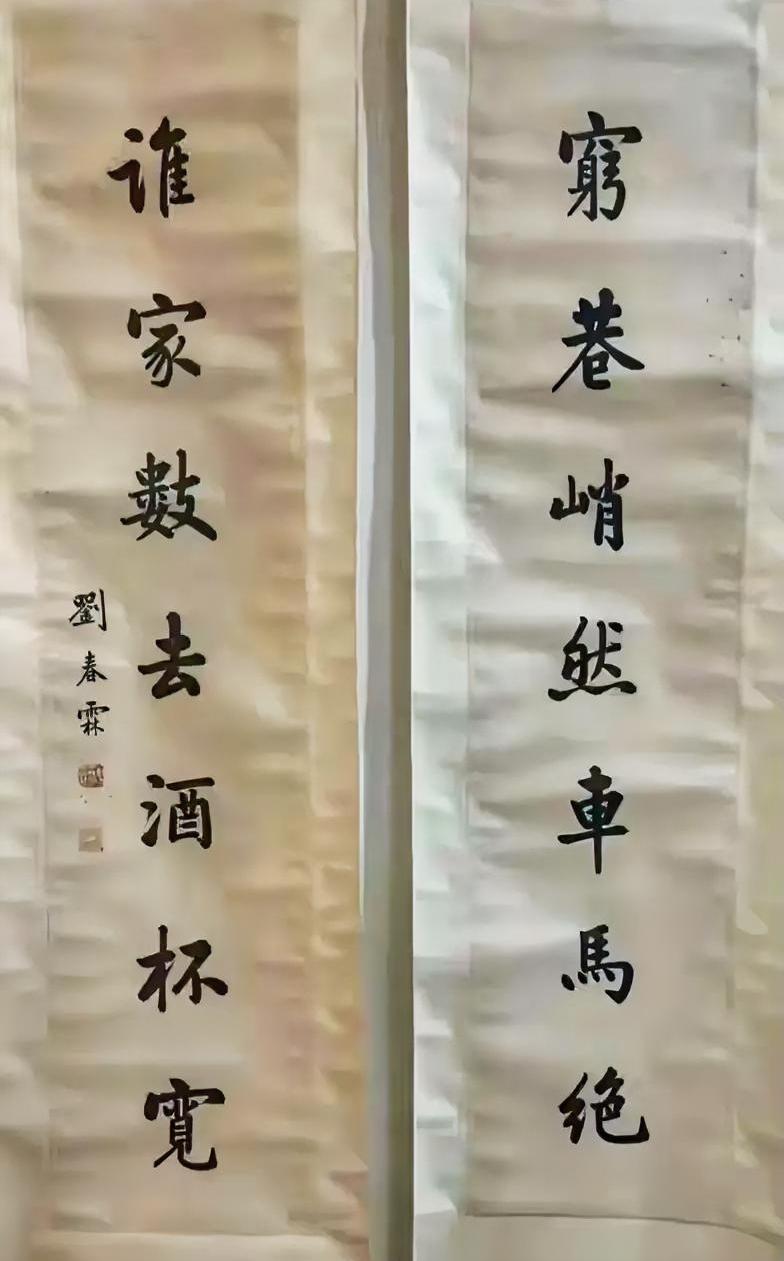

战后,张元来到界上寺,提笔写下四句诗:“夏竦何曾耸,韩琦未足奇。满川龙虎辇,犹自说兵机。”这是写给谁的?

写给朝廷、写给那些考场上看不起他的人、写给当年殿试评卷时丢他卷子的皇帝。

一场战争,不只是杀敌,是发泄,张元杀的是宋军,烧的却是过去那个被打落的自己。

他没停,接着提出灭宋计划:“先攻关中,再联契丹。”放到当时来看,这话不只是狂,是要命。

宋廷当时刚刚吃了败仗,军心动摇,一边忙着防御,一边不敢出击,张元用一场仗,逼得北宋从主动进攻转为死守。

北宋朝中这才反应过来:一个张元,能让十万军队覆灭。

不能再这么下去了,嘉佑二年,宋仁宗颁布新政:殿试以后,不再淘汰贡士,全员赐“同进士出身”。

这是对制度的动摇,以前的“末位淘汰”机制,被看作是精英筛选、国之根本。可一个张元,把这根“根本”拽塌了。

皇帝不想再看到一个“张元”跑去投敌,于是就不淘汰了。

有人骂这是“养冗官”,但没人敢再说寒门才子没活路,张元的故事,成了活教材。

这股风,刮到了明朝,刮到了清朝,“南北榜案”出的也是这口气,洪秀全的造反也没逃出这条路。

制度出问题,天才就变成敌人,敌人可怕,是因为他们原本是自己人。

这场仗从科举打到战场,从酒楼打到朝堂,刀刀见骨。