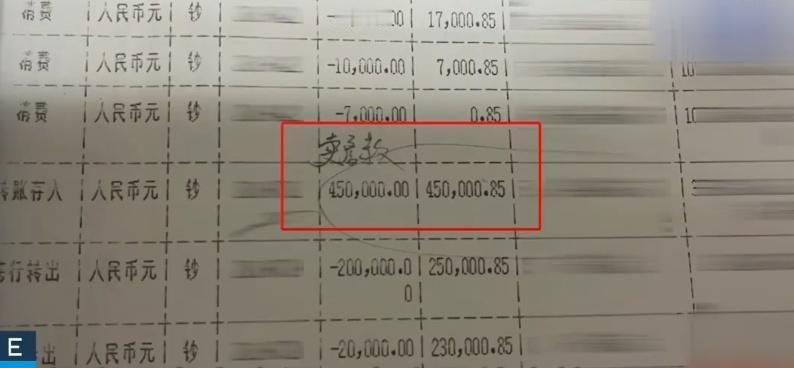

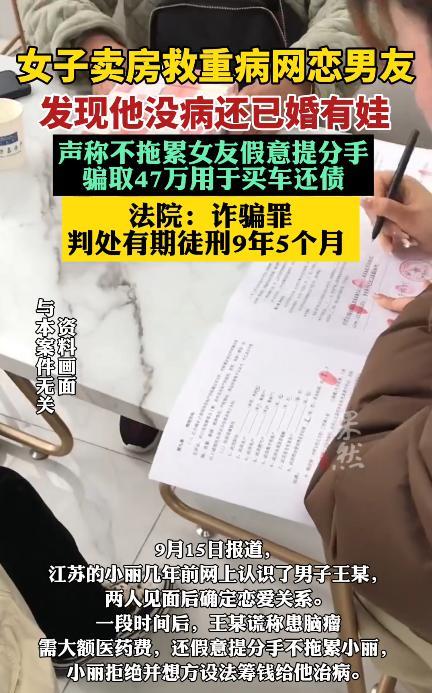

江苏一女子深陷感情骗局,卖掉房子、掏空积蓄,最后才发现所谓的“脑瘤男友”全是谎言,前后被骗走47万余元! 小丽平时工作很忙,闲暇时会上网聊天解闷。一次偶然的机会,她认识了王某。聊天中,王某自称离异多年,一个人生活孤单,想找个人倾诉。小丽听后心生怜悯,觉得对方不容易。很快,两人越聊越熟,线下见面后更是一见如故。王某文质彬彬,说话体贴入微,很快就让小丽放下戒备,两人确定了恋爱关系。 原本以为遇到了真爱,可没过多久,王某突然露出一副愁容,告诉小丽说自己最近身体不适,去医院检查后被诊断出得了脑瘤,情况不乐观。他满脸痛苦地说:“这病治不好,我不想拖累你,还是分手吧。”小丽听到这句话,泪水瞬间涌出,她哽咽着说:“不管怎样,我都要陪着你。”就这样,王某的谎言轻而易举得逞。 从此,小丽的心思全都放在如何为王某治病上。她开始想办法筹钱,甚至决定卖掉自己闲置的一套房子。朋友劝她不要冲动,至少先核实清楚病情,但小丽完全听不进去,她笃定王某就是她的依靠,为了他付出一切都值得。房子卖掉后,小丽把钱交给了王某。可事情并未结束,王某又说自己欠着信用卡,利息每天都在滚,不及时还清会越来越严重。小丽二话没说,又帮王某还清了债务。 前前后后,小丽一共给了王某47万多元。可奇怪的是,王某所谓的治疗情况一直没有消息,他之前说要卖掉房子凑钱治病,也迟迟没有动静。小丽开始怀疑,心里嘀咕:“怎么治了这么久,还是没有一点消息?”她决定亲自去王某提到的那家医院打听。 医生的话让她彻底崩溃——医院根本没有王某的就诊记录,更没有所谓的脑瘤诊断。也就是说,这一切全是骗局。小丽质问王某,他先是支支吾吾,想蒙混过去,但最终见瞒不住,只能承认编造了一场大谎言。 从法律角度分析,王某的行为已经符合诈骗罪的构成。刑法第二百六十六条明确规定,诈骗罪是指以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物的行为。王某正是利用小丽的感情,以“患病急需治病”为借口,制造小丽的错误认识,从而骗取财物。金额高达47万元,属于数额巨大,依法应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最终,法院判处王某有期徒刑九年五个月,并处罚金。 本案不仅是一起典型的感情诈骗案件,也反映出受害人在财产处分上的冲动与疏忽。根据《民法典》第一百四十八条的规定,因欺诈实施的民事法律行为,受损害方有权请求撤销。因此,小丽虽然因感情因素自愿交付财产,但这是在重大误解下的处分行为,完全有权向法院申请撤销,并要求返还财产。 如果从社会层面来看,这类案件并不少见。感情诈骗往往遵循着固定的套路:先营造可信人设,再制造紧迫危机,诱导受害人基于信任自愿掏钱。王某的故事正是这种模式的缩影。他先以“离异孤独”的身份赢得小丽的同情,再通过“重病即将离世”的剧本激发她的责任感,最后通过“信用卡欠款”等理由不断榨取金钱。 为什么受害人容易上当?首先是感情的盲目性。在爱情中,理智往往被情感冲昏,小丽为了“男友”不顾一切,甚至忽略了最基本的核实。其次是社会孤独感的放大,一些人本身缺乏亲密关系的陪伴,更容易被骗子的关怀与甜言蜜语打动。最后是对法律风险认知不足,缺乏必要的自我保护意识。 从司法实践来看,感情诈骗案件的危害极大,不仅导致财产损失,还会造成受害人对社会信任的崩塌。法院在判决时,除了依法从严打击,也会提醒公众增强防范意识。王某作为犯罪的直接实施者,主观恶性极大,利用感情骗财,性质恶劣,因此必须依法严惩。 对公众而言,这起案件的警示意义非常深刻。第一,感情归感情,财务归财务。无论感情多深,涉及重大财产处置时,一定要保持清醒,最好通过正规渠道核实信息。第二,不要盲目信任,尤其是涉及疾病、借钱等敏感事项时,要有验证的意识。第三,发现被骗要及时报警,利用刑事与民事渠道维护自身权益。 不少网友在案件曝光后感叹,小丽太过天真,爱到盲目,以至于失去了最基本的判断力。而王某则冷酷无情,把感情当作工具,把小丽当作提款机,最终断送了自己的人生自由。也有人提醒:爱情不能让人失去理智,真正的伴侣不是让你倾家荡产,而是能和你携手共度风雨的人。 这起案件告诉我们,爱情值得守护,但理性更不可缺席。感情不是违法者的挡箭牌,任何欺骗与虚构最终都难逃法律的惩处。当爱情被骗子当成武器时,最可怕的不是金钱损失,而是信任的彻底坍塌。