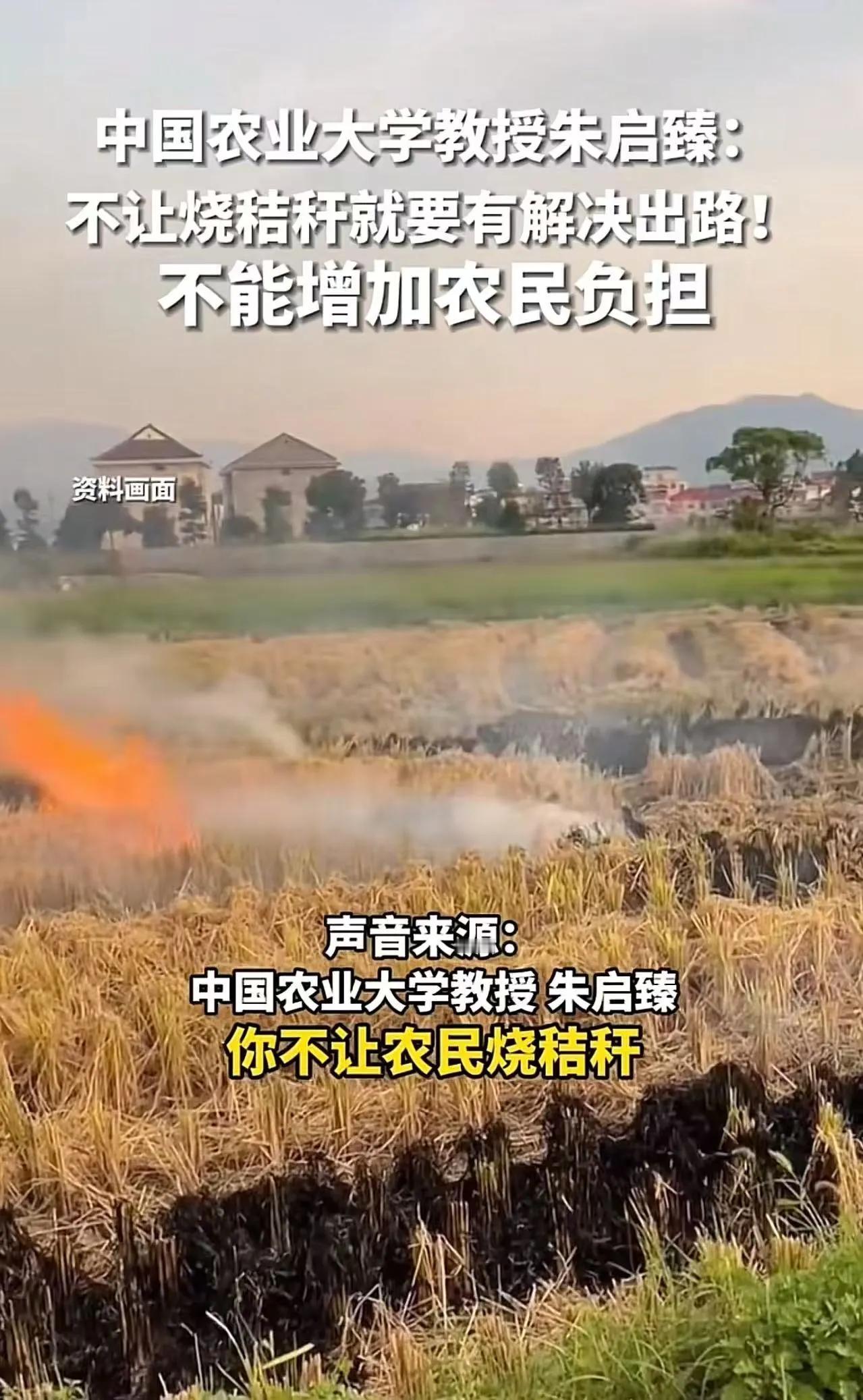

这才是真正站在百姓立场,为农民发声的“良心教授”!朱启臻教授一句话,点醒了许多人的思考,也让人不禁反问:我们到底在追求什么?环保的名义下,是不是有些政策变成了“空话套话”,让最基层的农民成为了“替罪羊”? 其实,很多时候,我们只是看到表面上的“环保”标签,却忽略了农民的切身利益。烧秸秆这个传统做法,或许在某些人眼里是“污染”,但在农民看来,却是“土地的养分”。他们用双手守护着土地,也在默默承受着政策的“无形压力”。而朱教授的声音,恰恰拨开了迷雾,提醒我们:任何政策的推行,都应该以“人的需求”为出发点,而不是一味追求“高大上”的环境指标。 更令人感慨的是,面对“禁烧令”,很多农民心里其实都在问:“那我种地的出路在哪?”难道我们就只能靠“机械化”和“化肥”来“解决”秸秆问题?难道不可以有更智慧、更人性化的方案?比如推广秸秆还田、发展秸秆深加工,既环保,又能增加农民收入。 但是,为什么这么多政策总是“喊得响亮,却难落实”?很多时候,是因为缺乏真正走进基层、了解农民的心声。朱教授的发声,不只是一次学术的表达,更是一种责任的担当。正如他所说:“不能让农民的负担加重”,这句话背后,反映出的是对底层群众深沉的关爱。 而我们作为社会的一份子,也应该思考:我们是不是也在无形中,成为了“政策的执行者”,但缺乏“倾听者”?是否该换个角度,去理解那些“默默耕作”的农民?他们的辛苦、他们的无奈,难道不是我们需要共同面对的问题吗? 这篇文章,不只是讲一个教授的声音,更是呼唤一种全民的责任感——让政策更有人情味,让环保不再是“空洞的口号”。每一个农民的笑脸,每一片被保护的土地,都是我们共同的未来。让我们为朱教授点赞,也为那些在土地上默默坚持的农民点赞!他们才是真正的英雄——既守护土地,也守护希望。