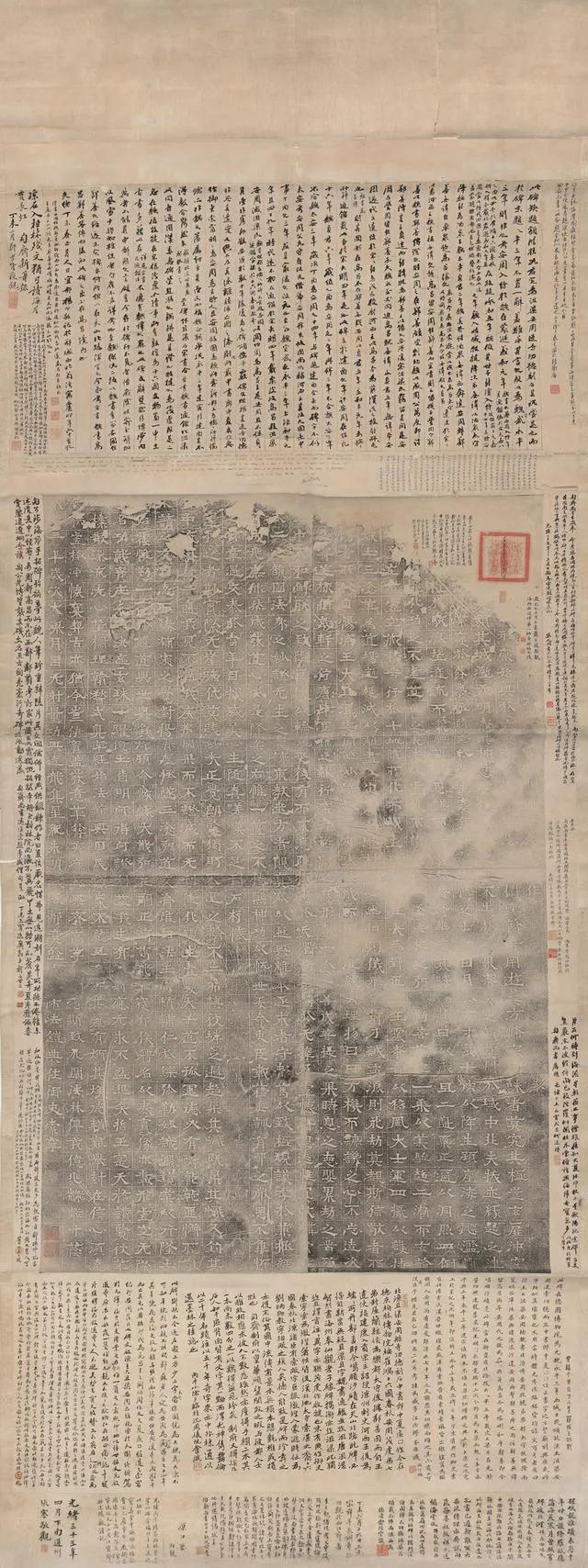

1906年,闽浙总督端方参观柏林博物馆时,发现一座石碑很特别。他走近一瞧,惊得目瞪口呆,急问馆长此物从何而来? 端方这个人,出生在1861年,属于满洲正白旗,家族本来就有点官场背景。他本名叫托忒克·端方,字午桥,号匋斋,从小在北京长大,接受传统教育,读了不少经史书。1882年他参加顺天乡试,中了举人,那时候才21岁,就捐了个员外郎的职位,后来升到候补郎中。光绪年间,他逐步往上爬,1898年戊戌变法的时候,他支持新政,帮着编书,推动教育改革,但变法失败后,他低调了段时间,躲在乡下整理藏书,顺便研究金石碑刻。 1900年义和团运动闹起来,端方被派去镇压匪患,先在湖北任职,负责清剿地方乱子。1902年他升为湖北巡抚,管着地方财政和水利,兴修了不少工程。次年又兼湖广总督,处理外交和内政,跟外国人打交道多了。端方对古董特别感兴趣,尤其是碑石铭刻,他收藏了好几百件碑帖,在北京家里专门腾出房间摆放,还常请人来交流。1905年底,清廷要学西方立宪,派了五位大臣出洋考察,端方就是其中一个,其他人有载泽、尚其亨、戴鸿慈、绍英。他当时是闽浙总督,管福建浙江两省的海事和政务,出访前从上海出发,先去日本看工厂和学校,然后到美国观察国会运作,再转欧洲各国。 出访途中,端方不像别人只顾公务,他总抽空去博物馆转悠,找东方文物。1906年初到德国柏林时,他正好利用空档去参观当地博物馆。作为封疆大吏,他政务经验丰富,但学术上更像个学者,收集资料不遗余力。回国后,他把见闻写成报告,呈给朝廷,推动预备立宪。端方仕途不算太顺,1910年升直隶总督兼北洋大臣,但1911年保路运动爆发,他带湖北新军去四川镇压,结果军队哗变,把他杀了。那年他50岁,死得挺突然,留下一堆收藏品和手稿。他的收藏后来散落,但对金石学影响不小,许多东西成了研究材料。 1905年底,清政府为了学西方制定宪法,派端方等五大臣出洋考察,从上海坐船出发,经日本美国到欧洲。1906年初,他们结束法国行程后,到德国柏林。端方作为闽浙总督,对古物有研究,利用闲暇去柏林博物馆参观。那博物馆建于1830年,藏品多,端方看到一座石碑,高148厘米,宽92厘米,下部有莲花底座,中间有裂痕,右上角残缺。碑上刻了近千个汉字,字迹清楚,是北凉时期的“沮渠安周造佛寺碑”。 北凉是十六国时期匈奴卢水胡沮渠蒙逊建立的政权,397年起兵,公元439年北魏灭了北凉主力,沮渠牧犍投降,但他的弟弟沮渠无讳和沮渠安周带着残部西逃到高昌,建立高昌北凉。沮渠安周是沮渠蒙逊第十子,继位后大力推佛教,建了不少寺庙。这碑刻于北凉承平三年,也就是445年,由中书郎中夏侯粲撰文,记录沮渠安周崇佛建寺的过程,赞扬他的功德。碑文字体古朴,带点隶意,书法严谨,是研究那个时代佛教传播和少数民族政权的重要实物。 端方认出这是稀有文物,因为高昌北凉碑刻之前没出土过。他问馆长来源,馆长说1882年有人在新疆吐鲁番高昌故城寺庙遗址挖出这碑。1902年,德国考古学家阿尔伯特·格伦威德尔带吐鲁番探险队到新疆,买下这碑,连同其他46箱中国文物运回德国。运途中因为保存不当,碑从底部断成两截。端方知道这碑历史和书法价值高,从德国人手里要回不可能,就提出拓印。馆长先拒绝,说碑太旧,经不起折腾。端方亮身份,多次协商,才同意。 拓印是用纸盖碑面,拿毡卷蘸墨均匀捶打。端方懂这个,但作为使节不方便自己干,就找随行厨师帮忙。第一张拓出全本,但端方觉得字迹模糊,让再拓一张。厨师第二次下手重了,拓到四分之一时,把碑上字捶碎了。馆长生气,停了工作,赶他们走。端方带着那张全本和残本离开。这事反映了当时中国文物外流严重,西方探险队以考察名义拿走不少东西,端方只能退求其次,带回拓片。 端方把完整拓片带回国,裱成轴,邀请杨守敬、缪荃孙等学者和官员来看,上面留了二十多处题跋。残本他请朋友用响拓法补全,但补的字迹生硬,没原版价值。1911年,端方率湖北新军去四川镇压保路运动,途中新军哗变,把他杀了。他的后人因为时局乱,1916年把拓片卖给收藏家李介如。李介如得到后,在上海建“北凉碑馆”存放,只给亲友看,不轻易示人。 二战期间,柏林博物馆的原碑在轰炸中毁了,只剩底座,端方的拓片成了世间孤品,尤其是完整本,价值更高。原碑影像还存世,但实物没了。李介如过世后,他的孙子李章汉接手保管,小心翼翼。1976年,在学者史树青建议下,李章汉把完整拓片和补本捐给中国历史博物馆,现在是中国国家博物馆的藏品。这两件成了研究敦煌学和书法史的重要资料。