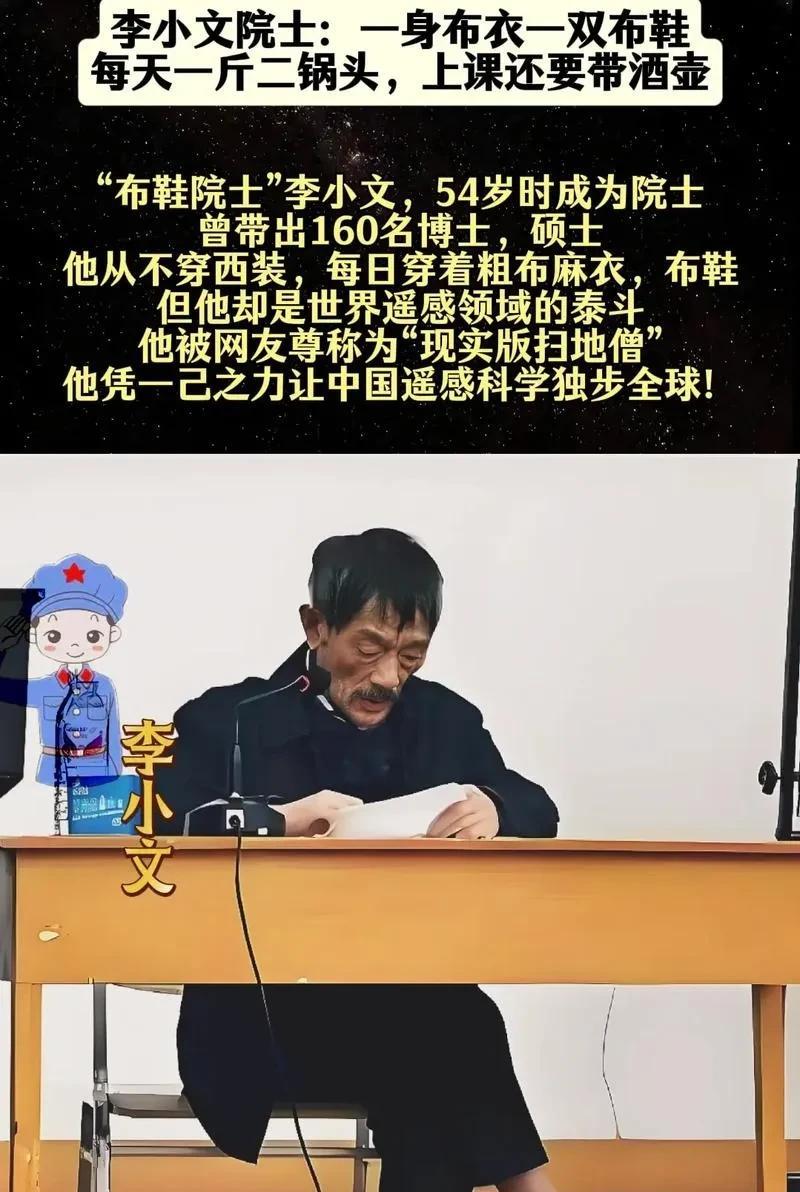

每天穿着布衣,布鞋,却是世界遥感领域的泰斗,凭一己之力让中国遥感科学独步全球! 俺就不信还有人看到这位“中国遥感之父”,不肯送上一束花,不肯留下一颗爱心,不肯为他说一句“致敬民族脊梁”的! 李小文的“布衣形象”从来不是刻意营造的标签,而是刻在骨子里的朴素。他出生在四川自贡一个普通家庭,年少时跟着父母在工厂宿舍长大,见过父辈为生计奔波的辛劳,也懂得每一分钱都要花在实处。 考上成都电讯工程学院后,他带着母亲缝的粗布被褥去报到,连一件像样的外套都没有,却把所有零花钱都用来买专业书籍。 工作后哪怕成了院士,去野外考察仍背着旧帆布包,里面装着馒头和咸菜,跟年轻学生挤在同一间农家客栈,晚上就着煤油灯整理数据——他总说,搞科研不需要讲究排场,省下的经费能多买一台观测设备,比穿名牌有意义多了。 很多人不知道,这位看起来像邻家爷爷的学者,年轻时曾顶着巨大压力,硬生生闯出了中国遥感的“自主之路”。 上世纪80年代,国外遥感技术已经相当成熟,国内却连像样的理论体系都没有,研究只能跟着国外的脚步走。李小文在英国进修时,看到国外学者对中国遥感领域的轻视,心里憋着一股劲。 回国后,他放弃了容易出成果的“跟风研究”,一头扎进了没人看好的“定量遥感”领域。那时实验室条件差,没有先进的计算设备,他就带着学生用算盘和手摇计算机一点点算数据,常常通宵达旦。 有一次为了验证一个理论模型,他连续半个月泡在实验室,累得直接趴在桌上睡着,醒来后抹把脸继续工作——正是凭着这股“钻劲”,他提出的“李小文几何光学模型”,第一次让中国在遥感基础理论领域有了话语权,连国外权威期刊都主动向他约稿。 他对科研的严谨近乎“苛刻”,对学生却格外温和。 有个学生记得,自己第一次写学术论文时,因为紧张犯了很多基础错误,原本以为会被严厉批评,李小文却拿着论文逐字逐句修改,连标点符号都不放过。 修改完后,他还特意跟学生说:“做学问就像盖房子,地基得打牢,一点马虎都不行,但犯错不可怕,改过来就是进步。” 他从不摆院士的架子,学生有问题随时能找到他,哪怕是深夜发邮件,他也会及时回复。 有一年冬天,一个学生在野外考察时冻伤了脚,李小文知道后,特意让人把自己的羊毛裤送过去,还反复叮嘱“注意保暖,身体是搞研究的本钱”——在他眼里,学生不仅是学术传承人,更是需要关心的晚辈。 更让人敬佩的是,李小文始终把国家需求放在第一位。 2008年汶川地震后,他第一时间带领团队投入遥感救灾工作。当时余震不断,他不顾危险,连续72小时守在实验室,通过遥感图像分析地质灾害隐患点,为救援队伍提供精准的位置信息。 有人劝他休息,他却说:“灾区多等一分钟,可能就多一分危险,我多熬一会,或许能帮上更多人。” 晚年时,他身体已经不好,却依然坚持带研究生,还牵头成立了遥感技术应用中心,推动遥感技术在农业、环保等领域的落地——他总说,科研不能关起门来做,能为国家解决实际问题,才是对“学者”二字最好的诠释。 2015年,李小文因病去世,临终前他还惦记着未完成的研究项目,嘱咐学生“一定要把定量遥感的研究做下去,不能让中国在这个领域落后”。 他走后,学生们整理他的遗物,发现除了满满的学术资料,只有几件洗得发白的布衣和布鞋,还有一张没来得及寄出去的汇款单——那是他准备捐给贫困地区教育事业的钱。 这位“布衣院士”用一生证明,真正的学者从不需要靠外在包装彰显价值,他们的光芒,藏在严谨的科研态度里,藏在对国家的赤诚里,藏在对后辈的提携里。 李小文走了,但他留下的不仅是领先世界的遥感技术,更是一种“淡泊名利、潜心科研”的精神——这种精神,才是中国科研领域最宝贵的财富。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#遥感卫星# #遥感技术# #卫星之父#